Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 25, 2024 12:43 PM

|

Par Laurent Goumarre dans Libération - 25 mars 2024 Adaptée d’un roman de Marieke Lucas Rijneveld, la pièce du metteur en scène belge décortique une mécanique pédocriminelle à la Villette à Paris. Elle a 14 ans, Kurt en a 49. Elle n’a pas de prénom, désignée dans la distribution comme «la fille». Décidément, quelque chose ne va pas. Son père est fermier, il se tait depuis la mort du petit frère. Elle se rêve rock star comme Kurt Cobain, fascinée par le «club des 27» ; mourir jeune et reconnue, elle a encore le temps, alors elle se rappelle la lettre d’adieu du chanteur avant son suicide, quelque chose comme : «Il y a du bien en nous tous, et je pense que j’aime trop les gens tellement que ça me rend triste.» Heureusement, il y a Kurt, le vétérinaire, marié, un enfant, qui fait de la mob sur le plateau, emmène La Fille danser, c’est de leur âge. Kurt comme Cobain, c’est un signe. Un type sympa avec qui partager ses rêves, chanter un Total Eclipse of the Heart de circonstance en se marrant, se coucher dans la paille pour regarder ensemble le ciel, les nuages, les merveilleux nuages qui passent sur l’immense écran panoramique au-dessus de la scène. Le père, lui, écoute Vivaldi, il n’a encore rien compris. Et puis un jour, on annonce «le petit taureau est mort» à cette Agnès de la campagne. L’orage éclate sur la vidéo, sur scène, on a changé de disque, c’est I Will Always Love You qu’ils gueulent tous les deux, «We both know I’m not what you, you need», – «nous savons tous les deux, que je ne suis pas celui /celle qu’il te faut». Elle 14 ans, Kurt 49, sous la pluie qui inonde le plateau. C’est un jeu pour La Fille qui mime la star sous les éclairs comme dans un clip avec son pote le véto. Ça ne l’est plus du tout pour Kurt, avec passage à l’acte : le baiser. Forcément, puisqu’ils se comprennent, qu’ils sont complices, le baiser c’est ce qu’on fait quand on «always love you». Point de vue Mais ça, c’est le discours de Kurt, qu’il s’est construit depuis des années à visiter le père de La Fille pour soigner ses vaches. C’est son point de vue pédophile, qui s’exerce dans le roman, best-seller controversé en 2021, de Marieke Lucas Rijneveld – 23 ans, écrivain·e non-binaire, premier·ère romancier·ère néerlandais·e à remporter le Booker International Prize – de la même manière qu’Humbert Humbert était le narrateur du Lolita de Nabokov. Cette histoire d’amour, c’est ce qu’il se raconte, Kurt, 49 ans quand même, avec un passé qu’on découvre traumatique dans des scènes de violence sexuelle sous la domination d’une mère incestueuse. Le roman était la confession écrite en prison de Kurt. Encore une parole de prédateur, s’était-on offensé à sa sortie. Dans un entretien, Marieke Lucas Rijneveld expliquait ce choix : «Ce roman est en partie basé sur mon vécu. J’ai connu une situation plus ou moins similaire, mais je ne pensais pas écrire sur le sujet. J’ai choisi le vétérinaire comme narrateur, car il aurait été trop difficile pour moi, trop proche, de devenir la narratrice, d’expliquer que la jeune fille a laissé les choses se passer…» En adaptant le texte sur scène, Ivo Van Hove déplie magnifiquement la parole de La Fille et fait entendre ce que Rijneveld ne pouvait alors écrire : son théâtre a guéri le roman. Responsable La force de la mise en scène est de juxtaposer sur le plateau à découvert, sans changement de décor, ni de comédiens, l’enfance violée de Kurt et celle de La Fille. Ça n’excuse pas le baiser, ni le reste, ça montre qu’il y a deux enfants sur le plateau, mais avec des années de différence, et ça, ça fait interprétation. D’ailleurs voilà Freud qui débarque en personne dans la ferme. Y a du boulot au vu de ce qui se dit : «Il y a en moi un petit garçon démuni qui aimerait tant jouer avec toi… Tu me fais sentir jeune et je suis sûr que tout ça est arrivé à cause de ma mère… Elle m’a laissé une blessure durable que j’essaie de guérir grâce à toi…» La Fille, puisqu’il est admis qu’elle n’a pas de nom – comment en aurait-elle un quand elle n’est qu’instrument de réparation ? Donnons au moins celui de la jeune comédienne, excellente : Eefje Paddenburg – va devoir alors prendre tout sur elle. Quatorze ans et responsable de tout : de Kurt et de sa mère aux jambes écartées, mais aussi de la mort violente de son petit frère, du silence du père qui regarde passer les Saisons chez Vivaldi, des vaches malades qu’on va devoir abattre, du «petit taureau [qui] est mort», et puis le 11 Septembre, c’est elle, elle le sait ; la mort de Jésus, toujours elle. Qu’en dit le Freud qui s’avance pour la deuxième fois sur le plateau ? On a noté dans le noir de la salle, pour ne rien perdre, quelque chose comme : «Il faut aimer quelqu’un pour ne pas tomber malade. Au bout du compte, ça se résume à ça : les gens tombent malades quand ils ne peuvent pas aimer.» Mon Bel Animal, d’après le roman de Marieke Lucas Rijneveld, mise en scène d’Ivo van Hove, du 28 au 30 avril, Grande Halle de la Villette, Paris Légende photo : Katelijne Damen, Hans Kesting et Eefje Paddenburg dans «Mon Bel Animal». (Jan Versweyveld)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 28, 2021 3:46 PM

|

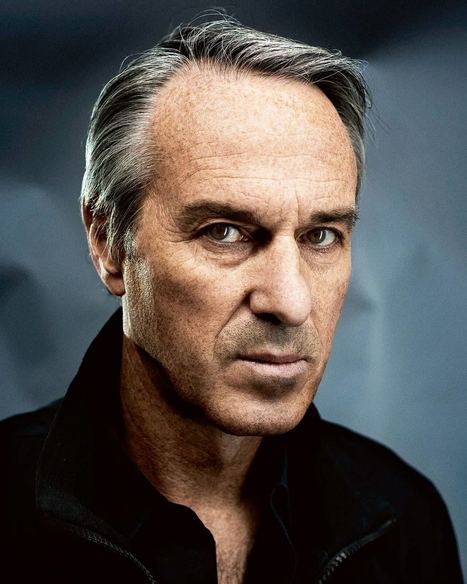

Par Brigitte Salino dans Le Monde - 27 nov. 2021 Dans « Age of Rage », présenté à La Villette à Paris, le metteur en scène flamand réunit dans un spectacle haletant des tragédies d’Euripide et de Sophocle. Et voilà que revient l’éternelle question de la vengeance, sous le regard des dieux. Elle éclate dans Age of Rage, à voir à la Grande Halle de La Villette à Paris, jusqu’au 2 décembre. Cette nouvelle création d’Ivo van Hove arrive d’Amsterdam, où le metteur en scène a dirigé la fameuse troupe de l’Internationaal Theater. A sa manière, elle poursuit le chemin d’Electre/Oreste, qu’Ivo van Hove a mis en scène à la Comédie-Française, en 2019. Les deux pièces d’Euripide étaient présentées dans la même soirée et dans la foulée, comme si elles n’en faisaient qu’une. On les retrouve dans Age of Rage, où elles sont jouées avec Iphigénie, Les Troyennes, Hécube et Agamemnon, toujours dans la même soirée, mais en néerlandais (surtitré) cette fois. Ainsi se rejoignent Euripide et Eschyle, ou, pour être plus juste, Euripide, Eschyle et Ivo van Hove. Car, dans cet Age of Rage, les tragédies antiques sont un socle sur lequel s’appuie le metteur en scène. L’adaptation qu’il cosigne avec Koen Tachelet est une pièce en soi : en 3 h 45, elle épouse le récit brut de la violence qui s’abat sur les Atrides, après que deux frères, Atrée et Thyeste, se sont déchirés pour le pouvoir. Une violence sans nom, sinon celui de malédiction, qui se nourrit de la vengeance, entraîne la guerre de Troie et déploie un effroyable cortège de parents sacrifiant leurs enfants ou les mangeant, de mères qui donnent naissance à leurs assassins, de frères et sœurs déchiquetés par la haine ou la folie. Sans répit Ivo van Hove se montre sans pitié. Il condense les tragédies d’Euripide et d’Eschyle en une tragédie, celle des mécanismes de la violence, qu’il exacerbe jusqu’à la transe. Des musiciens et un chœur de danseurs, dirigés par Wim Vandekeybus, rythment la représentation d’une manière frénétique. Des résumés et des généalogies sont écrits sur le mur du fond, le texte est direct, les images sont simples : Ivo van Hove guide les spectateurs pour mieux les entraîner dans un courant vertigineux. Age of Rage ne laisse aucun répit. On entend Iphigénie dire à son père : « Ne me tue pas, la lumière est si douce », comme si la supplique venait d’un autre monde. On n’est pas surpris de lire, devant Mycènes : « Qui dévaste les tombeaux et les temples tombera à son tour », comme si aujourd’hui rejoignait hier. On est happé par l’engagement et le talent des comédiens, Hans Kesting (Agamemnon) et Chris Nietvelt (Clytemnestre) en premier. Tout contribue ainsi à faire d’Age of Rage un spectacle haletant, mais qui pourtant laisse sur sa faim. Il lui manque une respiration qui permette de souffler entre les assauts de la violence : on subit la tragédie sans pouvoir la sublimer. Age of Rage, d’après Euripide et Eschyle. Adaptation de Koen Tachelet et Ivo van Hove. Mise en scène Ivo van Hove. Avec la troupe de l’Internationaal Theater Amsterdam. Grande Halle de La Villette, 211, avenue Jean-Jaurés, Paris 19e. Tél. : 01-40-03-75-75. Mardi, mercredi, jeudi et samedi, à 19 heures ; dimanche à 15 heures. De 12 € à 35 €. Durée : 3 h 45. En néerlandais surtitré. Jusqu’au 2 décembre. Brigitte Salino Légende photo : « Age of Rage » d’après Euripide et Eschyle, adaptation de Koen Tachelet et Ivo van Hove. JAN VERSWEYVELD

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 10, 2019 4:03 PM

|

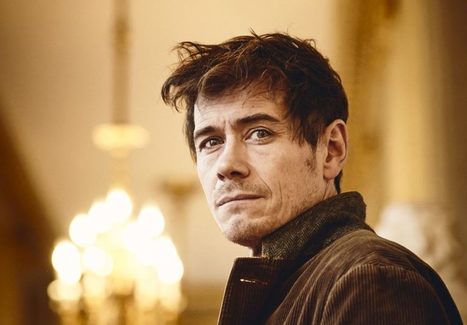

Entretien avec Loïc Corbery, dans le feu de l’action

Propos recueillis par Laetitia Heurteau 9 Mai 2019

Ce temps qui passe aussi vite, cela fait froid dans le dos. Ma première interview avec Loïc Corbery date déjà de quinze ans. A l’époque, il n’était pas encore entré à la Comédie-Française où il est à présent sociétaire. Cette année, on a déjà pu le voir à plusieurs reprises sur scène : dans l’intimité du Studio Théâtre pour son Hamlet à part, sur la scène de l’Odéon pour Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, sans oublier les bonnes vieilles planches de la salle Richelieu pour la reprise des Damnés et la création d’Electre / Oreste par le même Ivo Van Hove. Retrouvailles au café Nemours, au lendemain du tragique incendie de Notre-Dame.

Tu as repris Les Damnés tout récemment, salle Richelieu, comment as-tu vécu cette incroyable aventure ?

Hier soir quand Eric Génovèse entre en scène en disant « Le Reichstag est en flammes », et que Notre-Dame est entrain de brûler à quelques kilomètres de la Comédie Française, ça n’est pas anodin.

Mais avec Les Damnés, il y a toujours un écho surprenant avec l’actualité du monde : que cela soit au moment de sa création au Festival d’Avignon, lors de la deuxième représentation, le soir de l’attentat de Nice, où le Président Hollande a quitté précipitamment la salle à 21h50. On ne savait pas trop ce qui se passait. On l’a appris pendant le spectacle. Et en sortant, c’était assez assourdissant !

On l’a repris l’année d’après, salle Richelieu pendant la présidentielle avec la montée du Front national. Et après on est allé le jouer l’été dernier à New York, dans l’Amérique de Trump.

« Le Reichstag est en flammes ! ». Ce spectacle a un tel écho… Et il est nécessaire pour ça !

C‘était comment de le jouer à New York ?

New York n’est pas l’Amérique. New York, c’est New York. C’est un bout d’Europe aux États-Unis. L’impact de ce spectacle sur le public a été très fort parce que l’histoire de l’Amérique aujourd’hui a des relents nauséabonds. Mais nous-mêmes, on réentendait ce qu’on racontait. On retrouvait le sens de ce qu’on disait. Il y avait un tel vertige à dire, notamment ce que disait mon personnage…

Il est justement très singulier ton personnage dans l’intrigue…

C’est le témoin et c’est celui qui parle directement aux gens pour leur dire : on n’est pas en train de vous raconter une histoire. On est en train de vous raconter notre histoire, ce qui se passe de nouveau aujourd’hui. On vous parle de l’Allemagne de 1933 mais aussi de la France, des États-Unis, du monde.

En ce moment, tu es dans une période incroyablement prolifique où tu joues dans plusieurs projets à la fois…

En fait, ça reste rationnel parce que toutes ces belles choses s’enchaînent, elles ne se mélangent pas trop, donc ça va : entre Hamlet à part, Le Pays lointain, la reprise des Damnés et là Electre/ Oreste.

Si on peut revenir sur Hamlet à part, que tu as monté et joué sur la scène du Studio Théâtre en février dernier. J’ai été frappée quand tu disais que c’était vraiment le rôle que tu voulais jouer mais que tu sentais que tu n’allais pas forcément un jour le jouer. Tu t’étais ainsi emparé de l’idée du comédien qui se prépare au rôle. Mais c’est un rôle que tu pourrais tout à fait jouer, en fait ?

C’est un rôle que je pourrais tout à fait jouer et que je vais peut-être jouer mais en revanche, c’est un rôle que je n’avais jamais rêvé de jouer. Jamais. Autant la pièce Hamlet me passionnait, autant le rôle lui-même, moins. Alors que Perdican ou Alceste étaient des rôles que je rêvais d’interpréter. Mais je t’avoue qu’après avoir bossé beaucoup dessus et l’avoir traversé un peu dans ce spectacle, là j’aurais très envie à présent de le jouer !… (Rires)

Ce Hamlet à part te raconte aussi de manière presque intime…

Tout à fait, en prenant en charge Hamlet et tout ce qui pour moi faisait écho à Hamlet, dans le théâtre et dans la littérature ; en en faisant un montage (et c’est une écriture, le montage !) ; de tout ça, je ne faisais que me raconter, moi, et me raconter très intimement. Dans mes racines de théâtre, intimes, d’homme…

Avignon est très présent dans le spectacle comme Avignon est très présent dans mon enfance. J’ai en effet puisé beaucoup dans mon enfance. Et je ne m’en suis rendu compte qu’après, par exemple, en utilisant le vinyle et les cassettes comme accessoires, comme partenaires. En fait, j’avais reconstitué le salon de mes parents quand j’étais petit…

Je t’ai imaginé tout seul lors des répétitions… Ce n’est pas un peu flippant la solitude dans la création ?

C’est assez excitant aussi. En fait, ce qui était vertigineux, c’était le soir de la première : être seul en coulisse, prendre en charge pour la première fois un moment de théâtre avec les gens, dans une relation immédiate et directe avec eux. C’était un vrai vertige, qui m’a pris tous les soirs aux tripes avant de jouer. Et en même temps l’écho, la récompense, le retour en est d’autant plus beau pendant et après le spectacle…

Peux-tu nous parler des répétitions du spectacle Oreste/Electre auquel tu te prépares avec la troupe en ce moment ?

C’est déjà un grand bonheur que de retrouver Ivo Van Hove, et que ce très grand metteur en scène souhaite retravailler avec moi. Dans Les Damnés, je suis un peu à côté du chaos. Je suis un peu le contrepoint de cette folie familiale; autant là, j’accompagne et même, je provoque le désastre.

C’est intense comme toujours avec Ivo : on a un temps de répétitions qui est ramassé, d’une intensité folle, tous ensemble réunis, acteurs, techniciens, musiciens et en effet le rythme de travail est rude. Je ne vais pas trop dévoiler mais je joue Pylade, l’ami fidèle qui accompagne Oreste dans son errance, dans ses tourments…

Dans ton emploi du temps, les répétitions se passent tous les après-midis ?

Oui, tous les après-midi de 13h à 17h. Et comme il y aura aussi beaucoup de musique de chorégraphie, on a aussi des séances de travail sur le corps et sur le chant.

Comme tous les spectacles d’Ivo, c’est un spectacle viscéral, qui pour atteindre le sens, passe par tous les sens. Tout le corps du spectateur est sollicité.

Tu peux proposer des choses ou c’est vraiment Ivo qui te guide ? Tu peux avoir un vrai échange avec lui ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Ivo a profondément besoin des acteurs. C’est un théâtre extrêmement construit en amont, extrêmement structuré scénographiquement, musicalement, dans l’adaptation. Les images sont préconçues mais il sait qu’au cœur de son dispositif, il y a l’acteur et sa personnalité, le filtre de l’acteur, de son humanité…

Ivo a besoin des acteurs, donc il est à l’affût de leurs propositions. C’est un vrai échange.

La récente rencontre avec Ivo Van Hove dans la coupole de la Comédie-Française m’a permis d’avoir une relecture passionnante de son travail et aussi de découvrir une personnalité plus humaine et accessible que son image d’homme du nord, un peu austère, véhiculée par les médias…

On le voit très bien dans ce genre de moment-là avec Ivo. C’est-à-dire qu’on lui prête une austérité assez impressionnante… Une espèce d’ascèse du théâtre… Et il est comme ça mais pas uniquement. De cette pudeur, de cette timidité, il sait aussi être chaleureux, humain, drôle et simple, dans son rapport aux choses et à l’autre.

Si on revient au récent téléfilm Un homme parfait diffusé sur France 2, ou si on repense aussi au film Pas son genre, on a l’impression qu’à l’image tu explores quelque chose de beaucoup plus sombre qu’au théâtre…

Au théâtre aussi ! Mais c’est vrai que ce n’est pas rien de devoir interpréter un monstre, d’autant plus à l’image ! (le personnage interprété par Loïc est un père incestueux, ndlr).

Au théâtre, la convention fait qu’on accepte plus facilement de jouer et de voir des monstres. A l’image, c’est un peu différent. La distance est plus difficile à prendre. J’ai reçu le script mais je ne l’aurai pas accepté avec n’importe qui, ni n’importe comment. Je connaissais bien le réalisateur et ce qu’il avait fait auparavant.

Le scénario était merveilleusement écrit, donc j’y suis allé. Je n’ai pas vu le film et je n’ai pas envie encore de le voir mais je suis ravi de savoir que le film est à la hauteur du sujet et qu’il a rencontré son public, qui plus est.

Après, tu sais, je réponds aux projections des metteurs en scène de théâtre ou de cinéma mais c’est sûr qu’avec mon nez en trompette et ma tête de jeune premier encore à 40 ans, je suis ravi quand on m’envoie des choses plus sombres, des personnages plus troubles.

Tu as joué récemment dans Le pays lointain mise en scène par Clément Hervieu-Léger au Théâtre de l’Odéon. Tu es toi-même un fidèle de cette Compagnie des Petits-Champs co-fondée par Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro…

La famille de la Compagnie des Petits-Champs se crée et s’agrandit au fur et à mesure des spectacles mais il se trouve qu’avec la relation de complicité, de compagnonnage que j’ai avec Clément à la Comédie-Française ; avec l’amitié qui nous lie, il est venu m’embarquer très vite et notamment dans le premier spectacle de la compagnie, L’épreuve. C’était une occasion pour Clément, comme pour moi de pouvoir retravailler avec tous les gens avec qui on ne peut pas travailler parce qu’on est au Français : Daniel San Pedro, Audrey Bonnet, Stanley Weber, Nada Strancar…

Cette famille de la Compagnie des Petits-Champs s’est créée de spectacle en spectacle. Et l’aventure du Pays lointain a été magnifique ! Pouvoir s’organiser avec Éric Ruf et qu’il nous laisse Clément et moi partir l’année dernière quelques temps pour créer le spectacle à Strasbourg et en tournée ; puis qu’il nous laisse à nouveau l’opportunité de le jouer cette année à l’Odéon, c’était inespéré.

Il y a une chose que j’ai notée dans l’entretien que nous avions fait ensemble en 2004…

Oh la, la, ça ne nous rajeunit pas, Laetitia ! Mais on est toujours là, c’est chouette ! (Rires)

… C’est que tu aimes mettre de l’énergie sur le plateau. Tu disais « J’aime sauter sur les tables » et c’est ce que l’on peut constater encore une fois dans Le pays lointain… C’est quelque chose qui se fait chez toi de manière inconsciente ?

Il y a cette légende qui raconte que les acteurs français sont très cérébraux, à la différence des acteurs allemands ou anglais, qui sont très physiques. Pour moi, le rapport au corps ne m’a jamais posé de problème. J’ai toujours construit avec mon corps autant qu’avec ma pensée. Mon corps a toujours été mon principal moyen d’expression sur un plateau de théâtre.

Après le temps passant, les rôles changeant aussi, il y a quelque chose qui se centre peut-être un peu plus mais de toute façon, j’aime bien être un peu décentré.

Je sais que quand j’étais tout jeune acteur à l’école, j’étais un peu le chien fou de la classe mais c’est vrai : il y avait une table, je sautais dessus. C’est devenu une blague à mon propos. Mais pour moi, ça n’est pas anodin, sur un plateau de théâtre, un accessoire, un meuble… Là avec Ivo, de la boue… Pour moi, ça provoque quelque chose !

Ivo n’a pas besoin de me dire d’utiliser la boue. Je rentre sur le plateau, je me dis qu’il y a de la boue et qu’il faut que j’en fasse quelque chose. Cela ne servira à rien qu’elle soit là si je ne peux vivre avec, travailler avec.

Est-ce que tu es toujours d’accord avec ce que tu disais en 2004 à savoir en tant qu’acteur sur le plateau et malgré ce que tu as tout préparé, tu dois être toujours dans l’instant et dans l’instinct ?

Ça n’est pas « malgré » mais « grâce à » la préparation, grâce au travail, grâce à la maîtrise de toutes les contraintes du travail (le texte, la scéno, les indications du metteur en scène, de ses partenaires), que tu trouves l’abandon, la libération du moment présent. C’est comme ça que j’aime l’écriture théâtrale, quand toutes les partitions physiques, vocales, sensibles sont superposées les unes avec les autres et tellement imprégnées, que justement on puisse s’abandonner à l’instant présent avec ses partenaires et avec le spectateur.

Et là maintenant, tu ne te verrais pas quitter le Français ? Tu y as acquis un vrai espace de liberté ?

Toutes les libertés, non. Je fais beaucoup de sacrifices aussi à côté : je dis non aussi à beaucoup de choses à l’image comme au théâtre. Cela me prend beaucoup de temps dans ma vie personnelle et ce n’est pas forcément simple parce que cette maison est quand même chronophage.

En tout cas aujourd’hui, j’y suis bien. Mais Dieu merci, il y a beaucoup d’autres endroits où l’on peut faire du théâtre de manière magnifique.

On fait quand même un drôle de pari dans cette maison : de jouer trois, quatre spectacle en même temps, en en répétant d’autres, de passer comme ça d’un spectacle à un autre…

C’est le seul endroit au monde où il y a cette gymnastique-là et pour l’acteur et pour le spectateur.

Pour le moment, j’y suis bien. J’y ai toujours été bien. C’est un théâtre que j’ai vraiment rencontré, qui correspond vraiment à ce dont je pouvais rêver quand j’étais jeune acteur, dans ce qu’il me demande, dans ce qu’il m’offre.

Et la rencontre avec la troupe est une rencontre amoureuse et dont les liens ne font que de se renforcer, d’année en année, de spectacle en spectacle.

Je vais jouer Les Damnés à Londres en juin et Oreste / Électre au Théâtre d’Épidaure, en Grèce, en juillet donc tout va bien !… (Rires)

Portrait de Loïc Corbery et Photo de Hamlet à part, crédits photo

de Christophe Raynaud de Lage - Crédits photo Electre / Oreste

de Jan Versweyveld, coll. Comédie-Française.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 30, 2019 5:51 AM

|

Par Stéphane Capron dans Scenweb le 30 avril 2019

Deuxième mise en scène d’Ivo van Hove à la Comédie-Française, après l’adaptation des Damnés de Visconti en 2016, il compile Electre et Oreste, deux pièces d’Euripide, dont il place l’action dans un champ de boue.

En février 2015, Ivo van Hove avait mis en scène Juliette Binoche dans Antigone de Sophocle, dans une scénographie épurée et très classieuse de Jan Versweyveld. Il revient à la tragédie grecque à travers Euripide en compilant Electre et Oreste dans un spectacle ramassé de deux heures d’une grande limpidité, qui demande aux comédiens de la troupe de la Comédie-Française une extrême agilité. Ils doivent se déplacer (en chaussure à crampons) sur un sol boueux et glissant. Chaque personnage descendant d’une passerelle et tombant les deux pieds dans le piège d’une terre inhospitalière.

Les comédiens de la Comédie-Française sont désormais rompus à toutes les expériences. Ils n’ont plus peur de rien. Suliane Brahim et Christophe Montenez, les deux héros de ces tragédies se jettent à corps perdu dans ce magma. Sœur et frère, ils se retrouvent après leur exil et vengent le meurtre de leur père Agamemnon orchestré par leur mère. Ils commettent le meurtre le plus horrible: le matricide. Christophe Montenez est totalement habité par son rôle, tout comme Loïc Corbery qui incarne son fidèle compagnon Pylade. Les deux comédiens, très souvent maculés de sang, électrisent le plateau. Suliane Brahine, cheveux courts, incarne une Electre rebelle, “l’inverse d’une princesse” dit-elle.

La pièce est rythmée par un quatuor de percussions. La musique d’Eric Sleichim fait plonger la tragédie dans des formes rituelles, orchestrées par des chorégraphies de Wim Vandekeybus qui s’est joint à l’équipe artistique. Les comédiens entrent alors en transe dans une procession qui donne à cette tragédie antique une force tellurique d’une grande intensité. Comme dans Les Damnés, Ivo van Hove met en scène la violence. Chez Visconti, elle était froide, ici elle est plus démonstrative. Le sang des meurtres éclaboussent les corps. Electre et Oreste, enfants rejetés par le pouvoir utilisent les mêmes armes pour parvenir à leur fin. La violence légitime-t-elle la violence ? C’est la question posée par Ivo van Hove. Il s’est appuyé avec son dramaturge Bart Van den Eynde sur les travaux de spécialistes de la radicalisation (Mohammed Hafez et Creighton Mullins) qui estiment que “la marginalisation économique et l’aliénation culturelle” provoquent “un sentiment aigu de victimisation“. Electre et Oreste, atteints de folie se réfugient dans la violence pour sortir de l’enferment idéologique.

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

Électre / Oreste

de Euripide

Mise en scène Ivo van Hove avec

Claude Mathieu,

Cécile Brune,

Sylvia Bergé,

Éric Genovese,

Bruno Raffaëlli,

Denis Podalydès,

Elsa Lepoivre,

Loïc Corbery,

Suliane Brahim,

Benjamin Lavernhe,

Didier Sandre,

Christophe Montenez,

Rebecca Marder,

Julie Sicard

Gaël Kamilindi

Durée: 2h

Comédie-Française

Salle Richelieu

En alternance

Du 27 avr 2019

au 03 juil 2019

photo Jan Verweyveld

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2019 5:23 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 10 avril 2019

The Hidden Force, de Louis Couperus, mise en scène de Ivo Van Hove

Au cours des dernières saisons, la troupe d’Ivo Van Hove – Internationaal Theater Amsterdam – a présenté trois pièces qui rendent hommage à l’un des plus grands auteurs néerlandais, Louis Couperus. Ainsi, The Hidden Force, Les Choses qui passent et Petites Âmes ont été adaptées à la scène.

Louis Couperus (1863-1923) est pour le metteur en scène néerlandais, Ivo Van Hove, un contemporain dont le talent consiste à traduire l’angoisse existentielle.

The Hidden Force est écrit après que l’auteur soit allé dans les Indes orientales néerlandaises (Indonésie) en1899, au faîte de la domination coloniale des Pays-Bas.

Le roman est visionnaire, prophétisant la disparition prochaine de la colonie, l’effondrement d’une vision du monde européenne et univoque, à partir du portrait du personnage principal, un gouverneur dévoué et compétent, pense-t-il lui-même.

Or, c’était sans compter, ni d’un côté, avec la population autochtone, leurs croyances – culture et religion -, leur statut de dominé et de servilité obligée, ni de l’autre, avec ses proches mêmes– ses propres enfants, son épouse, ses amis- dont il ignore tout.

Ignorance des communautés qui ne se croisent ni ne se rencontrent mais cohabitent.

L’égoïste se pense unique et authentique, à l’intérieur d’un même foyer, tel le gouverneur colonial, père de deux enfants, qui s’est remarié, et dont la fille est amoureuse d’un métis, un gendre de « sang-mêlé » que le père ne saurait accepter.

De son côté, le fils apprend que son père a aussi un fils non reconnu, dont la mère indonésienne a été répudiée, ce qui provoque la haine filiale entretenue à distance,

Par ailleurs, la seconde épouse du gouverneur va d’une aventure amoureuse à l’autre, entretenant des relations sexuelles extra-conjugales, consenties et décomplexées, tant avec l’amant de sa belle-fille qu’avec le propre fils de son époux.

Voilà pour les affaires privées et familiales du gouverneur prétendument respectable. Pour ce qui est des affaires publiques, tout tourne mal pour le responsable du district, quand un nouveau régent est nommé, moins obéissant que le précédent.

La régence est dévolue aux grandes familles autochtones de la région, qui ont leurs propres traditions – civilisation ancienne, sens de la famille et de la communauté, mysticisme et rituels à connotation magique -, que l’on se doit de respecter.

Le gouverneur n’est pas apte à l’ouverture ni à la compréhension de l’Autre. Le régent a offert une vasque de fruits à son épouse qu’il aurait dû à son tour redonner.

Des manifestations étranges – forces des ténèbres en rappel conradien, ou forces cachées, The Hidden Force– ne cessent d’advenir dans la maison du gouverneur, mettant à mal et sa fille et sa femme car lui reste sourd aux convictions orientales.

Croyances, superstitions et magie, les événements surgis déconcertent et inquiètent.

De même, la nature et ses forces immenses n’en finissent pas d’écraser l’homme – des pluies torrentielles et des raz de marée de ces lointaines contrées orientales.

La scénographie de Jan Versweylveld est somptueuse au sens strict du terme. Un sol immense de maison coloniale couvre le plateau de ses lattes de bois – l’espace scénique dans lequel les situations seront installées – avec à cour, des tables basses autour desquelles s’agitent des serviteurs et servants de rituels locaux.

A jardin, un piano à queue et des instruments orientaux de percussions, qui délivrent leurs musiques classiques, leurs gongs significatifs, tandis que la bande sonore déplie ses bruissements d’oiseaux et ses cris d’effroi d’animaux nocturnes inconnus.

Chorégraphie et danse contemporaine, les corps s’exhibent et s’épanouissent, au rythme alangui d’une ambiance indo-néerlandaise, saturée de sensualité.

Les acteurs vêtus avec chic sont tous pieds nus, qu’ils soient dominants ou dominés.

Les pluies continues de la mousson tombent généreusement sur le plateau trempé d’eau, mouillant à l’excès les interprètes – vêtements, corps –, tous les accessoires.

Décidément, la nature domine le monde, non jugulée, non domestiquée, écrasant d’autant l’homme « moderne » qui pensait être le maître des progrès et de la planète.

Un spectacle magnifique et envoûtant sur la déception des pouvoirs illusoires.

Véronique Hotte

Théâtre de la Ville – Hors les murs/ La Villette Théâtre, 211 av. Jean Jaurès 75019- Paris, du 4 au 11 avril à 20h. Tél : 01 42 74 22 77/01 40 03 75 75

Crédit photo : Jan Versweyveld

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 3, 2016 6:34 PM

|

Par Judith Sibony pour son blog "Coup de théâtre"

Voilà un film qui s’est magnifiquement laissé métamorphoser en spectacle vivant, et voilà un spectacle qui a superbement voyagé de la cour d’honneur du Palais des Papes à la salle Richelieu de la Comédie Française.

Sorti en 1969, Les Damnés de Visconti raconte l’Allemagne de 1933 en croisant la grande et la petite histoire : triomphe du nazisme d’un côté, décadence d’une riche famille d’industriels de l’autre. Entre ce pays où « aujourd’hui tout peut arriver », et le clan Essenbeck dont le chef usurpateur apprend bien vite à « tuer ceux qui (le) gênent », le parallèle est à la fois évident et stimulant, comme le sont toutes les mises en abîme qui réfléchissent, au sens propre, une réalité complexe. Dans son adaptation théâtrale, le metteur en scène Ivo van Hove s’empare de ce jeu de miroir déjà très analytique pour le décomposer encore. Bien plus que du simple théâtre agrémenté de jeux sonores et projections sur écran, son travail est un savant dialogue entre spectacle vivant et images animées ; un travail où le regard du spectateur se trouve en permanence mis à l’épreuve. Etre témoin des choses, est-ce en être complice ? Regarder sans rien dire, comme le font certains personnages de la pièce, est-ce participer à l’horreur ? Quand on est spectateur, est-ce qu’on laisse le monde qui tourne mal nous bercer insensiblement ?

Ici la caméra, les micros et l’écran ne servent ni à fasciner le public ni à faciliter la tâche des acteurs, ils sont là pour faire sentir qu’il y a autre chose à voir. Sur le devant de la scène, les crimes s’enchaînent, jamais vraiment commentés, toujours escamotés, mais sur le bord du plateau, soudain relayés par l’écran géant, il y a les visages des victimes, et leurs regards horrifiés jusqu’au fond du tombeau. Officiellement, le Baron Konstantin von Essenbeck (Denis Podalydès) se vante de son appartenance virile aux forces SA, mais dans l’ombre (et ici en gros plan), on découvre ses frasques arrosées de bière qui finissent en bain de sang, ambivalente célébration de la guerre et vaine tentative d’oublier l’impuissance. Sous les feux de la rampe, on a presque envie d’admirer Sophie von Essenbeck (Elsa Lepoivre), femme fatale et terrifiante dont la soif de pouvoir ressemble à celle de Lady Macbeth ; mais dans les coulisses et jusque dans la rue, un chef opérateur met à jour sa fragilité et sa détresse dès lors que ceux qu’elle manipule commencent à résister.

A travers cette cohabitation féconde entre projection d’images et jeu d’acteurs prodigieux (il faudrait citer aussi Eric Génovèse, Loïc Corbery, Adeline d’Hermy, Guillaume Gallienne, Didier Sandre, l’époustouflant Christophe Montenez…), cette adaptation des Damnés décompose ce qu’est une représentation, et cela suffit à conférer au spectacle une vraie force éthique et esthétique.

Quitte à le faire de façon appuyée, ce théâtre se réclame d’ailleurs des Lumières, comme en témoigne notamment l’usage du plein feu à chaque fois que quelqu’un se fait assassiner au fil de l’intrigue. Dès qu’un personnage est envoyé au tombeau, le public se retrouve, littéralement et radicalement, éclairé. Ce serait bien, en effet, si l’opinion pouvait sortir grandie, éclairée, illuminée, lorsqu’elle assiste à des meurtres et autres actes de terreur. En attendant, Ivo van Hove invente ici un théâtre de la vigilance, et c’est une riche et belle expérience.

Les Damnés, d’après Visconti, à la Comédie Française (salle Richelieu) jusqu’au 13 janvier 2017.

Photo : Denis Podalydes et Sébastien Baulain dans « Les Damnés » mis en scène par Ivo van Hove © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 7, 2016 4:09 PM

|

Par René Solis pour Delibere.fr

© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon

Dans le scénario des Damnés de Visconti (La caduta degli dei – La chute des dieux – en italien), tous les ingrédients d’une bonne série sont là : nid de vipères familial (avec sa brochette de lâches, de salopards, de monstres, plus nombreux et plus intéressants que les innocents sacrifiés), intrigue policière (meurtres, suicides, fausses accusations) enchâssée dans la grande Histoire (les débuts du pouvoir nazi, de l’incendie du Reichstag à la Nuit des longs couteaux). Le tout sur fond de bûcher infernal (les aciéries von Essembeck et leurs hauts fourneaux, objets de toutes les convoitises). Du film de Visconti, sorti en 1969, reste d’abord la puissance des flammes saturant l’écran de lueurs orangées et l’implacable cruauté du portrait d’une aristocratie moribonde, avec sa foule de domestiques traquant les grains de poussière et les faux plis dans les nappes alors que les maîtres s’entretuent. Plus daté : un certain baroque nazi (travestis, lèvres peintes en noir, bas résilles, Lily Marlene, orgie homo SS – ou plutôt SA), malgré la performance d’Helmut Berger en dernier rejeton dégénéré.

Du film de Visconti, le metteur en scène Ivo Van Hove, n’ignore rien et on n’est pas obligé de le croire quand il prétend ne pas l’avoir revu depuis longtemps. Mais il dit vrai quand il affirme être parti, pour son adaptation théâtrale, du scénario et pas du film. Le directeur artistique du Toneelgroep d’Amsterdam a l’habitude. Il a notamment puisé chez Bergman (Cris et chuchotements, Après la répétition, Persona…),, mais aussi Cassavetes ou Pasolini. Et c’est la troisième fois qu’il s’inspire de Visconti (après Rocco et ses frères et Ludwig). Tous réalisateurs clairement proches du théâtre. À chaque fois, ce ne sont pas les images du film que Van Hove cherche à transposer, mais l’histoire et sa structure. Le théâtre lui permet de jouer de la profondeur, de montrer le hors-champ, les coulisses. Et les images diffusées sur écran n’ont pas pour vocation d’illustrer. Filmées en direct, elles sont un outil cinématographique -gros plans sur un visage ou une main- au service du théâtre; elles peuvent aussi avoir une valeur informative, quand sont projetés des documents d’époque, avec en surtitre des rappels d’événements historiques. Du cinéma, Van Hove fait moins un support qu’un interlocuteur, voire un contradicteur : l’écran saturé d’informations s’oppose au vide du plateau, comme si le cœur de l’action ne pouvait être qu’un no man’s land, un désert imaginaire.

À tous les spectateurs de théâtre qui ont pu se lasser ces dernières années d’un recours immodéré à la vidéo, le spectacle d’Ivo van Hove vient rappeler ce que peut être une utilisation intelligente des images. Dans Les Damnés, elles ont aussi une valeur radiographique, souvent surexposées, parfois en noir et blanc, elles donnent aux personnages une dimension fantomatique, quand les corps de chair et d’os sur scène ont, eux, des allures de pantins.

Cauchemar ou bal des spectres, au delà des personnages du film de Visconti, ce sont bien des figures théâtrales qui revivent et meurent sur le plateau de la cour d’honneur. Van Hove, qui a monté Shakespeare, sait bien que la généalogie de la famille von Essenbeck puise de ce côté là. Il y a du Lear chez le vieux baron Joachim, du Lady Macbeth chez la baronne Sophie – et du Macbeth chez son amant Friedrich Bruckmann, du Hamlet chez les deux héritiers Günther et Martin (qui bascule à la fin du côté de Richard III). La liste des références possibles est sans fin, elle mène aussi aux origines de la tragédie familiale, chez les Atrides, Agamemnon, Iphigénie, Clytemnestre, Égisthe, Oreste, Électre, etc. Et se prolonge chez Racine, il y a du Néron chez Martin et de l’Agrippine chez Sophie… Tous personnages que les acteurs de la Comédie-Française connaissent bien. Et c’est peut-être bien à eux qu’ils pensent, tandis qu’ils se préparent pour le dîner d’anniversaire du vieux baron Joachim (Didier Sandre, toujours impeccable), exactement comme s’ils étaient dans leur loge avant d’entrer en scène. Entre eux et le metteur en scène un courant a dû passer. Ivo van Hove n’est pas seulement doué pour les images et la dramaturgie, il sait aussi diriger les acteurs, les pousser à “l’exploration de zones psychologiques complexes et d’émotions raffinées”, ainsi qu’il le dit dans un entretien publié dans le programme et réalisé par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-Française.

© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon

Pour son retour en Avignon, près de vingt-cinq ans après sa dernière venue, la troupe a délégué plusieurs de ses acteurs vedettes et ils brillent, d’Éric Genovese en officier aristo SS à Elsa Lepoivre en baronne perverse, en passant par Sylvia Bergé, Denis Podalydès, Alexandre Pavloff, Guillaume Gallienne, Loïc Corbery, Adeline d’Hermy, Clément Hervieu-Léger, Jennifer Decker, Christophe Montenez… Tous acteurs et victimes de ce que le metteur en scène qualifie de “rituel de mort”.

Un rituel où le public est convié. Côté cour, six cercueils ouverts attendent leurs pensionnaires. À chaque mise à mort, les projecteurs éclairent les gradins plein feu tandis que la victime va se coucher dans la boîte capitonnée. Pour la plupart, la mort n’est pas un apaisement. Une caméra placée à l’intérieur filme en gros plan les visages de ceux pour qui l’enfer éternel commence. Un enfer dont les spectateurs auraient tort de se sentir à l’abri.

Ivo Van Hove ose, en guise de fin, l’image de Martin, le dernier survivant des von Essenbeck, en uniforme noir SS, arrosant la salle de rafales de kalachnikov. Une scène qui, moins d’un an après le Bataclan, sera peut-être encore plus éprouvante lors de la reprise du spectacle à la Comédie-Française. Le Mal aujourd’hui, c’est aussi le sujet de 2666, l’adaptation par Julien Gosselin du roman de Roberto Bolaño et de ¿ Qué haré yo con esta espada ?, la nouvelle création d’Angélica Liddell, à l’affiche tous deux du festival ces prochains jours. Ivo van Hove, qui a tiré le premier, place la barre haut.

René Solis

Les Damnés, d’après Visconti, mise en scène de Ivo Van Hove, Cour d’honneur du palais des Papes, jusqu’au 16 juillet.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 7, 2016 8:24 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

Après plus de vingt ans d’absence, la Comédie-Française fait son retour au festival d’Avignon avec l’un des très grands metteurs en scène européens, Ivo van Hove. Qui réinvestit et adapte le scénario de Visconti pour son film « Les damnés ». Spectacle costaud. Retour gagnant.

Lire sur le site d'origine : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/070716/avignon-les-damnes-vous-saluent-bien

Devant le mur de la Cour d’honneur du Palais des papes que le metteur en scène Ivo van Hove considère comme un simple mur, mais fait de vieilles pierres qui en savent long sur l’orgueil et la soif de pouvoir des hommes, est déployé un écran de cinéma .

Le royaume de la sidérurgie

Des images d’archives nous y rafraichissent brièvement la mémoire : prise de pouvoir d’Hitler par les urnes, incendie du Reichstag, montée en puissance militaire l’Allemagne hors des normes dictées par le traité de Versailles, camp de concentration de Dachau….

Et pourtant, d’un bout à l’autre de ces « Damnés », spectacle inspiré non par le film de Visconti mais à partir de son scénario (écrit par Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli) on ne verra aucune croix gammée. Aucun signe ostensible du nazi, aucun décorum habituel. Pas même le bras tendu, bien peu présent dans le spectacle, alors que l’on en voit des milliers actuellement dans les grands stades de foot, pour d’autres raisons, ce qui n’empêche pas un certain effroi.

Ce n’est pas « la montée du nazisme » qui est au premier plan dans ces « Damnés », c’est la lutte pour le pouvoir au sein , d’une grande famille dont le royaume est la sidérurgie allemande , industrie cruciale en temps de guerre, et la manipulation, la collusion de cette famille par le pouvoir en place, par les luttes au sein même de ce pouvoir (par exemple entre les SA kakis et les noirs SS) où la vieille famille bourgeoise a également ses représentants. Un parti pris affirmé, justifié et implacablement tenu.

Un redoutable commando

Tous les spectacles d’Ivo van Hove partent d’une, deux, trois idées-intuitions fortes dont la traduction est à la fois dramaturgique et scénique. C’est le fruit commun d’un commando redoutable d’efficacité qui accompagne Ivo van Hove dans ses créations : Jan Versweyveld (scénographie et lumière), Tal Yanden (vidéo), Eric Steichim (musique et concept sonore). La force visuelle, les grandes options rythmiques du spectacle, c’est à ce travail d’équipe qu’on le doit.

Tandis que le côté gauche est réservé aux chambres à coucher (où l’on s’habille pour les soirées, où l’on séduit, etc.), sur le côté droit du plateau sont alignés des cercueils vides. Ils attendent un à un les membres de la famille qui va être broyée, à commencer par le patriarche , le baron Joachim Von Essenbeck (Didier Sandre, martial et mélancolique, ses yeux clairs et vitreux savent qu’ils appartiennent au passé ) assassiné (balle dans la tête) par l’un des hauts placés de ses aciéries, l’ambitieux Friedrich Bruckmann (Guillaume Gallienne, impressionnant, avec une barbichette de traitre empruntée à Iago) finissant dans le dernier des cercueils avec son amante, la non moins ambitieuse baronne Sophie Von Essenbeck (Elsa Lepoivre, phénoménale de beauté, de force, d’impudeur et de séduction).

Entre temps auront pris place dans les autres boites, Konstantin Von Essenbeck qui n’a pas compris le sens de l’histoire dans et hors l’entreprise familiale (Denis Podalydès, très à l’aise en buveur de bière nu) et le plus lucide mais aussi le plus désespérée de tous, Herbert Thallman (Loïc Corbery, sobrement bouleversant) dont la femme Elisabeth(Adeline d’Hermy, très juste jusque dans ses larmes) , la « petite juive », a été envoyé à Dachau et qui se livre à la Gestapo pour sauver ses enfants.

Le rituel de la mise en bière

Ces mises en bière sont l’objet d’un rituel qui se reproduit autant de fois. Tout le monde se met en place face au public (c’est aussi ainsi que le spectacle commence et qu’il se finira), chaque mort va vers son cercueil suivi de six hommes en noir, il s’y allonge, le couvercle est fermé. Tandis qu’il proteste par-delà la mort, le spectacle continue. Tout cela est accompagné d’un rituel de filmage vidéo et d’une partition sonore. Tout avance de front. Ce n’est pas sans rappeler l’un des magnifiques spectacles d’Ivo van Hove que l’on a pu voir il n’y a pas longtemps « Kings of war » (lire ici). Cette fois, ce ne sont pas les rois qui se succèdent mais une famille et ses alliés qui se (et qu’on) rétrécit. Comme on le constate à chaque retour du rituel au personnel de plus en en plus clairsemé.

Qui sont ceux qui restent ? Ceux qui ne voulaient pas le pouvoir, qui n’avaient pas d’ambition politique mais qui finiront dans les bras exacerbés de fierté nationaliste, consentants, influencés. Ainsi Martin Von Essenbeck qui bien que possédant 51% de l’entreprise de son grand père s’en désintéressera longtemps, se laissera manipuler jusqu’à, in fine, exercer son pouvoir par haine de sa mère. Il s’offre aux nazis et leur offre ses usines (Christophe Montenez, seule figure viscontienne, coachée par Pasolini). Il en ira de même son cousin Günther Von Essenbeck, lui par vengeance (Clément Hervieu-Léger, parfait dans le mystère que l’évolution de son personnage suscite). Reste au-dessus, le grand manipulateur, l’homme de l‘ombre, le discret tireur de ficelles au service du régime, Von Aschenbach, le cousin de la baronne Sophie (Eric Génovèse, au léger sourire assassin, au calme diabolique).

"La noirceur de l'âme humaine"

On aurait pu craindre que l’usage de la vidéo fasse trop penser au film de Visconti (même si on ne l’a plus revu depuis longtemps), il n’en est rien. Cependant cet usage s’avère parfois excessif et inutile, il ne fait pas assez confiance à la force des acteurs de la Comédie Française laquelle, de Vassiliev à Ivo van Hove, se grandit avec les plus grands. En revanche, cet usage apparait on ne peut plus pertinent et inventif pour des scènes de groupe (type bacchanale des SA suivie de leur massacre par les SS) où le cinéma laisse habituellement le théâtre paralysé dans les starting blocks.

Ainsi le rituel avignonnais du « grand spectacle d’ouverture dans la Cour d’honneur » aura-t-il été accompli par un spectacle bien balancé, rythmé de rituels, une machine qui tourne sans à-coups et sans faiblesse. On aurait aimé un spectacle au sujet plus incisif, moins patrimoine, moins rouleau compresseur si je puis dire. Il faudra revoir ce riche spectacle à la Comédie-Française, où les dimensions de la salle Richelieu, vont conduite à réinventer la scénographie du spectacle, la bande à Ivo van Hove, sait faire. Et, dans la salle parisienne,on aura le plaisir de voir les acteurs de plus près, et espérons-le, dépourvus de ces micros HF qui leur balafrent le visage quand ils sont filmés en gros plan.

Dans un texte qui ouvre un ouvrage universitaire qui vient de lui être consacré, Ivo van Hove écrit : « Au musée, au théâtre, au cinéma, j’aime être plongé dans le chaos. Je veux ressentir du désarroi, avoir peur, trouver de l’espoir. L’art peut surprendre, il est dangereux à condition de constituer une zone de liberté. L’artiste doit nous transporter et nous choquer en nous donnant à voir la noirceur de l’âme humaine ». Mission accomplie

Festival d’Avignon, Cour d’honneur du Palais des papes, jusqu’au 16 juillet à 22h, sf le 14 à 23H, relâche le 10. Puis à la Comédie Française, salle Richelieu, du 24 sept au 13 janvier 2017

« Ivo van Hove, la fureur de créer » ouvrage collectif sous la direction de Frédéric Maurin, éditions les Solitaires intempestifs, 204 p 17€

Image : scène de "Les damnés" © Christophe Renaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 2016 9:30 AM

|

Par Sophie Jouve pour Culturebox.fr

Après 23 ans d'absence, la Comédie-Française ouvre ce 70e Festival d'Avignon avec "Les Damnés", inspiré du film de Visconti. Le maître d'œuvre est un des grands du théâtre européen, le Belge Ivo van Hove. Nous avons retrouvé la troupe en répétition au 104, dans le 19e arrondissement, loin des ors du Palais Royal. Une troupe enthousiaste et galvanisée par le travail déjà réalisé.

Dans l'espace de répétition tout est en place : un grand écran vidéo occupe le fond de la scène. De part et d'autre d'un vaste espace de jeu, des canapé-lits, des tables de maquillages éclairées, un gong. Changement de décors, habillage, tout se passe à vue.

Le metteur en scène, Ivo van Hove ne dispose que d’un mois de travail à Paris et de 10 jours à Avignon : "Le moment crucial dans mon rapport aux acteurs, celui où tout se joue est celui des répétitions", affirme-t-il.

Ce jour là on commence l'acte II : images de propagandes et musique Métal sont interrompues par l’entrée d’un groupe de SS, en uniforme et coupes de champagne à la main.

Ils trinquent à un prototype de mitrailleuse, en compagnie de l’ambitieux Friedrich Bruckmann incarné par Guillaume Gallienne, homme de confiance de la riche famille d’industriels allemands, von Essenbeck, mais prêt en même temps à retourner sa veste.

"Il faut que tu montres le fusil, comme... (il cherche le mot)… comme un trophée qui va changer le monde", indique Van Hove à l’ouvrier qui porte l’arme. "Il faut être plus conscient de l’importance de ce moment, il faut être plus agile ça se dit comme ça ? plus tonique. Oui c’est ça."

"Lorsque tu brandis le fusil tu fais peur, alors du coup tout le monde lève son verre. Je veux essayer ça." "Au prototype, avec l’espoir d’entendre bientôt sa musique", reprend l’un des comédiens-officier.

Ivo van Hove insiste sur le rythme, prête une attention toute particulière à la position des corps

Se dessinent en quelques secondes les rapports de forces. Ceux qui prêtent allégeance aux nazis tel Eric Génovèse (Wolf von Aschenbach), manipulateur, ambigu et menaçant, ceux qui hésitent encore et ceux dont l’avenir est déjà menacé. C’est le cas de Denis Podalydès (Konstantin von Essenbeck), fils de la grande maison et membre des SA dont le sort est déjà scellé. Lorsque qu'il entre, l’assemblée se fige, l’ignore, se détourne.

"On ne comprends pas tout de suite pourquoi on ignore Konstantin von Essenbeck", constate Podalydès. "Il découvre qu’il y a une conspiration contre lui, c’est un bloc contre lui", dit van Hove.

La scène est rejouée 7 fois. Ivo van Hove distille ses conseils à la fin de chaque scène, sobre, concret, insistant sur le rythme, prêtant une attention toute particulière à la position des corps.

"C'est quelqu'un de très pudique, qui ne dirige pas énormément, et qui est très clair quand il demande quelque chose. Il cible, il n'y a pas de gras. Il travaille très rapidement, il va à l'essentiel, très vite. C'est très agréable", sourit Elsa Lepoivre (Baronne Sophie von Essenbeck).

"Nous devons gagner les élections pour qu’ils n’y en aient plus jamais"

La scène suivante voit Eric Génovèse faire pression sur Galllienne pour obtenir des subsides conséquents de la famille Eisenbeck : "Nous devons gagner les élections pour qu’ils n’y en aient plus jamais", argumente-t-il, glaçant.

"La pression sur lui doit être extrême, indique van Hove à Génovèse. Bruckmann (Gallienne) pensait être entouré d’amis, il n’a plus que des ennemis. C’est ça qui le pousse à bout, à la colère. Donc tu avances vers lui."

"Il y a zéro psychologie chez van Hove, analyse Gallienne. Il est très conscient, très ouvert par rapport au temps du spectacle, qui ne nous appartient pas et en même temps on peut prendre des temps qu'on ne soupçonne pas. 'Prends plus de temps là', dit-il en imitant de manière irresistible l'accent flamand du metteur en scène. Et en même temps, il a une telle énergie, ça avance tellement vite." Et pour détendre l'atmosphère Gallienne prend van Hove par le cou en riant : "Il déteste ça, il n'est pas du tout tactile !"

"On donne corps à cette violence.

Et pourtant justement,"Le corps dans les spectacles d'Ivo que j'ai pu voir à une place centrale, constate Loic Corbery (Herbert Thallman). La violence est très sourde dans le scénario, mais avec Ivo on donne corps à cette violence sur le plateau."

"Il est fascinant, il peut dire juste trois ou quatre mots, donner une description physique, dire : "Voilà il saute sur la table". Juste en disant ça, il sait où ça va mener l'acteur et il ne l'embète pas plus. C'est ça qui est chouette, c'est efficace, tu comprends très vite et du coup ton corps sait ce qu'il doit faire", confie admiratif Christophe Montenez. Le jeune sociétaire embauché pour Tartuffe n’en revient pas d’avoir décroché le rôle de Martin, central selon van Hove : "Un caméléon capable de s’adapter à toutes les situations, même les plus oppressantes, un nihiliste sans ambitions qui ne pense qu’à sa survie". Ce rôle là avait été confié par Visconti à Helmut Berger qui était aussi jeune et sans grande expérience, comme Montenez aujourd'hui.

Dans la scène suivante, très sensuelle, on découvre Martin avec son amie puis violant une petite fille. C'est en tout cas ce que l'on comprend, car van Hove a un sens imparable de la suggestion et aussi une autre qualité : faire démarrer chaque scène à son point culminant, à son maximum d'intensité. Pas de préambule, on est tout de suite au cœur des choses.

"Dur mais jouissif à jouer"

"Il est complètement fêlé ce jeune homme, reprend Montenez, mais c'est à cause de ce que sa mère a fait de lui, du système… On se reconnait un peu tous dans ce désir d'amour inassouvi. C'est dur mais c'est jouissif à jouer".

Face à la scène tout le bataillon de la production : le dramaturge (Bart Van den Eynde), le scénographe lumière (Jan Versweyveld), le responsable vidéo (Tal Yarden), le compositeur (Eric Sleichim)… Tous extrêmement concentrés, susurant en anglais, allemand ou flamand.

"Le spectacle va être violent. Il y a le relais de la vidéo qui est intéressant et qui crée une distance. Même sur les scènes assez dures d'incestes… Mais ce qu'on vit sur le plateau nous secoue nous-même. Mais quand on parle de ça (le nazisme), on ne peut pas le faire avec du coton", remarque Elsa Lepoivre.

"Faire ce spectacle en 2016, avec la mémoire des 70 années passées, c'est tellement théâtral et concret qu'on sent que ça peut finalement se reproduire demain, conclut Gallienne. Il y a des phrases très marquantes, il y en a une que j'adore dire : Et ceux qui cherchent refuge dans la neutralité seront les perdants de la partie".

Avignon du 6 au 16 juillet

Comédie-Française, salle Richelieu du 24 septembre au 13 janvier 2017

Infos pratiques

"Les Damnés" d'après Luchino Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove

Cour d'honneur du Palais des Papes

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 juillet à 22H/ 14 juillet à 23H

Voir l'article sur son site d'origine : http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/les-damnes-de-visconti-dans-les-coulisses-des-repetitions-avant-avignon-242113

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 20, 2016 7:01 PM

|

Par Philippe CHEVILLEY dans Les Echos

Avec « Vu du pont » et « Kings of war », le metteur en scène belge est doublement récompensé par l’association professionnelle de la critique. Tiago Rodrigues, Alain Françon, Christophe Rauck, Dominique Valadié, Charles Berling et Maëlle Poésy figurent également au palmarès 2016.

Le grand gagnant des Molières 2016 fut Joël Pommerat, distingué quatre fois pour son spectacle « révolutionnaire » « Ça ira. Fin de Louis (1) ». Le vainqueur du prix de la critique décerné lundi 20 juin au Tarmac à Paris, est Ivo Van Hove. Le metteur en scène belge a reçu non seulement le Grand prix pour sa lecture épurée de « Vu du pont » d’Arthur Miller , présentée en début de saison au théâtre de l’Odéon (avec une troupe française), et le prix du meilleur spectacle étranger pour « Kings of War », fulgurante compilation des pièces « royales » de Shakespeare (« Henri V », « Henri VI » et « Richard III ») à Chaillot.

Un succès mérité pour le directeur du Toneelgroep d’Amsterdam, passé maître dans l’art de bousculer les classiques (« L’Avare » de Molière en mode trader), mais aussi d’adapter des romans fleuves (« Fountainhead », d’Ayn Rand) ou des films (sa mise en scène des « Damnés » de Visconti dans la Cour d’honneur du Palais des papes avec la troupe de la Comédie-Française sera un des événements du prochain Festival d’Avignon). « Vu du pont » a autant séduit la France que l’Amérique, puisque la reprise de la pièce en anglais a reçu il y a une semaine un Tony Awards à New-York.

Oublier Elizabeth Taylor…

Autre metteur en scène étranger récompensé – pour la meilleure création d’une pièce en langue française – le Portugais Tiago Rodrigues, auteur d’une version fine de « Bovary » , tirée à la fois du roman de Flaubert et du procès de l’écrivain, mixant la littérature d’hier et les mots d’aujourd’hui en un maelström d’émotions. Le prix Georges-Lherminier du meilleur spectacle de théâtre créé en province est décerné à Christophe Rauck pour sa relecture originale, cinématographique et opératique, de « Figaro Divorce », d’Odön Von Horvath, à Lille au Théâtre du Nord. Quant au prix Laurent Terzieff du meilleur spectacle présenté dans un théâtre privé, il revient au déjà distingué par un Molière « Qui a peur de Virginia Woolf », d’Edward Albee , monté avec justesse et mordant par Alain Françon au Théâtre de l’Œuvre. Sa principale interprète, Dominique Valadié – géniale furie faisant presque oublier Elizabeth Taylor dans le film de Mike Nichols – se voit décerner le prix de la meilleure comédienne. Le prix du meilleur comédien revient sans surprise à Charles Berling pour sa prestation pudique et tragique de père amoureux dans « Vu du pont » (qui lui a valu également un Molière). La révélation de l’année n’est pas un(e) comédien(ne), mais une metteure en scène : la jeune Maëlle Poésy, 32 ans, qui a su si joliment coudre deux petits Tchekhov ( « Le Chant du Cygne/L’Ours » ) au Studio-Théâtre de la Comédie-Française. Un autre spectacle du Français, « 20.000 lieues sous les mers » , est distingué pour la meilleure scénographie – l’univers sous-marin enchanteur conçu par Eric Ruf, Valérie Lesort et Carole Allemand dans le cadre de scène restreint du Vieux-Colombier. « Orfeo » et Joëlle Bouvier Côté musique, le Grand prix de la critique a été attribué à « Orfeo », de Luigi Rossi , dirigé par Raphaël Pichon à la tête de l’Ensemble Pygmalion et mis en scène par Jetske Mijnssen à l’Opéra de Nancy/Lorraine. Le prix Claude Rostand du meilleur spectacle lyrique créé en province revient à « Lady Macbeth de Mzensk », de Chostakovitch (Kazuchi Ono/Dimitri Tcherniakov) à l’affiche de l’Opéra de Lyon. La meilleure création musicale est l’opéra de François Paris, « Maria Republica » (Angers/Nantes). Et la personnalité musicale de l’année est Paavo Järvi, directeur musical de l’Orchestre de Paris de 2010 à 2016. Côté danse enfin, le Grand prix est décerné à « Tristan et Isolde : Salue pour moi le monde », chorégraphie de Joëlle Bouvier présentée à Chaillot. Les meilleurs interprètes sont, ex-aequo, le Ballet de Monte-Carlo et Rainer Behr (pour son interprétation du répertoire du Wüppertal Tanztheater) et la personnalité de l’année est Didier Deschamps « pour son engagement et son action en faveur de la danse ».

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 16, 2015 7:23 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde : C’est à une véritable résurrection que l’on assiste à Paris aux Ateliers Berthier, la deuxième salle de l’Odéon-Théâtre de l’Europe : celle du grand Arthur Miller, que l’on redécouvre avec un œil neuf, dans cette remarquable mise en scène de Vu du pont que signe le Belge Ivo van Hove – lequel est décidément devenu, avec Thomas Ostermeier, l’un des tout premiers maîtres du théâtre européen.

Cela fait bien bien longtemps que l’on n’avait pas vu ici une mise en scène digne de ce nom d’une des pièces de Miller. La célébrité du dramaturge américain, disparu en 2005, est paradoxale, et à plusieurs tiroirs. Pour beaucoup, Miller, sans doute, n’est plus que l’homme qui a été le mari de Marilyn Monroe. Pour d’autres, il est une figure du théâtre politique des années 1950-1960, à la fois admirée pour sa droiture et sa noblesse, et considérée comme datée, inscrite dans son époque, celle du maccarthysme sur le plan politique et d’un certain naturalisme psychologique sur le plan artistique.

Mais ce qui est beau, avec le théâtre, c’est qu’il est par excellence l’art où les cartes peuvent toujours être rebattues : un art d’essence talmudique où l’interprétation du texte – un texte ne « parle » jamais tout seul, contrairement à un cliché qui fait encore florès – peut toujours faire renaître un auteur, pour peu que celui-ci en soit vraiment un. Et donc revoilà Arthur Miller, comme on ne l’avait jamais vu, débarrassé de sa gangue Actors Studio, des oripeaux du théâtre de dénonciation, pour retrouver ce qui fait l’os de son œuvre : le rapport à la tragédie, et le rôle que ce rapport à la tragédie joue dans l’histoire américaine.

Mise en scène au cordeau

Ivo van Hove a choisi Vu du pont, entre autres textes célèbres du dramaturge. Le Flamand a déjà mis en scène la pièce en anglais, à Londres, où le spectacle a joué à guichets fermés pendant deux ans, et il va la recréer à Broadway, à l’occasion du centenaire de la naissance, en 1917, de Miller. Il en propose ici une version française tout aussi percutante. C’est un choix on ne peut plus pertinent que cette pièce écrite par Miller en 1955, qui, en France, a été créée par Peter Brook – eh oui – en 1958, avec Raf Vallone, et que le film d’Elia Kazan Sur les quais a rendue mythique.

Mais pour la redécouvrir, cette pièce, il fallait d’abord la retraduire, et c’est la première réussite de ce spectacle que d’offrir une version française à la fois contemporaine et serrant au plus près le texte de Miller. La seule traduction qui existait jusqu’alors était celle de Marcel Aymé, qui, pour avoir eu son importance à l’époque, est aujourd’hui datée, et prend des libertés d’écrivain avec le texte d’Arthur Miller. Daniel Loayza, qui est à la fois traducteur et conseiller dramaturgique au Théâtre de l’Odéon, signe un texte français d’une précision, d’une acuité et d’une netteté propres à déployer la mise en scène d’Ivo van Hove, telle qu’elle a été conçue : au cordeau.

Il n’y a en effet pas une once de gras, d’anecdote ou de lourdeur psychologique dans ce spectacle où le metteur en scène et son équipe tiennent de bout en bout le fil de la pureté tragique. La première surprise vient, pour le spectateur, de la scénographie, d’une intelligence et d’une beauté magistrales, conçue par Jan Versweyveld. Quand vous entrez dans la salle, vous vous retrouvez assis sur l’un des trois gradins qui entourent un mystérieux cube noir. Vu du pont commence quand ce cube s’ouvre, comme un rideau se lève, sur une scène en avancée au milieu des spectateurs, qui évoque bien sûr le proscenium de la tragédie antique.

Nul besoin de décor pour évoquer l’histoire d’Eddie Carbone, cet homme dont « les yeux sont comme des tunnels ». Eddie est docker, sur le port de Red Hook, à l’ombre du pont de Brooklyn. Toute sa vie, il a travaillé comme un bœuf, notamment pour offrir une vie meilleure que la sienne à sa nièce, Catherine, qu’il élève avec sa femme, depuis la mort de la mère de la jeune fille.

C’est une histoire d’immigrants, de gens modestes pris dans les rets du destin, une histoire du rêve américain, comme toutes celles de Miller qui, à travers une plongée dans le milieu italo-américain, y raconte sa propre destinée de fils d’un tailleur juif d’origine polonaise, quasiment analphabète. Mais c’est avant tout une histoire – pas une thèse. Eddie n’a pas voulu voir que Catherine avait grandi, qu’elle était devenue une femme. Quand elle tombe amoureuse d’un de ses lointains cousins, tout juste arrivé d’Italie comme immigré clandestin, il sombre, cet homme ordinaire et droit. L’histoire d’amour et de désir incestueux finira mal, très mal.

Des révélations

Le théâtre de Miller apparaît pour ce qu’il est fondamentalement : un théâtre remarquablement écrit, reposant sur des figures humaines d’une force et d’une complexité peu communes. Il évoque cette remarque de Bernard-Marie Koltès : « Je n’écris pas avec des idées, j’écris avec des personnages. » Et ces personnages existent ici avec une crédibilité rarement atteinte au théâtre, parce qu’ils sont interprétés par des acteurs choisis et dirigés avec une science confondante.

Plusieurs d’entre eux sont de ces comédiens français que parfois le grand public ne connaît pas, qui ne travaillent pas forcément beaucoup, et qui n’en sont pas moins des artistes de grand talent. A l’image de Caroline Proust. Dans le rôle de Béatrice, la femme d’Eddie, qui découvre l’ampleur de la passion de son mari pour sa nièce et l’impossibilité d’enrayer la catastrophe, elle est fabuleuse. Ou d’Alain Fromager (l’avocat Alfieri), témoin impuissant de toute cette histoire, et qui fait aussi fonction de chœur antique.

D’autres sont des révélations, comme la jeune Pauline Cheviller, d’une intensité et d’une grâce bouleversantes dans le rôle de Catherine, ou Nicolas Avinée, dans celui de Rodolpho, l’amoureux qui va mettre le feu aux poudres. Enfin, il y a Charles Berling, que l’on n’avait pas vu aussi bien depuis longtemps : un bloc granitique d’humanité douloureuse et blessée, opaque à lui-même. Avec eux se noue cette tragédie d’hommes et de femmes ordinaires, qui se referme sur eux comme un piège, à l’image de la boîte noire du décor.

Vu du pont, d’Arthur Miller (traduit en français par Daniel Loayza). Mise en scène : Ivo van Hove. Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier, 1, rue André-Suarès, Paris 17e. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 15 heures, De 8 € à 36 €. Durée : 1 h 55. Tél. : 01-44-85-40-40. Jusqu’au 21 novembre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 27, 2015 2:19 PM

|

Ouverture du festival Exit par un grandiose Marie Stuart, de Schiller, mis en scène d’Ivo van Hove avec le Toneelgroep Amsterdam. Qu’importe l’époque exacte de la condamnation de Marie Stuart – appartient-elle au siècle d’Elisabeth 1e, à celui de Schiller, ou au nôtre ?–, qu’importe l’époque des histoires romaines révisées par Shakespeare ou celle des scènes conjugales revisitées par Bergman, Ivo van Hove les reverse au même présent. Il fait théâtre du présent en faisant présent du théâtre (1). Il est une fois. L’histoire se constitue à vue et à vie (live), sous nos yeux, nos oreilles, et quoiqu’elle soit connue de tous et parce qu’elle est connue de tous, comme dans la Grèce athénienne, elle demeure tapie dans les circonvolutions du jeu. Chaque instant est un défi à sa destination. Le metteur en scène retarde sans cesse la fin en activant à toute allure les moyens, propres à l’invention de l’acteur, à la densité d’exécution, aux lumières et aux sons. Sur la route familière qui conduit à la décapitation de Marie Stuart, il nous précède en nous déroutant. Oui, nous sommes bien là où nous pensons être, tout en étant ailleurs. Et c’est cet ailleurs qui marque très exactement l’acte théâtral, et nous le rend indispensable. Certes, Marie Stuart, de Schiller (1800), n’est pas la pièce la mieux connue du répertoire allemand. Ce n’est pas un hasard si elle n’a été créée qu’un siècle et demi plus tard en France (2). Cet épisode fondateur de l’histoire anglaise vue d’Allemagne, via la révolution française, a suscité peu de vocations de metteurs en scène. Ivo van Hove a taillé largement dans le corps, jetant au cachot les comparses et négociant avec l’histoire au plus juste pour qu’elle apporte son témoignage sans excès de zèle, afin de resituer les deux prétendantes au trône d’Angleterre, Marie la papiste (Halina Reijn) et Elisabeth l’anglicane (Chris Nietvelt). Ce qui l’intéresse, c’est la mécanique de destruction et d’autodestruction mise en branle. Les rapports de force entre les deux femmes. Leur manière de soumettre les hommes et de les enrôler dans leur guerre. Le déferlement de passion qu’elles vivent et suscitent. Un pas de deux entre désir et pouvoir, sanctionné par une mort-spectacle, vers laquelle Marie s’avance royalement. Ivo van Hove pratique l’épure. Le passage d’une unique enveloppe de mains en mains vaut pour toutes les missives. Répété, le geste est chaque fois neuf. Les personnages sont dégagés d’un fond qui risquerait de les étouffer sous la profusion des signes, comme dans les peintures de Djamel Tatah. Les costumes sombres laissent aux visages le soin de capter les lumières, ouvrant chaque expression au dialogue avec une certaine idée de majesté, dans ce qui oppose et différencie, de bon plaisir et de calcul, de tremblement et d’assurance, de jouissance et de loi, les deux prétendantes au trône unique. Quant aux seigneurs de compagnie, ce sont boys aux corps souples, prompts à servir leurs reines au mieux de leurs propres intérêts, en un ballet – poursuivi jusque dans l’immobilité –, passé par les revues de Broadway. Et lorsque qu’une reine passe robe, c’est à des peintures dûment répertoriées qu’elle le doit. Si pas un pli, pas une agrafe, pas un rubis, pas une ombre du maquillage ne fait défaut, ce n’est pas pour tenter de rejoindre l’histoire réelle, mais l’histoire déjà représentée, celle des manuels et des musées. Lire l'article entier ----> http://www.mouvement.net/critiques/critiques/reine-vs-reine-a-creteil Marie Stuart de Ivo van Hove, du 26 au 28 mars à la MAC Créteil, dans le cadre du festival Exit.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 1, 2012 4:29 AM

|

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 3, 2023 6:49 PM

|

Par Joëlle Gayot (Montpellier, envoyée spéciale) dans Le Monde, le 3 juin 2023

Avec « Après la répétition/Persona » et « Extinction », les deux metteurs en scène mettent à vif les nerfs des spectateurs, secoués par des débordements physiques et émotionnels.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/06/03/au-printemps-des-comediens-a-montpellier-ivo-van-hove-et-julien-gosselin-font-du-theatre-a-cor-et-a-cri_6176040_3246.html