Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 9, 6:54 PM

|

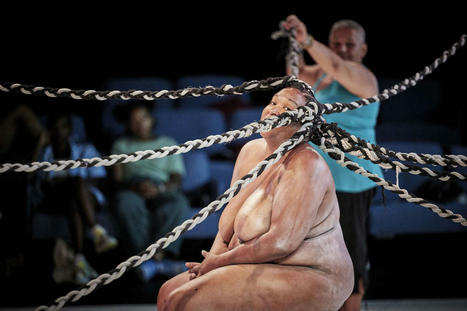

Article de Romain Boulho, pour Libération - 7 fév. 2025 Quatorze jeunes habitants seront sur la scène des Amandiers, à Nanterre, les samedi 8 et dimanche 9 février, pour jouer «Nemetodorum», une pièce qui raconte l’attachement à leur ville, encore traumatisée par le drame et les émeutes de l’été 2023. Un témoignage intime et politique. Il dit «j’y étais», sans détour ni prétention, comme un secret qu’il partagerait avec beaucoup de monde. Il parle des émeutes. Aussi : «Nahel était mon ami.» Est-il possible de transcrire la «haine» qui l’a saisi cet été-là sur une scène de théâtre, de ne pas la pervertir en simple «colère» ? Aymen s’interroge. Il tente de jouer avec «de l’émotion» mais il ne veut pas qu’on confonde tout. Il se réprime. «De base», le théâtre, il est loin de ça. Aymen, la majorité franchie de peu, est un technicien fibre optique pour un opérateur télécoms. Quelques mois après l’été 2023, un «grand du quartier» organise un concours d’éloquence. Il hésite, s’inscrit, gagne, poursuit jusqu’à faire dorénavant partie d’une asso locale. Il discourt en général sur «les injustices policières et le train de vie d’un banlieusard qui n’est pas un bandit ou une personne mal intentionnée». Il rit parce que ça lui semble incohérent. Avec sa dégaine, survêt gris, chaussé de Nike Requin, le cheveu lustré de gel, son crâne liseré d’un trait de rasoir. Mais, surtout, avec ce qu’il se figurait jadis de lui-même. Il dit que, aussi surprenant qu’un crachin une journée azur, le théâtre lui est «tombé dessus». Aymen est l’un des quatorze comédiens sur la scène des Amandiers pour deux représentations de Nemetodorum, ces 8 et 9 février. Des jeunes amateurs de la ville, dans un théâtre de la ville, avec des spectateurs de la ville (les deux dates sont complètes), sur le trauma de la ville, la mort d’un jeune de 17 ans abattu par le tir à bout portant d’un policier, et ses répercussions. Depuis l’espace jeunesse du quartier du Parc, planté tout près des tours Nuages, qui se confondent dans la vapeur glacée du soir avec celles de La Défense, Nicolas Sene se place en retrait des comédiens qui répètent. «Les habitants restaient silencieux, et moi, je voulais trouver une forme pour parler des événements qu’on a vécus, donner la parole aux jeunes avec quelque chose d’artistique», retrace celui qui est à l’origine du projet. Vidéaste en plus d’être coordinateur jeunesse du quartier, il se rapproche des Amandiers, prospecte, allume la mèche chez certains jeunes, mène des auditions. «Une trentaine sont venus. Ils me racontaient leur vie, leurs passions, leur rapport à Nanterre. Je les ai emmenés sur les derniers événements qui les ont marqués. Bien sûr, ils ont très vite évoqué la mort de Nahel.» Une pièce «poétique et intime» La pièce commence par quelque chose d’impossible à dire. Deux mots, «d’abord, rien», c’est-à-dire l’émotion de Noah sur ce qui a déclenché l’embrasement des quartiers partout en France. Le «rien» de Noah et la «haine» d’Aymen. Certaines formules du texte heurtent en douceur. Sur l’éclat de la révolte : «Depuis ma fenêtre, au-dessus de l’avenue Pablo-Picasso, je reçois en continu cette onde sonore, qui me traverse.» Ses dégâts : «Ce soir, la ville s’automutile.» Ces phrases sont l’œuvre de tous, converties en répliques par Noham Selcer après plusieurs séances d’écriture collective, avec à la mise en scène Jade Herbulot et Julie Bertin, du Birgit Ensemble. Noham Selcer n’y voit pas une pièce «uniquement politique mais aussi poétique et intime. Elle fait voir qui sont ces jeunes-là, quels sont les lieux qu’ils arpentent et qu’ils aiment». Elle vit sur les histoires des comédiens qui la composent, autant que leurs rejets et leurs rêves – de Pascal Praud au Dakota, le grec du coin où «c’est pas l’Amérique mais c’est encore plus». Marija, 21 ans, travaille à l’hôpital Foch, à Suresnes, elle y est agent d’administration. Elle suit des cours au conservatoire de Nanterre depuis trois ans. Longue robe de laine cordelée à la taille, haute posture. A la simplicité d’une brève discussion, elle préfère vider en un éclair : «Toute ma vie j’ai été effacée. Je passe inaperçue. Je ne parle pas. Là, je voulais montrer de quoi je suis capable. Qui je suis, pour pas qu’on m’oublie. Je n’ai ni rêve ni mission ni but, comme je dis dans un monologue. Je l’ai écrit comme ça, d’un trait, pendant une soirée, et ce monologue représente toute ma vie. Je veux juste le livrer.» Marija raconte tout autant l’insouciance, ce qui la rattache à Nanterre, sa chambre de jeune fille ou cette colline de la ville par exemple, une colline de rien, sans même de nom, juste un endroit où, enfant, les jours de neige, elle dégringolait enfouie dans un sac-poubelle, «trop pauvre» pour acheter une luge. Pour Simon, c’est le parc des Anciennes Mairies, un lieu qu’il fréquente depuis môme, où il se pose pour écrire parce que ça l’apaise. Il dit qu’il se sent connecté à l’endroit, qu’il y a accumulé des souvenirs qui affleurent au seuil de sa mémoire en images, «spectacle de trapèze, concert de rap, ex quittée, combat SDF contre crackhead». Le titre, Nemetodorum, c’est lui. «Je suis passionné par l’histoire de Nanterre. C’est le nom de la ville, donné par les Celtes : le bourg sacré.» Le jeune homme, école, collège, lycée, même prépa à Nanterre, poursuit avec des noms venus des temps anciens, qui s’achèvent en -um. Lui est «ému». Parce qu’il est ouvreur aux Amandiers d’habitude, qu’il va fouler cette fois la scène, qu’il écrivait voilà un an des textes, seul dans sa chambre, dont des pans sont utilisés dans la pièce, gribouillis dans la section «notes» de son téléphone. Qu’il voit tout cela comme une sorte de revanche. «Je me souviens d’un des premiers trucs que Nicolas Sene m’a dit : “Cette pièce, c’est comment retrouver l’espoir après, appelons un chat un chat, le meurtre de Nahel”. Je la vois presque, pas comme un hommage, mais une façon de faire honneur, à Nahel et à la ville.» Puis, voix claire et fierté rentrée : «Ça m’émeut. Ce sont nos textes, notre parole, sur un endroit qui est le nôtre.» «Se réunir autour d’une émotion commune» «C’était délicat, donc je crois qu’on l’a été aussi, reconstitue François Lecours, responsable des actions culturelles des Amandiers. Parce qu’il s’agit de la mort de quelqu’un de proche, parfois d’intime. L’événement reste présent dans l’esprit de tout le monde et je crois que ça va être quelque chose pour la ville, une façon de se retrouver, de se réunir autour d’une émotion commune.» Nicolas Sene voudrait l’y voir sur la grande scène du théâtre, à la fin de la rénovation en cours. Déjà, Aymen, lui, dit qu’il est «content à mort». Dans la pièce, le garçon parle du PSG et du Collectif ultra Paris, qui constitue une partie de son identité. Et phosphore sur les émeutes. Là, posé sur une chaise haute tandis que les répétitions se poursuivent, yeux et barbelette noirs, il se retourne sur la fin du mois de juin 2023, songe à cette révolte «à notre façon». «On a peut-être dégradé mais c’était nécessaire. On est dans une société qui marche comme ça, par la violence. Regarde les gilets jaunes, comment ont-ils obtenu gain de cause ? On nous apprend ça, à réagir comme ça. Notre seul moyen de s’exprimer, ce sont les révoltes. On ne porte pas plainte, puisque les policiers ne sont jamais inquiétés. On n’a pas les médias avec nous. On va peut-être casser notre quartier mais on va montrer ce qui est toléré par le gouvernement et même une partie de la France. Sans les émeutes, Nahel est un parmi tant d’autres. On n’a que ça. Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ?» Désormais, et aussi insensé que ça puisse lui sembler, Aymen a le théâtre. Romain Boulho / Libération Légende photo : Lors des répétitions de «Nemetodorum» à Nanterre, le 1er février 2025. Simon, avec les lunettes, a trouvé le titre : «C’est le nom de la ville, donné par les Celtes : le bourg sacré.» (Cyril Zannettacci/Vu pour Libération)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 22, 2023 5:57 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 22 juillet 2023 La metteuse en scène de 37 ans travaille le rapport aux corps, aux identités et aux questions décoloniales à travers la performance.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/07/22/rebecca-chaillon-figure-d-un-renouveau-theatral-queer-et-afrofeministe_6183015_3246.html

Il n’est pas rare que Rébecca Chaillon apparaisse avec les lèvres peintes en bleu cobalt, ou les paupières en rose fuchsia. En ce Festival d’Avignon qui s’achemine vers sa fin, son nom est sur toutes les lèvres. Carte noire nommée désir, sa dernière création en date, avait déjà tourné de-ci de-là, suscitant un bouche-à-oreille on ne peut plus flatteur. Mais la présentation à Avignon a considérablement accéléré le mouvement, et installé la metteuse en scène comme une figure majeure d’un renouveau théâtral qui passe par la performance et les approches intersectionnelles actuelles, en mêlant l’afroféminisme et les questions queer et décoloniales. L’impétrante est née en 1985 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). D’origine martiniquaise, fille d’un technicien de la SNCF et d’une conseillère à la Sécurité sociale, elle a découvert le théâtre en Picardie, où elle a grandi. Puis elle a suivi des études en arts du spectacle à Paris, où elle est notamment passée par le conservatoire du 20e arrondissement. Très vite, elle a fait son chemin dans le théâtre-forum, avec la compagnie Entrées de jeu animée par Bernard Grosjean, et les milieux de l’éducation populaire incarnés par les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active, tout en créant sa propre compagnie, qu’elle a nommée Dans le ventre, en 2006. Il lui faudra un peu de temps, et la rencontre avec l’univers de l’auteur-metteur en scène punk hispano-argentin Rodrigo Garcia, pour la confirmer dans ce qu’elle veut vraiment faire : un théâtre de performance, où le corps serait en jeu, de même que la pratique de l’automaquillage artistique, sur laquelle elle s’est également formée. Un théâtre où s’exprimerait, aussi, sa fascination pour la nourriture, qui traverse tout son travail. Nudité politique En 2012, elle signe un premier seule-en-scène, L’Estomac dans la peau, et d’autres créations de format court, qu’elle écrit et performe. Sa création suivante, Monstres d’amour (Je vais te donner une bonne raison de crier), en duo avec Elisa Monteil, tourne autour du cannibalisme amoureux. En 2016, elle participe à My Body My Rules, un documentaire expérimental d’Emilie Jouvet qui s’intéresse aux corps libres et sauvages et à la nudité politique. Ainsi qu’à Ouvrir la voix, d’Amandine Gay, qui donne la parole aux femmes afrodescendantes et à leur vécu. Cette expérience comptera pour beaucoup dans la création de Carte noire nommée désir. En 2018, elle crée Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute, pièce sur le football féminin et les discriminations subies par les joueuses face à leurs homologues masculins. En 2020, elle commence la création en plusieurs étapes de Carte noire nommée désir, qui va muter et grandir jusqu’à aboutir à la version présentée à Avignon. Dans une époque où il est mal vu pour les femmes d’afficher leur gourmandise, et où l’injonction à la minceur pèse autant, sinon plus, dans des milieux intellectuels et artistiques supposément plus audacieux que le reste de la société, Rébecca Chaillon assume ses courbes plantureuses avec un aplomb tranquille. Elle en fait même un formidable accélérateur de particules. Le corps des femmes est au cœur de la révolution sociétale et artistique en cours, et elle le sait. S’inscrivant dans la grande tradition de la performance au féminin, glissant même au passage dans son spectacle, ni vu ni connu, le nom de Marina Abramovic, la papesse du genre, la Chaillon est dans son être même un des épicentres de cette révolution. Fabienne Darge Légende photo : Rébecca Chaillon, dans « Carte noire nommée désir », le 19 juillet, au Festival d’Avignon. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 19, 2023 3:58 AM

|

Par Sandrine Blanchard(Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 19 juillet 2023 Dans le « off », la pièce de la jeune compagnie Quai n° 7 résonne avec la déprogrammation de la nouvelle création de Krystian Lupa, dans le « in », pour cause de conflit avec l’équipe technique pendant les répétitions.

Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/07/19/a-avignon-services-ou-la-revanche-des-techniciennes-de-theatre_6182572_3246.html Par le truchement d’une jeune compagnie de théâtre, l’affaire Krystian Lupa résonne dans le « off » d’Avignon. Pour sa première aventure dans ce vaste marché du spectacle vivant, la compagnie strasbourgeoise Quai n° 7 n’aurait jamais pu imaginer que Services – « relecture irrévérencieuse » des Bonnes, de Genet, qui nous plonge dans les coulisses d’une troupe théâtrale – se télescope avec le coup de tonnerre survenu quelques semaines avant l’ouverture du festival « in ». Petit retour en arrière : metteur en scène polonais réputé, âgé de 79 ans, Krystian Lupa devait être l’un des invités phares du rendez-vous théâtral avignonnais. Mais sa nouvelle création, Les Emigrants, a été déprogrammée. L’équipe technique de la Comédie de Genève, où se déroulaient les répétitions, a jeté l’éponge à la suite, écrit-elle, d’une « ambiance de travail écrasante où les propos abusifs et humiliants empêchaient de produire [leur] travail ». Les techniciens suisses auraient pu dire, comme le fait l’un des personnages de Services : « Sans nous, votre spectacle n’existe tout simplement pas. » Sur scène, les filles de Quai n° 7 sont cinq à incarner des techniciennes chargées de la lumière, du son, du plateau et de la régie d’une adaptation des Bonnes. Alors qu’elles remisent le décor et nettoient tout pour préparer la représentation du soir, ces femmes de l’ombre vont révéler, à travers une mise en abyme de la pièce culte de Genet, les abus de pouvoir et autres mécanismes de domination qui se jouent au sein de l’équipe. « Requestionner la notion de troupe » Empruntant les accessoires et costumes du spectacle, elles vont tour à tour imiter la metteuse en scène, leur « Madame » (la figure d’autorité, comme dans Les Bonnes), et jouer ses subalternes. Les techniciennes sont celles qui font au service de celle qui parle. En rangeant différemment cet espace et en s’emparant de tous ces objets qu’elles connaissent par cœur, elles évoquent leur quotidien professionnel et se mettent à l’imaginer autrement, à réinventer ce que pourrait être le spectacle si elles osaient parler à leur tour. Toutes profitent de ce moment d’intimité et de liberté que constitue la remise en place d’un plateau pour se confier, se révolter et s’émanciper, sans pour autant cacher leurs ambiguïtés. « Quand Madame a le dos tourné, on fait les malignes, mais quand elle s’en prend à l’une d’entre nous, les autres se la ferment », lance la régisseuse. Car elles ne sont pas non plus sans reproche, ces techniciennes prêtes « à obéir au doigt et à l’œil à tous les ordres, même les plus débiles ». Soit par réflexe, par mauvaise habitude, soit aussi parfois par peur de perdre leur travail. « Services, c’est un peu notre spectacle manifeste pour requestionner la notion de troupe », explique la metteuse en scène Juliette Steiner. Ce spectacle reflète en creux les interrogations de la jeune génération du théâtre, qui refuse que la création repose sur une part de souffrance. « La force de la création peut être aussi dans l’écoute, le respect des compétences de chacun, et dans la confiance vis-à-vis de l’intelligence collective entre équipe technique et artistique », résume, hors scène, Camille Falbriard, l’une des singulières comédiennes de la pièce. « Effectivement, notre création se retrouve en résonance avec l’affaire Krystian Lupa, mais elle cache aussi la question plus large de la souffrance au travail. Le monde culturel est confronté aux mêmes problématiques que d’autres secteurs professionnels », estime Juliette Steiner. Avec Services, la compagnie avait à cœur d’interroger « comment on fait politiquement du théâtre, comment on travaille ensemble ». Camille Falbriard insiste : « Ce n’est pas un plaidoyer pour l’équipe technique, mais un questionnement sur les rapports de pouvoir et de domination qu’un système permet ou pas. » L’écriture s’est faite au plateau, avec tous les membres de la troupe, techniciennes et comédiennes, et avec l’auteur québécois Olivier Sylvestre pour la mise en texte. Toutes ont partagé leur savoir-faire. Les premières ont appris aux secondes à manipuler le son et la lumière, et les secondes ont transmis aux premières les principes de jeu. Bouche-à-oreille Tout a débuté en improvisation, « chacune racontant une situation humiliante vue ou vécue et aussi [les] petites lâchetés qui consistent à ne rien dire de ce que l’on ressent », raconte Ondine Trager, conceptrice lumière. Le résultat est à la hauteur de la fougue de leur jeunesse, à la fois désordonné, stylisé et truffé d’idées. A la sortie du spectacle, certains jeunes travaillant dans le milieu théâtral leur disent : « Votre spectacle donne de l’espoir, on peut travailler ensemble. » Son premier « off » d’Avignon, la compagnie le vit comme « quelque chose d’à la fois vertigineux et joyeux ». Et surtout comme un « passage obligé » pour sortir professionnellement de leur région. Services a été joué dix-huit fois sur des scènes subventionnées du Grand-Est avant d’arriver dans la cité des Papes. « On avait un bon écho lors de la création. Les professionnels qu’on contactait nous disaient : “Prévenez-nous quand vous jouerez à Avignon ou à Paris.” » Alors la troupe est venue à Avignon, en particulier grâce à l’aide financière du conseil régional du Grand-Est. « On est logées correctement, on est payées et on dispose de bonnes conditions techniques », reconnaît Juliette Steiner. Comédiennes et techniciennes paradent dans les rues avignonnaises avec le masque de « Madame », remettent « une couche d’affiches » et communiquent sur leurs réseaux sociaux. « C’est très exigeant, le “off”, on sent les enjeux », témoigne Camille Falbriard. Et les corps doivent s’habituer à la chaleur. Pour l’heure, à mi-parcours du Festival, la fréquentation de leur spectacle est en hausse grâce au bouche-à-oreille, et plus d’une dizaine de professionnels sont déjà venus les voir. Chaque jour, comme toutes les compagnies à Avignon, elles distribuent des tracts dans la ville. Leur pitch est rodé : « Venez assister à un avant-spectacle, cinq techniciennes remisent Les Bonnes, de Genet, et en profitent pour raconter leur histoire. » « Services », jusqu’au 25 juillet à la Caserne des pompiers, à Avignon. Sandrine Blanchard(Avignon, envoyée spéciale du Monde) Légende photo : « Services » par la compagnie Quai n°7, à la Comédie de Colmar, en novembre 2021. MICHEL GRASSO

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 9, 2023 6:46 AM

|

par Marlène Thomas dans Libération publié le 9 mai 2023 Dans une lettre à «Télérama», l’ancienne comédienne connue pour ses engagements féministes, sociaux, antiracistes et écolos assume et donne du sens à sa rupture avec le 7e art. Adèle Haenel se lève et se casse du cinéma français. Dans une lettre à Télérama, l’ancienne comédienne explique l’arrêt de sa carrière d’actrice : «J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu’il est.» Depuis son départ fracassant des César en 2020 en réaction au sacre de Roman Polanski - visé par plusieurs accusations de viols, sa mue devenait de plus en plus visible. Militante active du Réseau pour la grève générale, présence sur des piquets de grève comme celui de la raffinerie de Gonfreville-l’Orcher en Normandie, soutien aux meetings d’étudiantes, alliée du Comité Adama, immanquable des mobilisations féministes et queers… l’ancienne comédienne de 34 ans est devenue l’un des visages de la lutte intersectionnelle. Un virage amorcé dès novembre 2019 lorsqu’elle a accusé dans une enquête de Mediapart et dans une émission ayant fait date, le réalisateur Christophe Ruggia de l’avoir agressé sexuellement et harcelé sexuellement de ses 12 à ses 15 ans. Adèle Haenel avait choisi sciemment la voie médiatique plutôt que judiciaire. «La justice nous ignore, on ignore la justice», assénait-elle. «Je vous annule de mon monde» Le courrier de l’actrice de Portrait de la jeune fille en feu ou 120 battements par minute à Télérama n’est pas spontané. Il s’agit d’une réponse à une enquête que l’hebdomadaire publie aussi ce lundi. Celle-ci retrace «l’itinéraire d’une artiste en lutte», de cette femme issue d’une famille de classe moyenne politisée ne pouvant plus se contenter d’engagements symboliques, d’un soutien parallèle comme d’autres actrices politisées telles que Delphine Seyrig (connue pour sa lutte pour le droit à l’avortement au sein du MLAC) ou Simone Signoret avaient pu le faire avant elle. Elle veut agir, en être pleinement, se retrouver surtout en accord avec elle-même et avec son cheminement intellectuel engagé depuis plusieurs années. «Face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n’ai pas d’autres armes que mon corps et mon intégrité. De la cancel culture au sens premier : vous avez l’argent, la force et toute la gloire, vous vous en gargarisez, mais vous ne m’aurez pas comme spectatrice. Je vous annule de mon monde», écrit-elle dans sa lettre. Son ancienne agente Elizabeth Simpson déplore auprès de Télérama qu’après son témoignage à Mediapart «on ne lui a plus proposé que des rôles de femmes abusées, des histoires d’inceste ou des films où elle servait de caution». Adèle Haenel a aussi lâché l’un des derniers rôles qu’elle avait accepté pour L’Empire de Bruno Dumont parce qu’elle jugeait son contenu «sexiste et raciste», souligne l’hebdomadaire. Cette rupture avec le cinéma ne l’éloigne pas totalement des pratiques artistiques, puisque Adèle Haenel explore désormais les champs chorégraphique et théâtral, indique l’hebdo. A l’heure où les enquêtes se multiplient dans les médias pour dénoncer les violences sexuelles et l’omerta du milieu du cinéma (Sofiane Bennacer, Gérard Depardieu…), cette prise de position puissante fera, sans nul doute, une nouvelle fois du bruit. Légende photo : Adèle Haenel, en mai 2022. (Anna Margueritat/Hans Lucas. AFP)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 16, 2022 5:51 PM

|

Par Annabelle Martella dans Libération 16 janvier 2022 Légende photo : Rébecca Chaillon à Dijon, en décembre. (Romy Alizée/Libération) Le nouveau spectacle de la performeuse, «Carte noire nommée désir», joyeux chaos à la frontière du fantastique, développe une réflexion profonde sur la représentation des femmes noires. Les pièces qui pilonnent l’imaginaire colonial, on en voit (et heureusement) un joli paquet aujourd’hui. Il y en a surtout, des pédagos, des didactiques, des qui nous disent quoi penser, de façon très docte, avec beaucoup de gravité. Parfois, il y en a qui sortent du lot. Carte noire nommée désir, nouveau spectacle de la jeune metteuse en scène Rébecca Chaillon sur la représentation des femmes noires bouleverse nos repères sur le sujet parce qu’elle joue à fond la carte du baroque, de la potacherie, du détournement carnavalesque, du rire gras qui tâche, de la scatophilie. Sur le plateau chaotique s’enchaînent les numéros sans discontinuer, passant d’une choré sur du Aya Nakamura à une acrobatie aérienne ou à une session de chant lyrique. Ça twerke jusqu’à l’épuisement et ça lit avec malice les petites annonces récoltées dans Amina, «le magazine de la femme africaine et antillaise» : «Douce perle africaine voudrait nouveau départ pour une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage, svp uniquement homme européen et sérieux. Les autres abstenez-vous.» Ici, les huit performeuses noires ne s’attardent pas sur les fondements socio-historiques du racisme mais subvertissent avec inventivité et un humour féroce les stéréotypes auxquels elles sont encore trop souvent reléguées : la femme de ménage, la nounou, la danseuse ultra-sexualisée… Le discours sur leur beauté exotique passe à la moulinette de la parodie. Clin d’œil de calendrier : on pense évidemment avec elles au visage grimaçant de Joséphine Baker, s’extirpant, à la faveur de ses mimiques, des tableaux primitivistes dans lesquels on voulait l’enfermer. «Culpabilité ?» C’est un spectacle qui vogue sur les rives du surréalisme et d’un fantastique «queer». Les performeuses exagèrent leurs caractéristiques physiques pour apparaître en créatures étranges et c’est une «négritude» nouvelle qu’elles revendiquent. Ici : les tresses bicolores de Rébecca Chaillon s’étendent sur des kilomètres, créant un feuillage au-dessus de son tronc nu. Pendue au plafond, une circassienne évolue dans un écosystème digne des Métamorphoses d’Ovide. Là : un couple de femmes rondes et nues s’enlace sur du zouk joué à la harpe. Plus loin : une cantatrice étouffe sa camarade, jugée trop foncée, avec la crème lactée d’un café. La metteuse en scène joue sur la diversité des morphologies avec des figures qui, comme dans Alice au pays des merveilles, n’ont jamais la bonne taille ni la couleur adéquate. Et dans ce labyrinthe de visions psychédéliques, le noir et blanc se répondent dans un grand jeu symbolique. «Je me pose beaucoup de questions sur le public qui apprécie la pièce. L’aime-t-il uniquement par culpabilité ?» s’interroge Rébecca Chaillon, que Libé a rencontrée via Zoom, accompagnée de sa joyeuse bande de performeuses. L’artiste de 36 ans, également maquilleuse professionnelle, est une habituée des tenues flashy, lèvres peinturlurées de bleu turquoise et lentilles de contact bariolées. En repos pendant quelques jours dans les Pyrénées, on la retrouve toute en sobriété, habillée d’un pull zébré, clin d’œil non dissimulé aux métaphores colorées de la pièce. Adepte des métamorphoses, elle décline sur scène un nombre infini de looks et d’identités. Femme de ménage zombie dans Carte noire nommée désir, «crachoir public» en tenue de championne de natation pour «exorciser» la colère des militants lors de festivals féministes ou encore «Ariette la grosse sirène», mix entre l’héroïne de Disney version «grosse… et noire» et la déesse aquatique Mami Wata, honorée dans le culte vaudou. Fille d’un technicien de la SNCF et d’une conseillère de la Sécu, Rébecca Chaillon a découvert le théâtre en Picardie, région où elle a grandi, avant de partir faire des études d’arts du spectacle à Paris. Mais c’est bien plus tard et après un bout de carrière dans le théâtre-forum et l’éducation populaire que son chemin croise celui de Rodrigo García et de la performance. Parcours militant L’idée du spectacle part d’une «blague», nous raconte-t-elle, autour du fameux slogan publicitaire qui lie couleur noire et désir pour devenir un conte politique autour des «peaux café». Il prend évidemment ses racines dans son parcours militant, notamment depuis sa participation au documentaire Ouvrir la voix d’Amandine Gay. En 2017, la même année que la sortie du film, Rébecca Chaillon décide de transformer la carte blanche que lui propose le théâtre de la Loge en «carte noire», mettant en place un dispositif bi-frontal où les femmes noires font face au reste du public. Y résonne déjà son texte, inspiré du Cahier d’un retour au pays natal de Césaire et du concept de «biomythographie» développée par la poétesse américaine Audre Lorde, fusion de mythes afro-futuristes, épisodes historiques et paroles intimes. Dans les interstices de ce récit poétique habité par la végétation de la Martinique, son île d’origine, Rébecca Chaillon imagine ensuite des protocoles d’improvisation dans lesquels les autres performeuses pourraient évoquer leur parcours. La metteuse en scène, dont la compagnie ne s’appelle pas «Dans le ventre» pour rien, raffole de récits anecdotiques et de comparaisons entre nourritures et faits politiques : «C’est intéressant d’observer que les produits issus de l’exploitation coloniale, le sucre, le cacao, le café, étaient des produits bruts qu’on voulait sans cesse raffiner, blanchir, rendre moins amer», nous fait-elle remarquer. Pour mieux connaître son équipe, elle demande à chacune de se présenter à partir de leurs plats préférés. «Sur scène, je nomme par exemple le saka-saka [plat à base de feuilles de manioc pilées], explique Olivia Mabounga, une des comédiennes, tout juste sortie de l’école. C’est vrai que les plats congolais me tiennent à cœur et parlent de mon intimité.» Agées de 25 à 40 ans, ces performeuses viennent de France, de Suisse, de Belgique, connaissent Rébecca Chaillon depuis des années ou l’ont rencontrée lors du grand casting qu’elle a organisé. Une cinquantaine de filles s’y étaient présentées. «On voit souvent les mêmes actrices noires sur les plateaux français. J’avais envie d’un grand renouvellement et de ne pas travailler uniquement avec des comédiennes. J’aurai rêvé m’entourer d’artistes du Brésil, du Burkina Faso, mais l’économie du spectacle ne le permettait pas», explique celle qui a constitué une véritable communauté autour de son projet. Discours engagé et taquineries fusent dans une ambiance de franche camaraderie, lorsqu’on les rencontre. Parmi ces artistes, il y a Estelle Borel, circassienne aux cheveux rouges, perdue «dans les Alpes profondes» et qu’on confond systématiquement, nous dit-elle, aux deux autres femmes noires suisses qui officient dans sa discipline «alors qu’on ne se ressemble pas du tout». Voici également Bebe Melkor-Kadior, fakir, cracheuse de feu et travailleuse du sexe, passionnée par les rituels d’épuisement et autrice du manifeste Balance ton corps dans lequel elle développe le concept de «salope heureuse». Mais aussi Fatou Siby, poétesse avec qui Rébecca Chaillon a animé des colos dans un centre social ou encore Ophélie Mac, céramiste performeuse vivant à Bruxelles, «lesbienne d’origine martiniquaise». Pétries de pop culture, certaines égrènent leurs références communes : le magazine Fan 2, MTV, Beyoncé, etc., qui se mélangent, sans distinction, à leurs aspirations esthétiques et aux théories militantes qu’elles lisent. Toutes très engagées, elles ne servent pas pour autant un spectacle sur la révolte clés en main. Et c’est seulement guidé par leur désir insatiable de liberté que l’on traverse les zones troubles de l’hilarité. C’est que Rébecca Chaillon, «esprit bordélique» comme elle se qualifie elle-même, voulait sortir du documentaire, histoire que ces thèmes politiques se transforment sur scène en un chambardement d’images zébrées. Carte noire nommée désir de Rébecca Chaillon, le 16 janvier à Villeneuve-d’Ascq, du 2 au 4 février à Saint-Etienne, les 21 et 22 février à Paris, et en tournée.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 9, 2021 4:58 PM

|

Par Mathilde Blottière dans Télérama 8/12/21 Face aux violences sexistes et sexuelles, comment réagit-on au Conservatoire national supérieur d’art dramatique ? Chacun, dans l’école, a son idée sur la façon de se battre. Quant à sa directrice, Claire Lasne Darcueil, elle n’a pas attendu le séisme #MeToo pour faire évoluer l’établissement. Il fut, il y a quelques décennies encore, une institution patriarcale, blanche et bourgeoise. Les élèves les plus jolies y jouaient les jeunes premières, les autres se partageaient le peu de rôles qui restaient. Cet automne, alors que #MeTooThéâtre fait trembler les planches, le Conservatoire national supérieur d’art dramatique a clairement choisi son camp. Le changement contre le conservatisme. Sur ses murs, on peut lire : « Quel gâchis que tu sois lesbienne », « T’as de l’ambition pour une femme », « C’est trop cucul, c’est féminin »… Des « mots de trop » rassemblés par des étudiantes en écoles d’art. Plus loin, une affiche invite victimes et témoins de violences sexuelles à contacter le numéro vert du ministère de la Culture. Claire Lasne Darcueil, première femme à diriger le Conservatoire depuis sa création, en 1784, n’a pas attendu #MeTooThéâtre pour révolutionner l’école (aujourd’hui CNSAD-PSL, pour Conservatoire national supérieur d’art dramatique - Paris Sciences et Lettres). Dès sa nomination, fin 2013, cet « animal militant » a diversifié les promotions. En termes de couleurs de peau, de classes sociales, de physiques. « À mon arrivée, le Conservatoire n’avait pas de costume féminin au-dessus de la taille 36-38… » En 2018, une charte « égalité femmes-hommes » est rédigée sur la base d’une étude menée au sein de l’école par une ancienne élève, autrice d’une pièce sur les violences faites aux femmes. Le texte acte l’abolition des « emplois », qui indexaient la distribution des rôles au physique des interprètes. « L’autre avancée de cette charte, que tout le monde doit signer, est de permettre aux candidats au concours de s’inscrire en tant que femme, homme, ou non binaire pour ceux qui ne se sentent ni homme, ni femme. » Dès les premiers temps, Claire Lasne Darcueil est frappée par le nombre de comédiennes qui se présentent devant le jury dans la peau de personnages victimes et souffrants. « Je n’en pouvais plus de ce mythe qui veut qu’une bonne actrice soit comme Romy Schneider dans L’important c’est d’aimer : belle, nue et en pleurs. » Surtout, la directrice est d’emblée aux prises avec le fléau des violences et l’omerta qui l’accompagne. D’anciennes élèves lui racontent ce qu’un enseignant leur a fait subir. « Elles voulaient s’assurer que leur agresseur ne remettrait plus les pieds à l’école, tout en me suppliant de ne pas révéler son nom. Elles n’étaient et ne sont toujours pas prêtes à porter plainte ; il faut savoir respecter ce temps des victimes. » Afin de prévenir d’autres agressions, des cellules d’écoute sont mises en place. Des étudiants deviennent « référents égalité et discrimination ». Le personnel et les apprentis comédiens sont formés à reconnaître les situations d’emprise et à mettre des mots sur les délits et crimes sexuels. « Nous voulions créer un endroit bienveillant où la parole circule librement et soit entendue », explique Elliot Marès, responsable des ressources humaines. Imaginer le Conservatoire en sanctuaire serait pourtant une erreur. C’est un lieu en effervescence, un vrai bain à remous, que tous ne considèrent pas comme une « zone sécurisée ». Certains étudiants sont d’autant plus vigilants qu’ils ont parfois subi des violences dans des cours ou des écoles de théâtre privés. Comme Joanna qui, en tant qu’actrice noire, a été victime de racisme. « Dans l’école où j’étais avant, nous étions deux Noires sur cent vingt, mais on arrivait tout de même à nous confondre… » Élève trans non binaire, Olek ne supporte plus qu’on nie son identité, surtout dans un environnement aussi progressiste que le « Cons » : « Tous les jours, des gens m’assignent un genre qui n’est pas le mien et se justifient en disant ne rien comprendre à la transidentité ! Je suis ici pour étudier, pas pour les éduquer ! » Pour ces jeunes gens de première année, très politisés, la lutte est globale. Intersectionnelle. « Toutes les questions de minorité sont hyper importantes pour nous », confirme Walid. Isoler la cause féministe d’autres combats, contre le racisme, pour les droits des trans et des handicapés, n’a aucun sens à leurs yeux. « Ils ont occupé le Théâtre de la Colline en mars pour dénoncer la précarité des intermittents. Ça les a chauffés à blanc. Ils sont très unis et en contact permanent avec les élèves d’autres écoles de théâtre», indique Claire Lasne Darcueil. Unanimement révoltés par les faits dénoncés par #MeTooThéâtre, les étudiants sont plus partagés sur les moyens de lutter contre. Si la question du « consentement au plateau » fait consensus – tous s’accordent à dire qu’il suffirait que les metteurs en scène demandent clairement l’autorisation avant de toucher une partie du corps d’un comédien –, la façon d’assainir la relation entre les profs et les apprentis divise. Le collectif #MeTooThéâtre préconise une charte déontologique pour éviter, notamment, de « banaliser les relations intimes et sexuelles entre enseignants et élèves ». Sylvain, en troisième année, est pour : « Si ça peut rappeler aux profs qu’il n’y aura plus d’impunité, tant mieux ! » Lorsqu’il était au cours Florent, il avait dû prendre ses distances avec un intervenant un peu trop intrusif… Lola, sa camarade de promo, est plus nuancée : « Le théâtre fonctionne par réseaux : certains de mes profs sont devenus des amis et m’ont aidée à m’orienter dans ce métier. » Elle s’inquiète également de voir le répertoire abordé « à travers le seul prisme des préoccupations de [sa] génération. Je suis une enfant de mon époque, elles m’accompagnent tous les jours mais je veux aussi pouvoir pratiquer mon art sans y mettre systématiquement un message politique ». Pour Walid, Olek et Joanna (ce dernier prénom a été changé), réinterroger les classiques est incontournable. Le premier se souvient de tensions autour d’une scène d’Oncle Vania, de Tchekhov. « Astrov embrasse Elena qui lui a pourtant dit non plusieurs fois. Les profs nous dirigeaient comme s’il s’agissait d’une scène romantique alors qu’il aurait fallu représenter la violence d’Astrov ! » Un peu effrayés par la virulence de leurs camarades, des élèves plus réservés et non militants redoutent que positions de principe et convictions politiques ne brident l’imagination artistique, faite de tâtonnements et de ratages. « J’ai joué dans un spectacle qui traite de l’inceste, raconte Sylvain. Avant de trouver comment le représenter, on est passés par des phases où la discussion nous a permis d’avancer. Sans cela, on reste dans le noir. » Et de pointer l’incapacité de certains à tolérer la contradiction. « On marche souvent sur des œufs, confirme Lola. La colère, je la ressens moi aussi. Mais elle ne peut pas être le seul moteur pour faire avancer nos causes. » Claire Lasne Darcueil le sait bien. « En tant qu’actrice de 55 ans, bonne pour la benne donc, j’épouse le jusqu’au-boutisme de certains mais mon rôle de directrice est de veiller à ne pas faire de l’école une chapelle où tout le monde penserait pareil. On doit pouvoir travailler ensemble avec nos désaccords. » Pour apaiser les situations inflammables — une formulation « problématique » lâchée par un enseignant, par exemple —, la directrice joue les médiatrices. Récemment, une promotion a informé la directrice de son refus de travailler avec un intervenant. En cause ? Sa réputation de dragueur. « Comme j’aime énormément cet artiste, j’ai très mal vécu la situation, incitant les élèves à la nuance en leur demandant de hiérarchiser leurs colères. Puis j’ai fini par comprendre, et par décider que le changement passerait par la radicalité. » Une pédagogie vers plus de souplesse Du côté des pédagogues, #MeTooThéâtre est perçu comme une suite logique du #MeToo de 2017. « Je vois la colère de mes élèves à l’aune de ce que j’ai supporté plus jeune, ressent Sandy Ouvrier, professeure d’interprétation. Ça a tendance à me galvaniser. » Comme elle, d’autres enseignants ont fait évoluer leur pédagogie vers plus de souplesse. « Je n’ai pas envie d’imposer des rôles aux élèves, je préfère qu’ils les choisissent », témoigne Xavier Gallais, un autre professeur d’interprétation. Alors qu’il suggérait de travailler sur Macbeth ou Richard III, l’acteur s’est incliné de bonne grâce devant… Mary Stuart. « Filles et garçons s’étaient mis d’accord pour une pièce avec un personnage principal féminin. » L’an dernier, pour la première fois, Sandy Ouvrier a souhaité aborder autrement l’œuvre de Molière : « Non comme un vivier de rôles de femmes et d’hommes mais comme un territoire où chacun, chacune, pouvait s’emparer de tous les personnages. Des filles ont joué Harpagon, un garçon a joué Angélique. Cela a permis un travail passionnant sur les textes ! » Pour Xavier Gallais et Sandy Ouvrier, il ne s’agit plus d’enseigner comment « obéir au désir du metteur en scène ». Mais d’inventer un nouveau statut de l’acteur qui, d’instrument-objet, deviendrait partie prenante de la mise en scène, sujet créateur. Restent des questions : comment aider les élèves à trouver leur personnalité artistique sans faire intrusion dans leur intimité, désarçonner leurs certitudes sans saper leur confiance en eux ? « Toute la difficulté de notre rôle de pédagogue est d’être guide sans s’imposer en maître », résume Xavier Gallais. Un défi que Sandy Ouvrier relève sans crainte. « Il y aura peut-être des moments où je serai moins instinctive, plus attentive aux mots employés. Et alors ? Ça vaut le coup ! Si l’on cherche le bien-être de chaque jeune artiste, l’effet sera bénéfique. En coulisses et sur scène. » Légende photo : Lola, Olek, Sylvain et Walid. “Toutes les questions de minorité sont hyper importantes pour nous », affirme ce dernier. © Jérôme Bonnet pour Télérama Mathilde Blottière / Télérama Dans le même numéro de Télérama : #MeTooThéâtre, la fin de l'omerta Enquête d'Emmanuelle Bouchez Après #MeTooThéâtre, les femmes ont encore du pain sur les planches Enquête de Sophie Rahal

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 25, 2021 5:04 PM

|

Par Cassandre Leray dans Libération le 25 nov. 2021 La ministre de la Culture a annoncé ce jeudi un ensemble de nouvelles mesures visant ce fléau. Anne Monfort, élue au Syndicat des entreprises artistiques et culturelles, souligne auprès de «Libération» l’importance symbolique de cette action gouvernementale mais en pointe aussi les limites. Objectif : taper au portefeuille. Un peu plus d’un mois après le lancement du mouvement #MeTooThéâtre dans la foulée de l’enquête de Libération sur le metteur en scène Michel Didym, Roselyne Bachelot a présenté ce jeudi son plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant. A partir de janvier 2022, le ministère de la Culture conditionnera le versement de ses 272 millions d’euros de subventions à des engagements pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Qu’il s’agisse de structures de théâtre, de musique ou de danse, les mesures à respecter seront les mêmes : se conformer aux obligations du code du travail, créer un dispositif interne de signalements, former les équipes à ces questions et engager une évaluation annuelle des actions. Des annonces positives sur le papier, selon le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), mais qui restent encore insuffisantes. Anne Monfort, élue en charge de l’égalité femmes-hommes et de la diversité de cet organisme, regrette en particulier auprès de Libération l’auto-évaluation attendue des établissements. La syndicaliste appelle également à un travail plus profond sur la parité dans le secteur. Que retenez-vous du plan annoncé par la ministre de la Culture ? D’un point de vue symbolique, ces annonces sont très positives. C’est fort de s’attaquer aux conditions de versement des subventions. Mais pour que cela fonctionne, il faut que ces mesures soient suivies d’effets et que les contraintes soient fortes. Le point le plus important est que la formation sur les violences sexistes et sexuelles soit rendue obligatoire. Au niveau du Syndeac, on a déjà lancé des formations similaires cet été, mais on n’a évidemment pas la force de frappe de la contrainte. C’est important car il y a encore énormément de points juridiques que les directions ne connaissent pas. Par exemple, beaucoup pensent que si une plainte est déposée, il n’est pas possible de mener une enquête interne. Ce qui n’est pas le cas. Il ne faut pas confondre droit du travail et droit pénal. De nombreuses victimes estiment aussi que le dépôt de plainte au commissariat est la seule solution, alors que saisir son employeur est une autre voie possible quand les faits ont lieu dans le cadre du travail. Les structures évalueront elles-mêmes leur respect de ces mesures. Un point qui inquiète le Syndeac… L’auto-évaluation nous alerte. Tous les ans, les structures devront tirer un bilan et mesurer elles-mêmes si elles ont respecté ou non les mesures annoncées. Cela ne nous semble pas être efficace. Pour donner un exemple, la feuille de route ministérielle pour l’égalité adoptée en 2018 prévoit des objectifs de progression chiffrés sur la programmation des femmes artistes. Mais cette mesure n’a pas été mise en œuvre, faute de remontée faites par les structures, car c’est aussi une auto-évaluation. Il faut que cette évaluation annuelle soit objectivée. Bien qu’il existe des structures vertueuses, il y a aussi des personnes en position de pouvoir qui pourraient avoir intérêt à ne pas faire remonter ces données. Le Syndeac a lancé sa propre campagne de comptage et on constate qu’il y a encore du travail. La question de la parité n’est pas abordée dans ce plan. Il s’agit d’un des fers de lance du Syndeac. Qu’en pensez-vous ? La question de l’écosystème sexiste et de la parité n’est pas prise en compte alors que pour moi, c’est lié. On ne peut pas lutter contre les violences sexuelles sans remettre en question un système dans lequel les postes de pouvoir sont majoritairement aux mains d’hommes cisgenres blancs. Il faut aussi mener un travail sur la parité. Les violences sexistes et sexuelles interviennent d’autant plus simplement qu’on est dans un secteur qui ne représente pas la société dans son ensemble. Certes, les femmes dirigent 46 % des centres dramatiques nationaux, mais plutôt ceux qui ont le plus petit budget. On sait aussi que les compagnies dirigées par des femmes disposent seulement de 18 % de l’argent attribué aux compagnies conventionnées, ou que plus on monte dans les instances de reconnaissance, plus les femmes sont absentes… Ce qu’on demande, c’est la parité dans les programmations et dans les moyens de production. Que faire pour renforcer encore la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant ? C’est à la justice de mieux fonctionner. Il y a toujours 76 % de plaintes classées sans suite, et seules 13 % des personnes qui se disent victimes de viol portent plainte. De nombreuses femmes ne portent pas plainte car elles n’ont pas confiance, la majorité des plaintes étant classées sans suite. C’est une question d’omerta, de culture du viol. Par ailleurs, on entend encore trop souvent la parole des victimes être mise en doute. Il faut aussi que notre profession prenne en charge ces affaires et agisse, se moralise. On dit aux victimes de parler alors qu’elles ont la crainte d’être grillées professionnellement, mais on perpétue l’omerta en laissant ces mêmes hommes qu’elles accusent à des postes de pouvoir.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 11, 2021 9:35 AM

|

Par Laurie Moniez dans Le Monde - 11 nov. 2021 Dans une petite salle oppressante, les visages en noir et blanc de centaines de femmes, victimes de violences masculines, recouvrent les murs et plongent le public dans un profond malaise. Les sourires de ces femmes se sont éteints sous les coups des hommes. En France, en 2020, 102 personnes de sexe féminin ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. « Toutes ces femmes victimes de violences, ce sont des faits divers que l’on voit régulièrement aux informations mais, finalement, après, on tourne la page ». Ce constat a conduit Àlex Rigola, metteur en scène barcelonais et directeur de la compagnie Heartbreak Hotel, à décider de créer un « choc suffisamment fort pour garder tout cela en tête et aider les gens à changer les choses ». Créée en 2018, son installation immersive de théâtre documentaire construit autour des violences machistes est tristement universelle. Présenté pour la première fois en France, à Lille, depuis le 8 novembre, Macho Man s’étale sur onze espaces dans lesquels des groupes de six spectateurs déambulent. Casque sur les oreilles, ils sont guidés par la voix d’une femme ayant subi des violences du fait de son genre. Dans l’une des salles, les témoignages successifs permettent d’entendre et comprendre le schéma de l’emprise. « On est comme un puzzle qu’on a mis en pièces », confie cette victime. Restitution d’interrogatoire La reconstitution d’un parloir contraint les visiteurs à se dévoiler face aux violences machistes présentes dans les cercles conjugaux ou familiaux. Les sphères judiciaire et policière ne sont pas épargnées, notamment à travers la restitution de l’interrogatoire de la jeune femme victime d’un viol lors des fêtes populaires de la San Fermin, en 2016. Dans un premier procès, la qualification de « viol » n’avait pas été retenue contre les cinq hommes qui se surnommaient eux-mêmes « la meute ». L’affaire avait ému l’Espagne et provoqué une grève générale féministe sans précédent. « Macho Man est un miroir qui permet d’aborder le sujet des féminicides encore tellement tabou, estime Maria-Carmela Mini, la directrice artistique de Latitudes Contemporaines, bureau de production de la scène contemporaine internationale à l’origine de la programmation de Macho Man dans les Hauts-de-France. Quand je l’ai découvert à Valence, c’était pour moi la première fois que je voyais un spectacle qui traitait ce sujet de société de manière aussi impactant, sans être dans le jugement ou le dogmatisme ». A travers ce voyage expérimental à la croisée des arts de la scène, des arts plastiques, de la psychologie et de la documentation, Àlex Rigola a voulu sensibiliser à un sujet qui touche une femme sur trois. Et donc des millions de familles. Dans le coin d’un jardin reconstitué, une petite cabane en bois plonge les spectateurs dans une ambiance plus intime encore. C’est là qu’ils sont invités à se saisir de carnets de dessins d’enfants traduisant l’horreur des violences faites au sein des familles. « On joue avec le curseur des émotions pour que les gens puissent se demander « qu’est-ce que je peux faire pour changer la situation ? » », insiste Àlex Rigola. Lire aussi Féminicides : en 2020, près d’une victime sur cinq avait porté plainte A la fin de la déambulation, un espace ressources a été aménagé pour permettre de discuter avec des professionnels, psychologues ou associations. Et digérer la dernière et onzième installation qui diffuse un extrait du jeu vidéo GTA V (Grand Theft Auto) dans lequel les joueurs sont invités, après un acte sexuel avec une prostituée, à la tuer en la frappant à mort afin qu’ils puissent récupérer leur argent. Glaçant. Macho Man, jusqu’au 13 novembre au Grand Sud à Lille. Puis à Arras du 17 au 22 novembre. Laurie Moniez(Lille, correspondante)

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 27, 2023 1:07 PM

|

par Ève Beauvallet dans Libération, le 27 juillet 2023 Ironisant sur les stéréotypes racistes accolés aux femmes noires dans la société contemporaine, accueilli en triomphe dans le festival in, le spectacle «Carte noire nommée désir» a suscité les réactions agressives, verbales et physiques, de certains spectateurs. Pendant ce temps, la fachosphère fustige une oeuvre qu’elle n’a pas vue. Ces derniers jours, au Festival in d’Avignon, des spectateurs ont crié leur mécontentement pendant une pièce accueillie comme un chef-d’œuvre par une partie de la presse et du public. L’un d’eux a même frappé une comédienne sur la main. Une routine déplorable mais une routine, penserait-on a priori, celle du monde tumultueux du spectacle vivant qui en a vu bien d’autres en matière d’«interaction» violente et anti-démocratique entre scène et salle : un homme montant sur le plateau pour tordre le doigt de la chorégraphe Maguy Marin, un autre criant «Mange ton caca !» au metteur en scène Johan Simons… Sauf que la pièce en question, ici, s’intitule Carte noire nommée désir, qu’elle est interprétée par huit artistes afro-descendantes devant un public majoritairement blanc, et qu’elle revisite pendant 2h40 les clichés les plus lourds liés aux représentations de la femme noire dans la société française contemporaine, notamment son hypersexualisation. Dès lors, plus de «routine» du spectacle vivant derrière ces violences mais plutôt une routine sociétale, celle des «agressions racistes», ont déduit plusieurs spectateurs, manifestant depuis leur émotion sur les réseaux sociaux. L’équipe du Festival d’Avignon caractérisait de la même façon les événements lundi, par communiqué : «Les interprètes font face lors des représentations mais aussi dans les rues à des agressions verbales et physiques à caractère raciste.» Le directeur de l’événement Tiago Rodrigues a fermement condamné ces comportements en conférence de presse : «Au Festival d’Avignon, nous ne trouvons pas seulement cela inacceptable mais nous combattons [ces comportements].» Ni l’équipe du festival ni l’équipe artistique de la pièce n’ont souhaité décrire et commenter les faits auprès de Libération. Contre-offensive en salle Les tensions ont commencé dès la première représentation à Avignon, jeudi 20 juillet. Lorsque les spectateurs de Carte noire nommée désir entrent en salle, ils découvrent un gradin pour les blancs, un gradin pour les noires. A nous, une hôtesse d’accueil indique le gradin habituel, à ces afro-descendantes et métisses visibles elle indique à voix basse qu’elles peuvent, si elles le souhaitent, s’installer sur ces banquettes en fond de scène, face aux autres spectateurs, devenant ainsi le décor vivant d’un spectacle qui ambitionne justement de parler de «ça» : la ségrégation quotidienne plus ou moins larvée dans une société qui croit en être totalement débarrassée. Certaines spectatrices noires jouent le jeu, d’autres le refusent. On en verra une quitter la salle au milieu de la pièce. Faut-il vraiment le préciser ? Le geste relève évidemment, à l’image de l’ensemble du spectacle, de la mise en scène purement sarcastique. Libre à chacun de la trouver plus ou moins corrosive ou plus ou moins inspirée, mais quiconque aurait un problème idéologique majeur avec cet «humour noir» et le discours qu’il sert ici est invité, via une annonce diffusée pendant la durée de l’installation du public, à en discuter paisiblement avec l’équipe autour d’un verre à l’issue de la représentation. Un homme criera pourtant au «déni de démocratie» pendant la représentation du 21 juillet, rapporte le site Sceneweb. Le 20, date où nous étions, et alors que Rebecca Chaillon frotte interminablement le plateau pour le rendre plus blanc que blanc, un autre spectateur s’écrie : «Il y a une éthique au théâtre ! A Avignon, on dit ce qu’on pense !» La contre-offensive, massive, fuse immédiatement en salle, en chœur : «Ta gueule.» Stéréotype de la «nounou noire» Plus tard, les interprètes parodient un jeu télévisé participatif type Questions pour un champion avec ici l’équipe «ménage», là l’équipe «cantine». Soudain, une interprète s’élance dans les gradins pour dérober les sacs et objets des «blancs», évidemment sans leur consentement, puisqu’il s’agit d’un grand jeu de colonisation inversée, a-t-elle expliqué, les «pillés» en verront bientôt les bénéfices ! Un homme rechigne à laisser ses lunettes. «Il y a de la résistance, je vois !» crie-t-elle au public, toujours dans son personnage. La même comédienne recevra le lendemain une claque sur la main après qu’un spectateur, «âgé d’une soixantaine d’années», a refusé à plusieurs reprises de laisser son sac, rapporte encore le site Sceneweb : «L’une des comédiennes s’exclame alors : «Voilà on peut frapper une actrice pendant un spectacle et partir tranquillement, c’est ce qu’on appelle le privilège blanc».» L’équipe artistique a finalement choisi de couper cette scène interactive pour la remplacer par la lecture d’un texte. Les dates restantes ont été encadrées par un vigile. Toutes sont accueillies par une standing ovation d’une majeure partie du public. Un attaché de presse présent dans la salle lors de cette frappe s’est désolé sur son compte Facebook de n’être pas intervenu pour empêcher le mauvais joueur de quitter la salle et s’en est excusé auprès de la compagnie. Une artiste belge lui répond qu’ « à Bruxelles, ce spectateur se serait fait pisser dans la bouche. » Un autre témoin des faits déplore «la réaction très agressive (de ce) spectateur, agacé par la séquence de simulation de sac volé ou par trop de vérités ?. Réaction venue signifier exactement ce qui était démontré sur scène !» Quoi donc? Un racisme flagrant? Sur Sceneweb, un commentateur peine à comprendre le lien logique: « N’est ce pas un spectateur simplement agacé que l’on s’empare de son sac et qui a réagi un peu trop fermement ? Quel rapport avec la » race » ( sic)? » Pour l’heure, Rébecca Chaillon a préféré parler, sur sa page Facebook, de «violentes réactions», manifestant aussi son émotion d’avoir découvert une grande pancarte de soutien devant le théâtre : «Tous les messages, partages sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les débats menés avec l’entourage, les groupes, le soutien du festival… Comment dire ? Ça fout la chiale de sentir que certain·e·s sont là, nous entendent, nous accompagnent. Merci !» Les marques de solidarité du milieu culturel pleuvent depuis, notamment de la part de l’équipe du théâtre de l’Odéon à Paris qui doit accueillir la pièce à l’automne. Mais pendant ce temps, un autre public aux valeurs bien plus lisibles que celui d’Avignon s’est réveillé : la fachosphère bien sûr, qui n’a pas cru bon d’assister à ce spectacle «wokiste» et «financé par nos impôts» pour interpréter, avec une littéralité confondante, les images et extraits qui circulent sur le Web. Eric Zemmour s’est évidemment fendu d’un tweet, jeudi 27 juillet, pour se scandaliser de ce «racisme anti-blanc y compris au sein du public qu’on sépare entre femmes noires d’un côté mises en majesté, et le reste du public, blanc, auquel on fait vivre un petit apartheid». Comme si cette scène en forme de pied-de-nez relevait d’un rêve de société. Pire, l’homme politique y tient la preuve que les afro-descendants veulent «génocider les blancs, à commencer par les bébés». La preuve ? La photo du spectacle sur laquelle une comédienne noire embroche des bébés en plastique blanc. Dans Carte noire nommée désir, une comédienne incarne, le temps d’un tableau, le stéréotype de la «nounou noire» employée par les riches blancs et embroche des poupons en plastique (des blancs et des noirs). Faut-il encore le préciser ? Rien n’indique que cette scène relève d’un projet de société. C’est une mise en scène bouffonne, évidemment, des cauchemars racistes de certains blancs, qu’on pensait dater d’il y a cent ans. Tout cela, Eric Zemmour le sait bien. Mais dans la guerre culturelle d’aujourd’hui, tout est affaire de récupération. Eve Beauvallet / Libération Mis à jour le 27 juillet 2023 à 18h56 après le tweet d’Eric Zemmour Légende photo : Dans une scène bouffonne, une comédienne incarne le stéréotype de la «nounou noire» et embroche des poupons blancs en plastique. (Christophe Raynaud de Lage/Christophe Raynaud de Lage)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2023 4:41 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 21 juillet 2023 La metteuse en scène et performeuse déconstruit la représentation de la femme noire dans un spectacle performatif et magistral. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/07/21/au-festival-d-avignon-rebecca-chaillon-penetre-l-inconscient-colonial_6182956_3246.html

Nouveau triomphe à Avignon : après Bintou Dembélé et Milo Rau, c’est la metteuse en scène et performeuse Rébecca Chaillon qui a mis toute la salle debout, jeudi 20 juillet au soir. Le public a semblé ne plus jamais vouloir s’arrêter d’applaudir, à l’issue de la première avignonnaise de Carte noire nommée désir. Cet accueil est venu saluer un spectacle impressionnant, et qui fera date, dans sa manière d’inscrire la pensée décoloniale dans une histoire du théâtre et de la performance, avec une intelligence magistrale, un humour dévastateur et un engagement du corps phénoménal. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Rébecca Chaillon jette son corps dans la bataille, de même que celui de ses performeuses, dans ce spectacle qui déconstruit, au fil de quelque trois heures, les représentations de la femme noire, et ce qu’elles révèlent de l’inconscient colonial français. Un spectacle qui commence avant de commencer, par l’annonce faite par des haut-parleurs : les femmes noires assistant à la représentation sont invitées à se regrouper dans un autre espace que celui du reste du public. Elles seront une vingtaine, installées sur des canapés de l’autre côté du plateau, et nous faisant face. En séparant ainsi les spectateurs en fonction de leur couleur de peau et de leur genre, en assignant à sa place le public « blanc », bien obligé de constater sa troublante homogénéité, en inversant les termes de la discrimination, Rébecca Chaillon n’en est qu’à son premier coup d’éclat, dans ce spectacle qui va en aligner bien d’autres. Tresse politique Et c’est elle que l’on découvre d’abord, en train d’astiquer le sol blanc de son plateau, encore et encore, dans une première performance stupéfiante, qui la voit mener cette tâche comme si sa vie en dépendait, enlever ton tee-shirt, son pantalon puis sa culotte pour frotter et frotter encore, et finir par dédier tout son corps ample, superbe et noir à la mission de rendre toujours plus pure cette surface déjà immaculée. Avant qu’une de ses compagnes, enfin, ne l’arrête, au bout de longues minutes où s’éprouvent en direct la dépense et le combat. S’ouvre alors une autre scène, magnifique, où ce corps malmené, instrumentalisé, va être réparé et bichonné. Les longs cheveux de Rébecca Chaillon, cachés sous la charlotte, sont libérés et dépliés, mèches noires et blondes mélangées. Ils vont être nattés avec des cordes elles-mêmes noires et blondes, pour finir par former une énorme tresse, si lourde à porter qu’elle devra être posée sur un portant métallique. Les cheveux des femmes, et singulièrement des femmes noires, sont un sujet éminemment politique, et cette tresse est le motif central de Carte noire nommée désir. Elle finira par être reliée à de nombreuses autres qui formeront un nid, mais qui, selon l’éclairage, peuvent aussi prendre l’apparence de chaînes. La scène se passe dans un salon de coiffure où, comme il se doit, on lit des magazines féminins : en l’occurrence Amina, dédié aux femmes antillaises et africaines, avec ses petites annonces sentimentales. Un vrai régal pour Rébecca Chaillon et ses partenaires, qui s’en donnent à cœur joie avec ces textes qui alignent comme à la parade tous les clichés qui collent à la peau de la femme noire. Cette chasse à la « perle noire », ces fantasmes de tigresses ou de gazelles, mais aussi les demandes des femmes, en recherche d’un homme blanc âgé et protecteur, feraient sourire, s’ils ne recouvraient la réalité affligeante d’un racisme qui s’infiltre au cœur le plus intime de l’amour et du désir. Ainsi va ce spectacle, qui subvertit tous les stéréotypes attachés à la femme noire – outre la femme de ménage, la nounou, la danseuse animalisée et sexualisée, la chanteuse, la racaille de banlieue… – et déploie les scènes les plus insensées, à l’image de ce banquet scatologique en forme de rituel défoulatoire et libératoire. Les huit femmes s’y livrent à un dynamitage en règle de toutes les représentations associant le noir et le marron aux excréments ou plus exactement – le mot est important – au caca. Avec une furie lacanienne et explosive, elles font éclater l’absurdité de ces associations, de ces inconscients structurés comme un langage où du caca on glisse au café et au cacao, qui ont été des matières premières au cœur de l’exploitation coloniale, mais sont aussi des mots employés pour définir des couleurs de peau. La chanson Couleur café, de Gainsbourg, en prend pour son grade au passage. Puissance créatrice inépuisable Une autre des scènes cultes de ce Carte noire est une parodie du jeu télévisé « Questions pour un champion », où il va s’agir, à partir de quelques mots, d’identifier un certain nombre de situations ou de personnages encapsulés dans cette construction du Noir. Rébecca Chaillon fait monter la folie théâtrale jusqu’à une forme de chaos (très maîtrisé) où certains spectateurs – dont nous fûmes – se voient dépouiller de leur sac à main (restitués à la fin de la représentation), alors que les participants au jeu sont en train de deviner le mot colonisation. Encore n’est-ce là qu’une partie des mille et une actions, images, idées, idées-images, que Rébecca Chaillon sort de son chapeau avec une puissance créatrice qui semble inépuisable. Il y a un côté Alice au pays des merveilles grotesque, queer et surréaliste dans cette Carte noire qui adresse un vrai bras d’honneur à ce monde où les femmes n’ont jamais la couleur, le poids ou la taille imposés par le modèle dominant – un monde qui a érigé ses fantasmes de blancheur, de pureté et de légèreté comme un absolu permettant d’asservir une bonne partie de l’humanité. En tissant cette dialectique du noir et du blanc de toutes les manières possibles, Rébecca Chaillon renvoie un miroir aussi drôle qu’impitoyable à ce monde-là, tel qu’il s’est construit sur cette binarité. Performeuse exceptionnelle, qui semble capable de tout oser, elle ne mange pourtant pas toute la lumière. Elle est accompagnée par sept artistes à la présence éclatante, qui toutes sont des personnalités fortes, aux parcours de vie peu ordinaires : Estelle Borel, Aurore Déon, Maëva Husband, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Davide-Christelle Sanvee et Fatou Siby. Le plus beau est sans doute la manière dont, après cette traversée ravageuse, elle ramène de la beauté, de la douceur et une sororité qui forme l’étoffe même du spectacle. Alors que se tisse le fameux nid protecteur, l’action, la provocation et la performance laissent la place au texte, sorte de long poème-essai qui s’inscrit dans la filiation d’Aimé Césaire et de la poétesse américaine Audre Lorde, et où la Chaillon revendique sa « pensée blanche et noire, tressée ». Elle apparaît alors, irradiant de force tranquille sous son énorme tresse dressée comme un tronc d’arbre vers le ciel, nue toujours – elle n’a pas cessé de l’être, ou presque, tout au long du spectacle. Souveraine comme une idole. Carte noire nommée désir, de et par Rébecca Chaillon. Gymnase du lycée Aubanel, à Avignon, jusqu’au 25 juillet (complet). Puis à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, du 28 novembre au 17 décembre, au Havre et à Malakoff. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / Le Monde « Carte noire nommée désir », de Rébecca Chaillon, au Festival d’Avignon en juillet 2023. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 16, 2023 10:55 AM

|

Tribune publiée dans Libération le 16 mai 2023 En déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le festival démontre que les violences dans les milieux de création peuvent s’exercer en toute impunité. Plus d’une centaine d’actrices et acteurs saluent la décision d’Adèle Haenel d’arrêter le cinéma et ne veulent plus se taire. L'actrice Adèle Haenel lors d'une action dénonçant le sexisme dans le monde du théâtre, lors de la Nuit des molières, le 30 mai 2022, à Paris. (Karim Daher/Hans Lucas) par Un collectif d'actrices et d'acteurs publié aujourd'hui à 13h15 Le cinéma français a intégré un système dysfonctionnel qui broie et anéantit. Nous le savons depuis longtemps, nous en sommes les victimes et les témoins quotidiens. C’est parce que nous aimons passionnément notre métier que nous prenons la parole aujourd’hui. Nous subissons bien trop souvent des agressions sexuelles, du harcèlement moral et du racisme au sein même de nos lieux de travail. Lorsque nous avons le courage de parler ou demander de l’aide nous nous entendons trop souvent dire : «Tais-toi s’il te plaît, pour la vie du film.» Il arrive même que des producteur·ices soient prêt·es à acheter notre silence. Ces formes de violences font partie de notre quotidien, on a même tenté de nous faire croire que cela faisait partie du métier. Il est temps que cela change, et cela ne peut se faire que si nous sommes entendues aux plus hautes places du pouvoir du cinéma français. Nous ne pouvons pas dire que ce soit le cas pour l’instant. La peur comme verrou Nous sommes profondément indigné·es et refusons de garder le silence face aux positionnements politiques affichés par le Festival de Cannes. Nous refusons d’être associées aux décisions prises ces dernières semaines. En déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le festival envoie le message que dans notre pays nous pouvons continuer d’exercer des violences en toute impunité, que la violence est acceptable dans les lieux de création. Il est temps que le cinéma français cesse d’apporter son soutien aux personnes qui abusent de leurs positions de pouvoir. Evidemment, la place que l’on offre aux personnes qui abusent, harcèlent, violentent, sur le tapis rouge de ce festival ne vient pas de nulle part. C’est symptomatique d’un système global mis en place depuis des générations. C’est un système basé sur les principes de domination et de silenciation. La silenciation de toutes celles et ceux qui travaillent dans le milieu du cinéma et qui n’osent prendre la parole par peur des impacts sur leur carrière, leurs productions, leurs postes. Cette peur est un verrou puissant. Faire entendre une autre voix Nous voulons faire entendre une autre voix, celles de femmes et d’hommes qui soutiennent les techniciens et techniciennes, les acteurs et les actrices qui dénoncent les violences, les journalistes qui publient ces enquêtes. Nous connaissons le milieu du cinéma, nous vous croyons, nous ne voulons plus nous taire, nous vous soutenons. Adèle Haenel a récemment rappelé qu’elle a «décidé de politiser son arrêt du cinéma». C’est une décision que nous comprenons et soutenons. Nous ne pouvons que déplorer le fait que ce milieu soit toxique au point de vouloir le quitter totalement. Nous profitons de cette tribune pour dire avec elle : «la HONTE». Nous savons qu’une autre façon de fonctionner est possible, que les avancées qu’apportent un mouvement comme celui de #MeToo offrent la perspective d’un monde dans lequel nous pourrons enfin tous et toutes travailler sans peur et offrir des films qui porteront l’enthousiasme d’une génération qui refuse les rapports de domination. Notre voix ne fait que naître. Les 123 signataires : Ariane Labed, Clotilde Hesme, Louise Chevillotte, Daphné Patakia, Megan Northam, Mara Taquin, Luna Ribeiro, Luana Duchemin, Maud Wyler, Alma Jodorowsky, Noée Abita, Ji-Min Park, Louise Orry Diquero, Julia Faure, Marie Denarnaud, Felix Maritaud, Solène Rigot, Bastien Bouillon, Anthony Bajon, Florence Loiret Caille, Maximilien Seweryn, Liv Henneguier, Estelle Meyer, Olivia Ross, Jérémie Renier, Caroline Ducey, Valerie Crouzet, Judith Davis, Alice Issaz, Muriel Combeau, Guslagie Malanda, Valentine Cadic, Bérénice Coudy, Christine Citti, Corentin Fila, Nejma Ben Armor, Emmanuel Noblet, Nahuel Perez Biscayart, Alice de Lencquesaing, Camille Chamoux, Lola Bessis, Agathe Bonitzer, Clément Métayer, Timothée Robart, Swann Arlaud, Anna Mouglalis, Marie Papillon, Pauline Etienne, Julie Gayet, Romane Bohringer, Jonathan Couzinié, Camille Claris, Eurydice El-Etr, Manda Touré, Stanley Weber, Galatéa Bellugi, Alba Gaïa Bellugi, Vahina Giocante, Clara Ponsot, Sabrina Seyvecou, Louise Coldefy, Lina El Arabi, Constance Rousseau, Adeline Moreau, Caroline Proust, Marianne Denicourt, Assa Sylla, Victor Bonnel, Leo Chalié, Finnegan Oldfield, Arnaud Valois, Géraldine Nakache, Laika Blanc Francard, Dimitri Doré, Sigrid Bouaziz, Bérangère Mc Neese, Arthur Choisnet, Eliam Mohammad, Matthieu Rano, Marie Colomb, Tobias Nuytten, Matthieu Lucci, Melvin Boomer, Tracy Gotoas, Anne Benoit, Laura Sepul, Karina Testa, Félix Kyssyl, Manuel Severi, Fantine Harduin, Zita Hanrot, Lilith Grasmug, Axel Auriant, Léna Garrel, Makita Samba, Grace Seri, Sophie Cattani, Naidra Ayadi, Stéphanie Cléau, Zinedine Soualem, Jonas Bachan, Victoire Du Bois, Jenna Thiam, Massimo Riggi, Gerard Watkins, Ophélie Bau, Naëlle Dariya, Melissa Guers, Anne Azoulay, Laure Calamy, Clémentine Poidatz, Ornella Fleury, Adama Diop, Annabelle Lengronne, Laurence Cordier, Claire Dumas, Sophie Duez, Delia Espinat Dief, Giorgia Sinicorni, Lola Naymark, Agathe Drone, Lena Paugam, Ava Baya. Pour signer la pétition c’est ici Vous souhaitez publier une tribune dans Libération ? Pour connaître nos conseils et la marche à suivre, ainsi que l’adresse à laquelle nous envoyer vos propositions, rendez-vous dans la section «Proposer une tribune» en bas de cette page.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2023 4:47 AM

|

Par Laurent Carpentier et Aureliano Tonet dans Le Monde - 26/02/23

Accusées de sexisme ou de postcolonialisme, dans les écoles d’art, de cinéma et de théâtre, les icônes d’hier sont aujourd’hui « déconstruites » et la parole des enseignants est remise en question.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/26/quand-les-etudiants-deboulonnent-godard-koltes-ou-tchekhov_6163345_3246.html