Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Bernadette Cassel

February 14, 2:06 PM

|

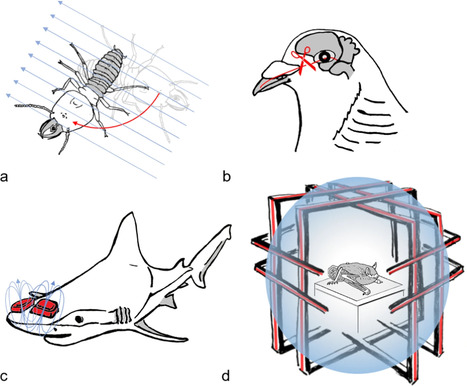

Un masque, un peu de parfum et le tour est joué. Des larves de mouche ont trouvé le stratagème parfait pour être nourries par des termites sans être débusquées. C’est la découverte fortuite d’une équipe internationale. Publié le 13 février 2025 à 16h35, mis à jour le 14 février 2025 à 11h52 ------ NDÉ L'étude Image : Graphical abstract

|

Scooped by

Bernadette Cassel

August 28, 2024 1:22 PM

|

Grâce à la biologie structurale, des chercheurs tchèques ont enfin levé le voile sur les mécanismes qui permettent aux termites kamikazes de mériter leur surnom. Par Antoine Gautherie le 28 août 2024 à 8h32 Image : Le "sac à dos" bleu porté par ces termites est en fait un détonateur qui permet à l'insecte d'exploser pour recouvrir un assaillant d'une substance toxique. Crédit : Dr. Aleš Buček ------ via IOCB Prague sur X, 27.08.2024 https://x.com/IOCBPrague/status/1828344758780989591 Traduction L'espèce de termite Neocapritermes taracua a développé un mécanisme de défense particulier, sans équivalent dans le monde des insectes. Les termites ouvriers y jouent un rôle clé. Au cours de leur vie, ils accumulent progressivement une enzyme particulière, la laccase bleue BP76, dans des poches spéciales situées sur leur dos. Lorsque leur colonie se trouve en danger, les individus plus âgés déchirent ce « sac à dos ». L'enzyme est alors presque immédiatement mélangée à une autre substance stockée dans le corps du termite, jusqu'alors relativement inoffensive, créant un liquide collant contenant des benzoquinones hautement toxiques. Bien que cela tue le termite kamikaze lui-même, cela immobilise ou tue également l'attaquant. ------ Précédemment → Un termite-kamikaze se fait exploser au combat

https://www.lemonde.fr/passeurdesciences/article/2012/07/29/un-termite-kamikaze-se-fait-exploser-au-combat_5986256_5470970.html Pierre Barthélémy Publié le 29 juillet 2012

|

Scooped by

Bernadette Cassel

June 14, 2024 1:55 PM

|

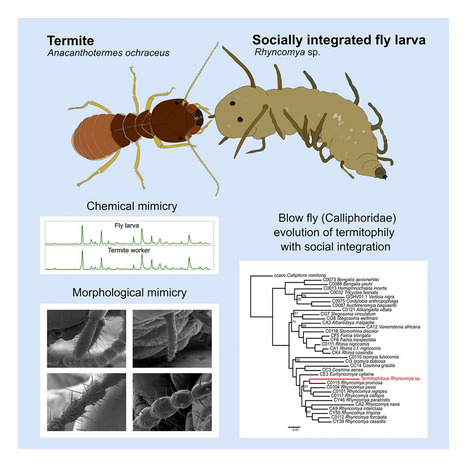

"Monitoring Social Insect Activity with Minimal Human Supervision" CVPR 2024 Open Access Repository Tarun Sharma, Julian M. Wagner, Sara Beery, William B. Dickson, Michael H. Dickinson, Joseph Parker ; Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2024, pp. 1244-1253 ------ NDÉ Traduction Le suivi du comportement des animaux et de leur dynamique de groupe dans la nature offre un aperçu crucial des réseaux écologiques délicats qui composent la diversité de la faune et de la flore. "La "fourmi arboricole veloutée" (Liometopum occidentale) est une espèce de fourmi écologiquement dominante que l'on trouve dans le sud-ouest de l'Amérique du Nord ; sa vaste activité de recherche de nourriture façonne les communautés forestières et ses nids sont un point chaud de la biodiversité pour une multitude d'invertébrés symbiotiques (myrmécophiles). Malgré leur rôle vital dans l'écosystème, leur activité est peu étudiée. Dans ce travail, nous développons un piège-caméra multi-capteurs appelé "Ethocam" pour capturer les schémas comportementaux des fourmis sur le terrain et nous combinons cette technologie avec une approche de vision par ordinateur pour suivre l'activité de la colonie sans la perturber. Nous présentons un système performant de comptage des fourmis construit avec un minimum de marquage humain. Nous montrons que l'activité de L. occidentale diminue rapidement au cours de la matinée et nous étudions l'effet des conditions environnementales sur le comptage des fourmis. Nous rapportons également les interactions des fourmis avec d'autres invertébrés dans les données de nos pièges photographiques. L'ensemble de ces résultats démontre le potentiel de notre système à capturer le comportement de Liometopum occidentale ainsi que ses associations complexes avec diverses espèces locales, y compris les symbiotes, potentiellement à l'échelle du paysage. Notre étude fournit une preuve de concept pour la promesse d'une surveillance à distance et à faible coût des populations d'insectes sociaux. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) ------ via Dr Fevziye Hasan sur X, 13.06.2024 "Technological advances are truly inspiring, I spent many hours manually tagging ants/termites from video footage. This will reveal a lot about ecosystem functioning"

https://x.com/Pselaphinae/status/1801017156655583427/photo/1

[Image] (A). Ethocam setup with various components annotated. (B). Ethocam inside waterproof enclosure attached to custom made 80-20 rail setup for imaging ant nest. (C). Ethocam positioned to be approximately 10 cm away from the surface of the nest. (D-F). Schematic of our machine vision pipeline. (D) Raw data collected from an ant nest was run through Faster R-CNN for detection. (E) The resulting detections were passed through a tracker (F) to generate ant trajectories. (G) Overlaid ant trajectories over the course of 2 minute videos at different time points obtained by our ant tracker (modified SORT) shows ant activity. (H) Examples of three other arthropods captured in raw camera trap footage illustrating ant nests as a biodiversity hub.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

January 28, 2024 12:24 PM

|

CHRONIQUE. Après des raids contre les termites, les fourmis « Megaponera analis » trient leurs congénères infectées et les soignent avec des antibiotiques. Publié le 21 janvier 2024 Nathaniel Herzberg

|

Scooped by

Bernadette Cassel

December 4, 2023 2:16 PM

|

Contrairement à ce qui se passe chez d’autres insectes sociaux (abeilles, termites, fourmis), chez qui la division du travail est stricte, les ouvrières bourdons peuvent se transformer en reines et fonder de nouvelles colonies. Une solution de sauvegarde. Surprise ! Chez les bourdons, la reproduction est aussi l’affaire des ouvrières Par Marie-Cécilia Duvernoy larecherche.fr, 15.11.2023 "Imaginez une ville divisée entre travailleurs et reproducteurs. Une caste dédiée intégralement à l’amélioration de la cité, sa défense, son alimentation, et une caste reproductrice dont le seul rôle est de convoler pour ensuite créer une autre cité plus loin. Certains d’entre vous auront peut-être reconnu le fonctionnement de ce que les scientifiques appellent les « insectes sociaux »." (...) Extraits Les scientifiques ont observé que si une ouvrière est isolée de sa colonie, et plus spécifiquement de la reine, pendant plusieurs jours d’affilée, elle finira par s’accoupler avec un mâle, et pourra éventuellement se mettre à produire sa propre colonie. «Une colonie plus petite que celles produites par une reine, nuance Jilian Li, mais une colonie qui, à son tour, produira des reines.» Une solution de sauvegarde, en somme, qui a déjà été observée chez quelques espèces de fourmis." via Dictionnaire amoureux des fourmis d'Alain Lenoir ------- NDÉ L'étude [Image] Mating experiment and size comparison of mated workers and queens a A B. terrestris worker (left) and queen (right) mating with males. b Isolation from the colony environment for seven days post-eclosion enabled worker mating: prior to mating trials at day seven, Bt-W = each B. terrestris callow worker was kept in one box (N = 90); Bt-Q = one B. terrestris gyne tagged as a callow was randomly selected from each colony (N = 99); Bt-WC = one B. terrestris worker tagged as a callow and returned to the colony was randomly selected from each colony (N = 90); Bl-W = B. lantschouensis callow workers were kept in a single box (N = 45); Bl-WC = one B. lantschouensis worker tagged as a callow and returned to the colony was randomly selected from each colony (N = 45); Bi-W = B. ignitus callow workers were kept in individual boxes for seven days (N = 45); and Bi-WC = one B. ignitus worker tagged as a callow and returned to the colony was randomly selected from each colony (N = 45). c B. terrestris worker age influences mating success (days 3–10, N = 90, 128, 96, 90, 96, 92, 89, 91, respectively). d Physical contact with queens inhibits B. terrestris worker mating: Queen-contactable workers = each callow kept in a box with an egg-laying queen, enabling physical contact; Queen-separated workers = physical contact prevented by a metal mesh (ϕ 1 mm); Isolated workers = callows kept individually. e Worker presence inhibits mating ability: Bt-W1 = three callows collected on the same day kept in one box; Bt-W2 = one callow kept with two tagged additional callows, repeatedly replaced by new callows every 24 h; Bt-W3 = each callow kept with two tagged egg-laying workers; and Bt-WC = each callow kept alone. f Larval feeding behavior inhibits the mating ability of workers: Larval exposure = each callow kept with three larvae in one box; and Solitary = each callow kept alone. g Time spent in a social environment post–eclosion influences mating success. Data in b and f were analyzed using Fisher’s test. Data in d, e and g were analyzed using G-tests. All mating experiments were repeated three times, and as patterns were consistent, data were combined for analysis.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

July 17, 2023 1:51 PM

|

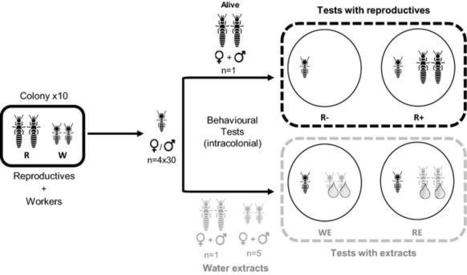

Proteins are known to be social interaction signals in many species in the animal kingdom. Common mediators in mammals and aquatic species, they have seldom been identified as such in insects' behaviors. Yet, they could represent an important component to support social signals in social insects, as the numerous physical contacts between individuals would tend to favor the use of contact compounds in their interactions. However, their role in social interactions is largely unexplored: are they rare or simply underestimated? Fanny Ruhland et al. Reproductives signature revealed by protein profiling and behavioral bioassays in termite | Scientific Reports, 01.05.2023 "In this preliminary study, we show that, in the termite Reticulitermes flavipes, polar extracts from reproductives trigger body-shaking of workers (a vibratory behavior involved in reproductives recognition) while extracts from workers do not. Molecular profiling of these cuticular extracts using MALDI-TOF mass spectrometry reveals higher protein diversity in reproductives than in workers and a sex-specific composition exclusive to reproductives. While the effects observed with extracts are not as strong as with live termites, these results open up the intriguing possibility that social signaling may not be limited to cuticular hydrocarbons or other non-polar, volatile chemicals as classically accepted. Our results suggest that polar compounds, in particular some of the Cuticular Protein Compounds (CPCs) shown here by MALDI to be specific to reproductives, could play a significant role in insect societies. While this study is preliminary and further comprehensive molecular characterization is needed to correlate the body-shaking triggering effects with a given set of polar compounds, this exploratory study opens new perspectives for understanding the role of polar compounds such as proteins in caste discrimination, fertility signaling, or interspecific insect communication." [Image] Experimental micro-nests ------- NDÉ Les reproducteurs ont plus de protéines différentes que les ouvriers et une composition spécifique. Ces résultats préliminaires montrent que la communication n'est pas limitée aux hydrocarbures (Ruhland et al 2023). Interesting.

- Ruhland, F., G. Gabant, T. Toussaint, M. Nemcic, M. Cadène and C. Lucas (2023). Reproductives signature revealed by protein profiling and behavioral bioassays in termite. Scientific Reports 13(1): 7070. 10.1038/s41598-023-33252-6

|

Scooped by

Bernadette Cassel

June 29, 2023 12:31 PM

|

Dépense énergétique, isolation thermique, renouvellement de l’air vicié… Le dérèglement climatique amplifie les contraintes de la filière du bâtiment. Plutôt que d’aller chercher dans l’ultra-technologique, un duo de chercheurs a choisi de s’inspirer des monticules de termites. Imiter le vivant pour améliorer notre rapport au monde, un chantier qui demande de bons outils. Mahaut de Lataillade 29.06.2023

"Architectes autodidactes depuis des millions d’années, les termites ont développé des méthodes de construction à l'épreuve des températures extrêmes. Ces petits insectes sont capables de construire des édifices atteignant parfois une hauteur de plus de huit mètres dans des climats arides, tout en gardant une température et une humidité propices à leur survie. Il existe une grande diversité «d’insectes sociaux», avec chacun des mécanismes de construction propre à leur groupe. Certains font appel aux phéromones, comme les fourmis, d’autres auraient le sens de la géométrie ou de l’humidité, ce qui serait le cas de certains termites. «Pour toute ces variétés de fonctionnement, on retrouve une même logique: la stigmergie [mécanisme de coordination indirecte entre les agents], décrypte Guy Théraulaz, chercheur en éthologie et spécialistes des comportements collectifs animaux au CNRS à Toulouse. Actuellement, nous sommes encore dans la compréhension des mécanismes de fonctionnement de ces sociétés, et tant qu’ils ne sont pas complètement élucidés ils sont compliqués à interpréter». Dans ce sens, un nouvel éclairage sur l'architecture des termitières a été apporté par David Andréen et Rupert Soar, respectivement de l’université de Lund (Suède) et de l’université de Nottingham (Royaume-Uni), grâce à l’analyse de la circulation de l’air dans un monticule de termites de l’espèce Macrotermes michaelseni. Cet article, publié dans Frontiers in Materials, pose également de solides bases pour un modèle de bâtiment «biomimétique» – imitant les processus du vivant pour innover."

(...) Image d'ouverture : Monticule de termites à Bangalore, en Inde (Crédit : David Andréen)

|

Rescooped by

Bernadette Cassel

from Insect Archive

March 28, 2023 2:23 PM

|

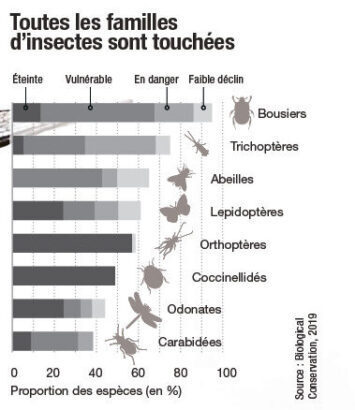

Près de la moitié des insectes sont envoie d'extinction. Or, cette hécatombe va engendrer de folles réactions en cascade. Observations et simulations montrent que cela n'affectera pas seulement les animaux et végétaux qui dépendent directement d'eux, mais aussi des espèces plus éloignées.. Pis : celles-ci pourraient même parfois en être les premières victimes, révèle Coralie Hancok. Publié le 23 Juin 2019 Modifié le 27 juin 2019 Par Coralie Hancok Repères La classe des insectes, apparue il y a plus de 400 millions d’années, regroupe plusieurs millions d’espèces aux structures morphologiques communes : exosquelette de chitine, 3 segments, 2 antennes, 6 pattes, 4 ailes… Promenons-nous dans un pré. C’est l’été, des papillons volettent gracieusement en zigzag. Ils croisent des abeilles qui, butinant des fleurs épanouies, se gavent de nectar. Dans l’herbe, des sauterelles bondissent. Au sol, une cohorte de fourmis s’active pour rapporter à la fourmilière de quoi nourrir la colonie. Dans l’air stridule le chant des cigales. Lequel, le soir venu, cède la place à celui des grillons, tandis que les premiers réverbères s’allument, attirant des nuées d’insectes volants. Nuées, le terme est adéquat tant les insectes sont innombrables sur notre planète : avec 1 million d’espèces différentes décrites (et peut-être plus de 5 millions qui ne le sont pas encore), les insectes représentent 66 % de toutes les espèces animales connues, et pour chaque être humain, on compte entre 150 et 1 500 kg d’insectes. Grâce à leurs capacités d’adaptation exceptionnelles et à leur rapidité de reproduction, ils ont conquis la quasi-totalité des écosystèmes de la planète : forêts tropicales, toundras, montagnes, plaines, prairies humides ou déserts. À l’exception des pôles et des océans, les insectes sont partout ! Les chiffres publiés en février dernier par Francisco Sánchez-Bayo et Kris Wyckhuys promettent donc de bouleverser les paysages du monde entier. Après avoir analysé les données de 73 études différentes, les deux chercheurs des universités de Sydney et Brisbane, en Australie, ont conclu que 41 % de toutes les espèces d’insectes sont aujourd’hui en danger d’extinction. Pire encore : leur taux d’extinction serait 8 fois supérieur à celui des vertébrés (voir infographie p. 85). 41 % C’est le pourcentage d’espèces d’insectes en danger d’extinction en 2019. Leur taux d’extinction est 8 fois supérieur à celui des vertébrés. Cette étude a fait moins de bruit que l’alerte lancée début mai par des experts mandatés par l’ONU, annonçant que 1 million d’espèces animales et végétales, toutes branches confondues, risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la Terre ou du fond des océans. Mais en se concentrant sur les seuls insectes, elle cible l’un des principaux points de fragilité de la biodiversité mondiale. La prévision lancée par Kris Wyckhuys en est d’autant plus lugubre : » Si la tendance actuelle de 1 % d’espèces perdues par anse maintient, l’extinction de la totalité des insectes sera effective dans 100 ans… « Ces chiffres » catastrophiques » font l’objet de débats dans la communauté scientifique. « Francisco Sánchez-Bayo et Kris Wyckhuys ont effectué une revue de la littérature scientifique en utilisant les mots-clés ‘déclin’ et ‘insectes’, ce qui introduit un biais. En effet, ils ont ainsi uniquement sélectionné les études montrant une diminution des insectes mais pas celles qui n’en montrent pas « , souligne Dirk Sanders, chercheur en écologie à l’université d’Exeter (Grande-Bretagne). DE RARES SURVIVANTS OPPORTUNISTES Autre critique : la méta-analyse des chercheurs australiens a compilé des données provenant essentiellement d’Europe, soit de pays de petite taille, très densément peuplés, aux paysages extrêmement anthropisés. Or, peut-on généraliser à l’ensemble de la planète ce que l’on observe de spécifique à l’Europe ? » Il est vrai que la majorité des études que nous avons passées en revue concernent l’Europe et l’Amérique du Nord, tout simplement parce que ce sont les seules disponibles, répond Kris Wyckhuys. Néanmoins, nous craignons que nos résultats soient extrapolables aux autres régions du monde : aujourd’hui, la perte d’habitats s’accélère dans la forêt amazonienne, à Bornéo, ainsi que dans le Sud-Est asiatique et en Afrique. Par ailleurs, en Asie, l’utilisation des pesticides est très importante. La disparition des habitats et la pollution étant les deux principales causes du déclin des insectes, il est malheureusement probable que leurs populations soient menacées à travers la planète. « D’ailleurs, même si elles sont rares, certaines études montrent bien que le déclin est aussi à l’œuvre ailleurs qu’en Europe ou en Amérique du Nord. C’est par exemple le cas de celle publiée en 2018 par Bradford Lister (Institut polytechnique Rensselaer, États-Unis) et Andrés García (université de Mexico) menée dans une forêt tropicale de Porto Rico, qui montre qu’entre 1976 et 2013 lamasse d’insectes capturés dans leur piège a été divisée par 36 en juillet et même par presque 60 en janvier ! Au-delà de la précision des chiffres, tout le monde s’accorde donc pour dire que la crise des insectes est bien là. Agriculture intensive, pesticides, urbanisation, déforestation, réchauffement… Les causes de ce déclin sont multiples et sa vitesse variable selon les familles. Au point de faire disparaître toute l’entomofaune d’ici un siècle, comme l’annonce Kris Wyckhuys ? Jean-Pierre Lumaret, professeur émérite au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CNRS/université Montpellier-III), tempère : » Les insectes étaient présents avant l’homme, et dans 100 ans il yen aura encore. Reste que le déclin des insectes est une réalité. Alors, quels insectes aurons-nous laissés dans 100 ans ? C’est là toute la question. « Et de préciser : » Les espèces ayant un cycle relativement long, comme certains papillons, sont plus fragiles, alors que celles qui ont un cycle très court, comme les moustiques, résisteront plus facilement. « Franck Courchamp, chercheur au Laboratoire d’écologie systématique et évolution (CNRS/ université Paris-Sud), confirme : » Les espèces les plus généralistes et les plus ubiquistes survivront. Mais cela est tout aussi inquiétant qu’une disparition totale des insectes car on perd en diversité et en complexité. L’entomofaune va devenir homogène, simplifiée, constituée d’un petit nombre plus restreint d’espèces adaptables et opportunistes. « Et cela ne sera pas sans conséquence sur l’ensemble des écosystèmes. Car les insectes forment un maillon essentiel de la plupart des réseaux écologiques terrestres. Et ces réseaux sont soumis à des effets domino et des réactions en cascades qui peuvent propager, voire amplifier les perturbations. Il suffit parfois d’une simple diminution des effectifs d’une espèce pour provoquer l’extinction pure et simple d’une autre. Comme l’illustre une étude publiée en 2013 par Torbjörn Säterberg et Bo Ebenman (université de Linköping, Suède) dans laquelle les chercheurs ont fait tourner des modèles mathématiques pour simuler le déclin d’une espèce au sein d’un réseau trophique. Résultat : dans plus de 80 % des cas, la première espèce à disparaître n’est pas celle dont le déclin est simulé, mais une autre qui, pourtant, allait bien jusqu’alors. Autrement dit, avant même qu’un insecte ait disparu, son déclin peut précipiter d’autres animaux dans la tombe. Les écosystèmes sont des systèmes complexes : il est difficile de prédire comment une perturbation appliquée à une espèce ou un groupe d’espèces vase propager – TORBJÖRN SÄTERBERG Université de Linköping, Suède Un impact sur d’innombrables espèces animales Une disparition des insectivores bien documentée Le lien entre crise des insectes et crise des oiseaux est désormais bien établi. Des études de 2010 et 2015 ont montré que leurs populations déclinent dans les plaines agricoles, alors que celles des oiseaux se nourrissant de fruits et de graines restent stables. Tous les autres insectivores (grenouilles, chauves-souris, lézards…) sont aussi touchés par cette crise. Mais des extinctions là où on ne les attend pas forcément Si les mangeurs de grenouilles ou de lézards sont évidemment menacés, la complexité des dynamiques écologiques rend impossible de lister tous les animaux concernés. Les modèles montrent que ce sont parfois des espèces éloignées dans la chaîne alimentaire qui disparaissent en premier. DES RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES ULTRACOMPLEXES On pense, bien sûr, d’abord à ceux qui sont juste au-dessus des insectes dans les réseaux trophiques : les mangeurs d’insectes. » En bonne logique, si les populations d’insectes diminuent, les premières espèces touchées seront d’abord celles qui sont insectivores « , pose Franck Courchamp. Cela a d’ailleurs déjà commencé. » Dans tous les pays d’Europe, on observe un déclin des populations d’oiseaux, en particulier dans les grandes plaines explique Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS. En France, les espèces des milieux agricoles ont vu leurs populations diminuer de 33 % en 25 ans. Sur notre site d’étude dans les Deux-Sèvres, nous avons même perdu 80 % des perdrix grises et 90 % des perdrix rouges ! Et quand on a cherché les causes de ce déclin, on s’est rendu compte qu’il s’expliquait en partie par une diminution de l’abondance des insectes. « Ce lien entre la crise des oiseaux et la crise des insectes est aujourd’hui bien établi. En 2010, l’équipe de Silke Nebel (université de l’Ontario de l’Ouest, Canada) a montré que les populations d’oiseaux qui diminuaient le plus aux États-Unis et au Canada étaient celles qui étaient insectivores. Et à Porto Rico, Bradford Lister et Andrés García ont constaté chez 6 espèces différentes d’oiseaux que, plus leur régime alimentaire contient une proportion élevée d’insectes, plus leur déclin est important. Ainsi, alors que la population de colombes rouviolettes, qui se nourrissent exclusivement de graines et de fruits, est restée stable entre 1990 et 2015, celle du todier de Porto Rico, un petit oiseau friand d’insectes, a diminué de 90 %. Sachant que les oiseaux ne sont pas les seuls insectivores touchés par cette hécatombe : les lézards, les grenouilles, les chauves-souris, et même les poissons qui se nourrissent des larves d’insectes se développant dans l’eau, pourraient aussi voir leur population diminuer drastiquement au point, parfois, peut-être, de disparaître. Des effets sur toute la diversité végétale terrestre Un déclin des plantes à fleurs annoncé Les insectes jouent un rôle important dans la pollinisation, notamment des plantes à fleurs. Leur déclin, comme celui des abeilles, s’accompagnerait d’une diminution de ces espèces végétales. Une compétition entre végétaux relancée Le déclin ou la disparition des insectes qui se nourrissent des plantes (racines, tiges, feuilles, fleurs ou fruits) va changer les règles de la compétition entre végétaux. Avec un impact imprévisible sur les équilibres écologiques des forêts et des prés. Une dégradation à prévoir de la qualité de la terre Les coléoptères coprophages, mais aussi les xylophages ou les fourmis jouent un rôle fondamental en aérant, enrichissant la terre en éléments nutritifs. Leur déclin pourrait impacter négativement la croissance des plantes. Mais l’effet peut aussi être moins direct. » Dans nos simulations, une proportion relativement élevée de premières extinctions ont lieu chez des espèces qui ne sont pas directement liées à celles dont nous avons artificiellement induit le déclin « , indique Torbjörn Säterberg. Autrement dit, la première espèce à disparaître n’était pas forcément le prédateur de l’espèce envoie de disparition. Des résultats a priori contre-intuitifs, mais confirmés par l’étude expérimentale menée en laboratoire par l’équipe de Dirk Sanders et publiée en 2015 : dans un microcosme constitué de plantes et de 3 espèces de guêpes se nourrissant chacune spécifiquement de 3 espèces de pucerons, les chercheurs ont montré que le fait de réduire l’abondance de l’une des 3 espèces de guêpes (sans pour autant la faire disparaître) conduisait à la disparition des deux autres. Comment ? » Lorsque l’une des guêpes devient moins abondante, les pucerons dont elle se nourrit deviennent plus nombreux. La compétition inter spécifique entre pucerons s’intensifie alors aux dépens des deux espèces devenues minoritaires. Résultat : les prédateurs de ces dernières ont moins de proies à leur disposition et leurs populations diminuent en conséquence « , explique Dirk Sanders. Or, ces dynamiques écologiques sont tellement complexes qu’il est finalement difficile de prévoir quels animaux seront menacés par le déclin des insectes. D’autant que la disparition d’un insecte peut aussi créer de nouvelles niches qui vont encore amplifier les déséquilibres écologiques. Exemple édifiant en Australie où, à leur arrivée, les colons ont développé l’élevage des bovins et des ovins. Problème : les coléoptères coprophages australiens, habitués aux excréments des marsupiaux, ne se sont jamais intéressés à ceux des bovins. Le pays s’est alors rapidement couvert de bouses qui mettaient des années à se dégrader (au point que l’Australie a perdu, à l’époque, 10 % de sa surface en pâturages, soit 1 million d’hectares !) et dans lesquelles les mouches se sont mises à pulluler, affectant finalement encore plus la productivité du bétail… Et tout cela à cause de l’absence de bousiers ! » Les écosystèmes sont des systèmes complexes ; de ce fait, il est donc difficile de prédire comment une perturbation appliquée à une espèce ou à un groupe d’espèces vase propager à toute la communauté, conclut Torbjörn Säterberg. Ce qui est sûr, c’est que le déclin des insectes sera néfaste pour la biodiversité animale. « Et pour les végétaux ? La question là encore est complexe. Les insectes étant majoritairement herbivores, on pourrait imaginer que leur déclin sera bénéfique aux végétaux… et aux agriculteurs qui les cultivent. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime en effet que les ravageurs des cultures sont responsables de la perte d’un cinquième de l’ensemble des récoltes. Sauf que les insectes ont aussi des effets bénéfiques. D’abord, certains sont carnivores et se nourrissent justement des insectes ravageurs des cultures : si les premiers diminuent, les seconds pourraient pulluler et ravager davantage les cultures. Par ailleurs, certains insectes favorisent la croissance des plantes. » En recyclant les déjections animales, les bousiers permettent le retour au sol d’éléments nutritifs comme l’azote. En décomposant les feuilles et les branches mortes, les insectes xylophages l’enrichissent également. Quant aux fourmis et aux termites, elles déplacent des quantités gigantesques de terre, ce qui contribue à son aération « , liste Franck Courchamp. UN DOMINO MONDIAL Surtout, les insectes jouent un rôle important dans la pollinisation des végétaux. » Si la quantité d’insectes pollinisateurs diminue, on peut s’attendre à voir décliner certaines plantes à fleurs « , pointe Benoît Fontaine, biologiste de la conservation au Muséum national d’histoire naturelle. C’est ce que montrait précisément une étude menée en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas en 2006 par l’équipe de Jacobus Biesmeijer, du Centre de biodiversité naturelle de Leiden (Pays-Bas) : le déclin de la diversité des espèces d’abeilles sauvages s’accompagnait d’une diminution des espèces végétales pollinisées par celles-ci (comme les plantes à fleurs), alors qu’au contraire celles pollinisées par le vent (comme les conifères ou les graminées) étaient en augmentation. De quoi rebattre les cartes de la diversité végétale des campagnes et des forêts. Et de quoi aussi préoccuper les agriculteurs (lire ci-contre). En tout cas, les faits sont là : une série de réactions enchaîne est entrain de s’enclencher dans le monde entier. Et tous les prés en seront bouleversés. Quel impact sur l’agriculture ? Il est moins important que ce que l’on pourrait craindre. Si 40 % environ de la production agricole végétale mondiale dépend des insectes pollinisateurs, cette dépendance est rarement totale. En 2009, Marcelo Aizen (université nationale de Comahue, Argentine) a calculé que même une absence totale de pollinisateurs ne réduirait la diversité des fruits et légumes que de 8 % et la production agricole mondiale de seulement 3 à 5 %. D’ailleurs, souligne-t-il, » alors que le déclin des insectes pollinisateurs a débuté il y a plusieurs décennies, on n’observe pas de diminution de la production agricole mondiale, au contraire « . Mais de noter cependant que » laper te de rendement liée à la baisse du nombre d’insectes pollinisateurs pourrait être plus importante dans les pays en développement, où les cultures dépendant des pollinisateurs occupent plus de surfaces « . En savoir + A consulter, les publications scientifiques : la méta-analyse des chercheurs australiens : Biological Conservation, 2019 dans la forêt de Porto Rico : PNAS, 2018 l’étude des suédois qui ont fait tourner des modèles mathématiques d’extinction : Nature, 2013 celle sur les oiseaux insectivores aux Etats-Unis : Ecologie et conservation des oiseaux, 2010 sur le déclin des guêpes carnivores : Cell, 2015 sur le déclin concomitant des plantes à fleurs et de leurs insectes pollinisateurs : Science, 2006 et sur l’impact de la disparition des insectes pollinisateurs sur l’agriculture : Ann. Bot., 2009 [Image] Toutes les familles d'insectes sont touchées

|

Scooped by

Bernadette Cassel

February 15, 2023 1:53 PM

|

Cette étude montre que leurs signaux d'alarme, y compris les signaux sonores et chimiques, sont antérieurs à l'évolution de leurs sociétés hautement organisées. Termites have an ancient alarm system to protect their colonies. This study shows that these signals, including sound & chemical signals, predate the evolution of their highly organized societies . #termites #communication #evolution #bioacoustics

|

Scooped by

Bernadette Cassel

December 26, 2022 1:09 PM

|

L’institut technologique FCBA et son laboratoire BioForBois travaillent depuis 2020 sur une technique innovante de traitement des bois par la chaleur, une alternative possible aux traitements biocides. L’objectif était de déterminer l’association durée/température à atteindre pour une mortalité totale des insectes xylophages Dimag, 26.12.2022 (abonnés) ------- NDÉ Pour en savoir plus Début 2020, l’Institut technologique FCBA, en collaboration avec les professionnels certifiés CTB A+ et le laboratoire de recherche en biologie BioForBois, formalisait une technique innovante de traitement préventif et curatif des bois contre les insectes à larve xylophage. Depuis, la méthodologie pour cette typologie spécifique de traitement s’est développée et de nouveaux travaux de Recherche & Développement ont été engagés pour évaluer son efficacité sur d’autres types de pathologies du bois. De nouvelles applications ont ainsi été testées et formalisées (traitement contre les termites de bois sec) ou sont en cours d’étude (traitement contre la mérule). via De nouvelles applications pour le traitement des bois par la chaleur – Woodsurfer, 03.11.2022 https://www.woodsurfer.com/de-nouvelles-applications-pour-le-traitement-des-bois-par-la-chaleur/3117329 Le communiqué Début 2020, l’Institut technologique FCBA, en collaboration avec les professionnels certifiés CTB A+ et le laboratoire de recherche en biologie BioForBois, formalisait une technique innovante de traitement préventif et curatif des #bois contre les #insectes à larve #xylophage. Depuis, la méthodologie pour cette typologie spécifique de traitement s’est développée et de nouveaux travaux de Recherche & Développement ont été engagés par FCBA et son laboratoire BioForBois, pour évaluer son efficacité sur d’autres types de pathologies du bois. Ainsi, de nouvelles applications ont été testées et formalisées (traitement contre les termites de bois sec) ou sont en cours d’étude (traitement contre la mérule)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 26, 2022 1:45 PM

|

Dans le monde animal de nombreuses espèces utilisent des plantes, voire des insectes, pour prendre soin d’eux-mêmes. Les observer pourrait nous mettre sur la piste de nouveaux remèdes bénéfiques à la médecine humaine. Par Jean-Paul Fritz · Publié le 26 novembre 2022 à 17h00 La médecine de guerre des fourmis Sur le champ de bataille, les blessées sont nombreuses. Le raid contre les termites a été fructueux et déjà les ennemis vaincus sont taillés en pièces pour être transportés jusqu’au nid des agresseuses. Mais cela ne s’est pas fait sans mal, plusieurs fourmis blessées restent au sol. Certaines immobiles, alors que d’autres s’agitent frénétiquement. Cette scène ordinaire chez les fourmis Matabele, une espèce qui se spécialise dans la chasse aux termites, a une explication scientifique étonnante. Car les fourmis blessées immobiles transmettent un message à leurs congénères par le biais de phéromones spécifiques. Celles-là vont être secourues et emmenées jusqu’au nid. Les autres, celles qui s’agitent, vont refuser toute assistance. Le « triage » sur les champs de bataille est effectué par les blessées elles-mêmes, elles savent si elles sont capables ou non d’être soignées. Le docteur Erik Frank, de la Julius-Maximilians University de Würzburg (Allemagne), a étudié ce phénomène, travail pour lequel il a récemment reçu des subsides de la fondation allemande pour la recherche, un répartiteur de fonds publics à destination des scientifiques. Car le secours aux blessées va bien plus loin qu’un simple transport « infirmier » vers le nid : les intéressées vont aussi y être traitées contre les infections. Image : Les fourmis Megaponera analis combattent les termites dont elles se nourrissent, et soignent aussi leurs blessées sur le champ de bataille." (...) [Image] Les fourmis Megaponera analis combattent les termites dont elles se nourrissent, et soignent aussi leurs blessées sur le champ de bataille. ( ETF89 / WIKIMEDIA COMMONS)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 16, 2022 12:05 PM

|

Ancestral sex-role plasticity facilitates the evolution of same-sex sexual behavior PNAS Nobuaki Mizumoto et al.

November 8, 2022 [Image] Movement speed of termites in heterosexual or same-sex tandem pairings. (A) Representative 5-min trajectories during tandem run and after separation in heterosexual pairs. (B–G) Mean movement speed of individuals during tandems (B, D, and F) and after separation (C, E, and G). One individual was removed from each tandem at time = 0 in the right column to observe behavior after separation. Shaded regions indicate mean ± 1 SE. ------- NDÉ Traduction La plasticité ancestrale des rôles sexuels facilite l'évolution du comportement sexuel entre personnes du même sexe. L'évolution du comportement sexuel entre personnes du même sexe (SSB = same-sex sexual behavior) est une énigme car ce comportement ne peut pas aboutir directement à la reproduction. Les articles théoriques prédisent que l'accouplement indiscriminé est un moteur évolutif du comportement sexuel homosexuel, ce qui appelle des travaux empiriques pour tester cette hypothèse. Nous montrons ici que l'appariement homosexuel chez les termites n'est pas maintenu par un accouplement indiscriminé mais par une plasticité comportementale avec une discrimination sexuelle précise. Les termites femelles et mâles peuvent exprimer le comportement de l'autre sexe, ce qui contribue à maintenir la coordination des paires. Une analyse comparative phylogénétique suggère que cette flexibilité comportementale a été héritée d'une lignée ancestrale. Nous montrons que la SSB peut évoluer avec une discrimination sexuelle très précise, combinée à une plasticité des rôles sexuels. Résumé Les tentatives récentes d'expliquer la prévalence évolutive du comportement sexuel entre personnes de même sexe (SSB) se sont concentrées sur le rôle de l'accouplement sans discrimination. Cependant, dans de nombreux cas, le comportement sexuel homosexuel peut être plus complexe qu'une simple erreur d'identité, impliquant plutôt des interactions mutuelles et un appariement réussi entre des partenaires qui peuvent détecter le sexe de l'autre. La plasticité comportementale est essentielle pour l'expression de la SSB dans de telles circonstances. Pour tester le rôle de la plasticité comportementale dans l'évolution de la SSB, nous avons utilisé des termites pour étudier comment les femelles et les mâles modifient leur comportement dans les paires homosexuelles et hétérosexuelles. Les termites mâles suivent les femelles dans des "tandems" avant l'accouplement, et les mouvements sont sexuellement dimorphiques. Des études précédentes ont observé que les tandems adaptatifs de même sexe se produisent également chez les deux sexes. Nous avons découvert ici que les tandems stables entre personnes du même sexe sont obtenus par plasticité comportementale lorsqu'un partenaire adopte les mouvements de l'autre sexe, ce qui entraîne un dimorphisme comportemental. Des simulations basées sur des paramètres obtenus empiriquement indiquent que cette plasticité sociale contribue au maintien des couples, car les mouvements dimorphiques améliorent le succès des retrouvailles en cas de séparation accidentelle. Une étude systématique de la littérature et une analyse comparative phylogénétique suggèrent que les ancêtres des termites modernes n'ont pas de rôles sexuels cohérents pendant l'appariement, ce qui indique que la plasticité est héritée de l'ancêtre. L'induction socio-environnementale du potentiel comportemental ancestral peut être d'une grande importance pour l'expression de la SSB. Nos résultats remettent en question les arguments récents en faveur d'un rôle prépondérant du comportement d'accouplement indiscriminé dans l'origine évolutive et le maintien de la SSB chez divers taxons. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 17, 2022 2:03 PM

|

Les termites occupent une place importante dans le cycle du carbone en décomposant le bois mort, un réservoir de carbone. Grâce à des données collectées dans 133 sites à travers 6 continents, une équipe internationale démontre le rôle catalyseur de la hausse des températures sur le taux de décomposition du bois par les termites. L’étude montre une extension de leur aire de répartition avec le changement climatique, influençant ainsi le cycle global du carbone. Ces résultats ont été publiés dans Science fin septembre. Résultats & impact 17 octobre 2022 [Image] Termite souterrain asiatique (Coptotermes gestroi) qui se nourrit de bois. Crédit : Thomas Chouvenc

|

|

Scooped by

Bernadette Cassel

September 13, 2024 12:26 PM

|

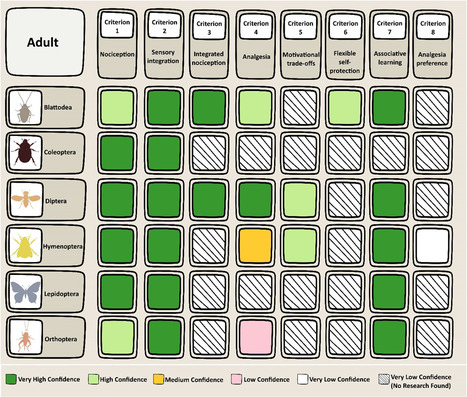

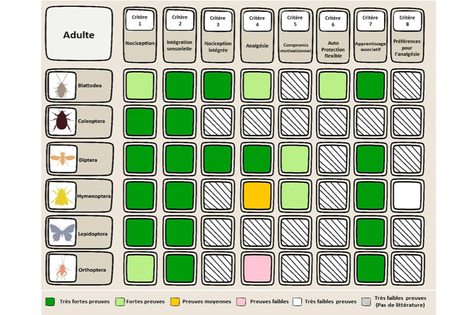

Afin de comprendre l'état actuel des preuves de la douleur chez ces invertébrés, une révision approfondie de plus de 300 études sur six ordres d'insectes a été réalisée par Gibbons et al. en 2022. Huit critères basés sur la nociception, l’analgésie et le comportement, ont été utilisés pour évaluer la douleur : Conscience et douleur chez les insectes - FC3R 14.06.24 "La nociception et l’intégration sensorielle (critères 1, 2 et 3) : les nocicepteurs chez les insectes se connectent à des régions cérébrales supérieures, suggérant une intégration des informations nociceptives. L’analgésie et ses préférences (critères 4 et 8) : les analgésiques locaux affectent le comportement et la préférence des insectes de manière compatible avec la douleur, mais peuvent également influencer d'autres aspects tels que la locomotion et l'apprentissage. Le comportement et la motivation (critères 5, 6 et 7) : des études comportementales indiquent que les insectes peuvent soigner des blessures spécifiques et faire des choix flexibles basés sur des stimuli gratifiants et aversifs. Malgré l’absence de données scientifiques suffisantes, l’étude de Gibbons et al. conclut que plusieurs ordres d'insectes sont susceptibles de ressentir la douleur. Les preuves les plus solides proviennent des mouches adultes (Diptera) et des blattes (Blattodea), qui sont des espèces bien étudiées. Les abeilles, les guêpes et les fourmis (Hymenoptera) ont également montré des signes de douleur, mais avec moins de critères remplis. Il est important de noter qu'aucun insecte adulte n'a échoué aux critères de manière convaincante. Cependant, il existe des lacunes dans les preuves, car la neurobiologie et le comportement liés à la douleur n'ont pas été suffisamment étudiés chez la plupart des insectes." Image : Version adaptée du tableau 11 de Gibbons et al 2022. Blattodea (blattes, termites), Coleoptera (coléoptères), Diptera (mouches, moustiques), Hymenoptera (abeilles, fourmis, guêpes), Lepidoptera (papillons, papillons de nuit), Orthoptera (grillons, sauterelles) Crédit : Sajedeh Sarlak

|

Scooped by

Bernadette Cassel

June 29, 2024 1:06 PM

|

"Les termites, souvent caricaturés comme des ravageurs voraces de bois, jouent en réalité un rôle clé en tant qu’ingénieurs écologiques au sein des forêts tropicales. Seule une fraction d'entre eux cause des dommages conséquents aux habitations. Pourtant, une étude récente parue dans le journal Neobiota, tire la sonnette d’alarme sur un changement significatif. Avec le réchauffement climatique et l'augmentation des interconnexions entre les villes et les écosystèmes proches et éloignés, les termites envahissants pourraient coloniser les villes du monde entier." Publié le 2 mai 2024 – Mis à jour le 2 mai 2024 "Le changement climatique, poursuivant sa marche implacable, confronte le monde non seulement à des températures en hausse et à des conditions météorologiques extrêmes, mais aussi à une menace insidieuse pour nos maisons : les termites envahissants. Bien que le réchauffement climatique soit désormais un fait connu de tous, sa capacité à accroître le risque d’invasions de termites peut surprendre. Cette menace pourrait engendrer des coûts considérables, les dommages causés par les termites envahissants étant déjà estimés à plus de 40 milliards de dollars par an.

Dans une étude publiée dans le journal en libre accès Neobiota, le doctorant Edouard Duquesne et le Professeur Denis Fournier du Laboratoire Evolution Biologique et Ecologie (Université libre de Bruxelles) dévoilent la réalité préoccupante de l'expansion potentielle des termites envahissants vers de nouveaux territoires. Leurs recherches révèlent qu’avec l’augmentation des températures et les changements climatiques en cours, des villes du monde entier pourraient bientôt être confrontées à ces ravageurs minuscules mais destructeurs, allant des zones tropicales chaudes telles que Miami, São Paulo, Lagos, Jakarta ou Darwin aux métropoles tempérées comme Paris, Bruxelles, Londres, New York ou Tokyo.

Mais comment ces termites, habituellement associés aux climats tropicaux, parviennent-ils à envahir des villes au-delà de leur habitat naturel ? La réponse se trouve dans l'interconnexion de notre monde moderne. L'urbanisation, avec ses populations denses et les connexions entre villes et écosystèmes, fournit un environnement propice aux invasions de termites. De plus, le commerce mondial des biens, y compris les meubles en bois transportés par des navires privés, offre des voies insoupçonnées à ces envahisseurs silencieux pour voyager jusqu'à nos maisons.

« Une colonie de termites isolée, tapie dans un petit morceau de bois, pourrait clandestinement voyager des Antilles jusqu'à votre appartement à Cannes. Elle pourrait par exemple se cacher dans des meubles à bord d'un yacht amarré au port de Cannes pendant le Festival du film. Les reines et les rois de termites, qui ont en charge la reproduction, s'envolent, se reproduisent et, attirés par les strass et la lumière, jettent les bases de nouvelles colonies pour conquérir la terre ferme ».

Les recherches de E. Duquesne et D. Fournier mettent en avant la nécessité d'un changement de paradigme dans notre approche de la modélisation des espèces envahissantes. En intégrant des variables de connectivité telles que le commerce international, le transport ou la densité des populations, leur étude souligne l'importance de comprendre les interactions complexes qui facilitent la propagation des termites.

À la lumière de leurs résultats, les chercheurs appellent à une action rapide de la part des décideurs politiques et des citoyens. Les grandes villes, quel que soit leur climat, doivent mettre en place des mesures strictes de contrôle des termites pour protéger les maisons et les infrastructures. « Les citoyens peuvent jouer un rôle crucial en utilisant la technologie, comme les applications assistées par l'IA telles que iNaturalist, pour détecter et signaler la présence de termites, transformant ainsi les résidents ordinaires en gardiens vigilants de leur environnement » soulignent les chercheurs. « Alors que nous faisons déjà face aux défis d'un climat en mutation rapide, la sensibilisation et les mesures proactives sont notre meilleure défense contre la menace rampante des termites envahissants » concluent-ils. ------ NDÉ Extrait Species distribution data In 2013, Evans et al. reported 28 invasive termite species worldwide. Distribution data for these species were extracted from reliable sources including Global Biodiversity Information Facility (GBIF 2024), Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr 2024) and the University of Florida Termite Collection (UFTC) curated by Scheffrahn (2019). Of the 28 species, six had less than 30 occurrences after curation (removing duplicates, excluding coordinates with low accuracy and coordinates from countries where the species had not been reported in the literature). Detailed information on the remaining 22 species, including their respective families, feeding groups, nesting types, breeding systems, target damage, native and invaded ranges and spread methods are given in Table 1 (see Suppl. material 2 for occurrences of the 22 initial invasive species and GBIF DOIs). From this subset, we narrowed our focus on the 10 most invasive termites, discarding those with limited spread capacity (e.g. those inhabiting rotten wood) or those lacking recent reports. Six of them belong to the Kalotermitidae family (Cryptotermes brevis (Walker, 1853), Cr. domesticus (Haviland, 1898), Cr. dudleyi (Banks, 1918), Cr. havilandi (Sjöstedt, 1900), Incisitermes immigrans (Snyder, 1922) and I. minor (Hagen, 1858)), three to the Rhinotermitidae family (Coptotermes formosanus (Shiraki, 1909), Co. gestroi (Wasmann, 1896) and Reticulitermes flavipes (Kollar, 1837)) and one from the Termitidae family (Nasutitermes corniger (Motschulsky, 1855)). All produce secondary reproductives and consume wood (Evans et al. 2013). All have a life stage in which they nest in a single piece of wood in which the colony is founded. The Kalotermitidae nest within their food source for the entire life of the colony (i.e. single-piece nesting termite; Abe (1987)); the Rhinotermitidae establish their incipient colony inside a piece of wood or at the wood-soil interface before settling in the soil (Ferraz and Cancello 2004; de Lima et al. 2006); for Nasutitermes corniger, the construction of the final carton nest, whether on a tree or on the ground, may follow the establishment of an incipient colony in a piece of wood (Thorne and Haverty 2000). These life-history traits make them particularly good invaders (Evans et al. 2013). [Image] Potential projected range shift for Incisitermes minor, Reticulitermes flavipes and Nasutitermes corniger between potential current suitability and the period of 2041–2060 under the SSP5-8.5 scenario

|

Scooped by

Bernadette Cassel

February 27, 2024 1:22 PM

|

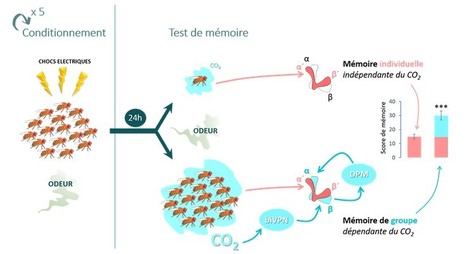

Outre l’apprentissage, les performances de la mémoire pourraient aussi être modulées par le contexte environnemental. Dans cette étude publiée dans la revue Current Biology, les scientifiques montrent que le CO2 libéré par des mouches drosophile dans un groupe recrute une mémoire cryptique de longue durée, qui s'ajoute à la mémoire individuelle existante. Ils identifient le réseau neuronal qui sous-tend cette mémoire dépendante du CO2 et suggèrent que des variations naturelles de CO2 peuvent moduler les processus cognitifs chez les insectes. 04 mai 2021 Guillaume Isabel Enseignant-chercheur CNRS au Centre de recherches sur la cognition animale (CRCA) "L’animal présente l’aptitude d’établir des liens associatifs entre des événements distincts, ou entre son propre comportement et ses conséquences directes. Face à un environnement aux sources d’information changeantes et complexes, l’animal peut ainsi adapter rapidement son comportement en intégrant ses expériences passées, optimisant ainsi la qualité de sa prise de décision. Les interactions entre animaux constituent une source importante d’information. La contribution des interactions sociales dans l’acquisition de nouvelles informations a ainsi beaucoup attiré l’attention. Cependant, l'influence du contexte social sur la restitution d’une information préalablement acquise est encore peu connue. La mouche à fruit Drosophila melanogaster offre de vastes possibilités d’étude sur les interactions entre gènes, environnement et comportement sociaux. En effet, son système nerveux simple de seulement 100000 neurones et les nombreux outils neuro-génétiques développés chez ce modèle d’étude permettent d’explorer aisément le fonctionnement de son cerveau au cours de processus aussi complexes que l’apprentissage et la mémoire. La drosophile est en effet capable d’apprendre et de mémoriser de nouvelles informations. Ainsi, elle peut éviter une odeur seule si cette dernière avait été préalablement associée à un stimulus aversif tel que des chocs électriques, montrant que cet apprentissage olfactif aversif résulte en une mémoire. En 2009, une étude s’est penchée sur l’influence du contexte social sur la récupération de cette mémoire olfactive, qui lorsque le protocole d’apprentissage est répété plusieurs fois aux mouches, peut durer plus d’une journée. Cette étude a ainsi démontré que la présence de congénères permet de favoriser l’expression de cette mémoire à 24 heures. Quels processus biologiques liés au contexte social permettent de faciliter ainsi cette mémoire ? Les chercheurs ont établi que la présence d’un nombre important de mouches se manifeste par une augmentation du niveau du CO2 dans le dispositif de test qui permet de mesurer leur mémoire. De ce fait, ils suspectaient que le CO2 était un élément-clé dans cette facilitation sociale de la mémoire des mouches en groupe. Grâce à des outils neuro-génétiques les chercheurs montrent que la présence d’autres mouches ne facilite plus la récupération de la mémoire si des neurones traitant l’information CO2 dans le cerveau des mouches sont artificiellement bloqués : les performances des mouches testées en groupe sont alors équivalentes à celles de mouches testées individuellement. A contrario, soumettre une mouche seule à du CO2 permet de mimer l’effet du contexte social : les performances individuelles sont alors aussi élevées que celles mesurées en groupe, montrant l’importance du CO2 dans ce processus de facilitation sociale de la mémoire. Comment expliquer alors, d’un point de vue neurobiologique, cette augmentation de performances liée au CO2 libéré par les autres mouches ? En combinant des outils de neurogénétique, de comportement et d’imagerie, les chercheurs montrent que le CO2 libéré par d’autres individus suscite l’implication d’un réseau neuronal additionnel, impliqué dans la récupération d’une mémoire dont l’activité dépend de la sérotonine libérée par une seule paire de neurones. Le CO2 libéré par un grand nombre de mouches révèle alors une mémoire cryptique, qu’une mouche testée individuellement ne peut exprimer. De manière générale, le CO2 est présent partout dans la nature. Produit par les fruits en fermentation, on le retrouve également en grande quantité dans les nids des insectes sociaux tels que les fourmis, les abeilles ou encore les termites. Il joue de plus un rôle déterminant dans la détection de leurs hôtes chez les insectes hématophages tels que le moustique ou la mouche tsé-tsé. Le fait que le CO2 facilite l’expression de la mémoire chez la drosophile ouvre de nouveaux pans de recherches sur l’impact, jusqu’alors insoupçonné, du CO2 sur la cognition des insectes en général. [Image] Après un protocole d’apprentissage répété où les mouches associent une odeur à des chocs électriques selon un conditionnement pavlovien, les mouches sont testées soit seules, soit en groupe. Lorsqu’elles sont testées seules, les neurones a’/b' des corps pédonculés, le centre de la mémoire olfactive des mouches, sont responsables de l’expression de la mémoire individuelle. Lorsqu’elles sont testées en groupe, la quantité globale du CO2 est augmentée, ce qui suscite via l’activation des neurones à CO2 bilateral ventral projection neuron (« biVPN ») l’activation des neurones a/b et le recrutement des neurones Dorsal-Paired Medial (« DPM ») en plus des a’/b’ : ce recrutement additionnel de neurones dépendant du CO2 libéré par le groupe de mouches favorise l’expression de la mémoire. Crédits : Aurélie Muria / Guillaume Isabel

|

Scooped by

Bernadette Cassel

January 5, 2024 11:14 AM

|

On sait depuis un certain temps que les substances chimiques produites par certaines fourmis ont des propriétés antibiotiques. Pour la première fois, une espèce de fourmis a récemment été observée en train d'utiliser ces substances pour soigner des blessures de combat infectées sur d'autres fourmis de son espèce. L'espèce en question, la fourmi Matabele (Megaponera analis), se trouve dans diverses régions d'Afrique au sud du désert du Sahara. Guru Med | 4 Jan 2024 Image d’entête : une fourmi Matabele soigne les blessures d’une de ses congénères dont les pattes ont été arrachées par des termites. (Erik Frank/ Université de Wurtzbourg)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

August 21, 2023 7:29 AM

|

L'habitat le plus riche en espèces sur Terre a été identifié, et il ne s'agit pas des océans, des forêts tropicales ou des marécages. La majeure partie de la vie sur Terre se trouve, au moins en partie, dans les sols qui se trouvent sous nos pieds. Selon une nouvelle étude, deux tiers de toutes les espèces connues vivent dans le sol, ce qui en fait l'habitat le plus riche en espèces sur Terre. Guru Med | 21 Août 2023 ------ NDÉ Le lien ci-dessus n'est plus valide Accéder à un contenu équivalent : en anglais → Soils are the most species-rich habitats on earth

https://www.wsl.ch/en/news/soils-are-the-most-species-rich-habitats-on-earth/ en français → Sur Terre, plus de la moitié des espèces vivent dans le sol https://sciencepost.fr/terre-moitie-especes-vivent-sous-terre/ Un monde souterrain complexe et diversifié Le sol est un écosystème qui abrite une multitude d’organismes vivants. Cependant, la diversité totale des formes de vie souterraines reste largement inconnue. Cela est en grande partie dû à la complexité de cet environnement. Les méthodes d’échantillonnage sont aussi limitées dans la mesure où elles ne couvrent qu’une petite partie de l’écosystème souterrain. Les efforts antérieurs pour dénombrer la biodiversité des sols ne considéraient en outre que certains types d’organismes (par exemple les animaux). Dans le cadre d’une nouvelle recherche, des scientifiques de l’Institut fédéral suisse de recherches sur la forêt, la neige et le paysage ont toutefois passé en revue la littérature sur la biodiversité tout en prenant soin d’intégrer les représentants des organismes les plus simples (microbiens) aux plus complexes (mammifères). Il ressort de ces analyses que les sols terrestres abritent probablement environ 59% (± 15 %) des espèces. Plus précisément, 59% des espèces dépendent du sol pendant une ou plusieurs étapes de leur vie. Il s’agit d’une estimation environ deux fois supérieure aux estimations précédentes. Parmi les groupes étudiés, les chercheurs ont trouvé la plus forte proportion de dépendance au sol chez les Enchytraeidae, également connus sous le nom de vers blancs (98,6%). Ces organismes sont souvent plus petits que les vers de terre typiques et ont une apparence plus translucide (d’où leur surnom). Largement répandus, ils jouent un rôle important dans les écosystèmes terrestres, en particulier dans les sols humides et riches en matière organique. Ils sont suivis des champignons (90% sont dépendants des sols), des plantes (85,5%) et des Isoptera, un ordre d’insectes sociaux plus communément connus sous le nom de termites (84,2%). (...)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

July 17, 2023 12:14 PM

|

Lors de la construction des termitières, ces insectes ne sont pas guidés par la chimie mais par la physique, en sentant la courbure des structures. ------- NDÉ via http://www.dictionnaire-amoureux-des-fourmis.fr/Nouveautes/2023/Nouveautes-juin-2023.htm#Construction Construction du nid chez les termites. Un bel article sur la construction des nids de Coptotermes formosanus, avec la participation de David Sillam-Dussès de Villetaneuse. Voir Construction. - Facchini, G., A. Rathery, S. Douady, D. Sillam-Dussès and A. Perna (2023). Substrate evaporation drives collective construction in termites. https://doi.org/10.7554/eLife.86843.1. Libre accès.

- Pour construire leur nid, les termites ont le sens de la géométrie, Le Monde Sc Méd 7 juin 2023. Pdf

|

Scooped by

Bernadette Cassel

April 10, 2023 2:20 PM

|

"Dans le système médical, certains cas cliniques sont considérés comme particulièrement insolites." Marc Gozlan sur Twitter, 22.03.2023

https://twitter.com/MarcGozlan/status/1638641688783495171 "De New York à Paris, les médecins qui enquêtent sur ces patients hors norme sont les auteurs de 'case reports'. Voici leurs histoires." ------- Marc Gozlan (@MarcGozlan) April 7, 2023 De twitter.com "Tiques, cafards, scarabées, araignées, termites et autres bestioles 🪳 peuvent élire domicile dans l'oreille. La lecture de ce billet de blog est susceptible de provoquer la survenue de démangeaisons persistantes du conduit auditif externe 👉 https://t.co/BY7jEElh69 [Rediff] https://t.co/LcgCWMuJPY"

https://twitter.com/MarcGozlan/status/1644273388804874241 [Image] Vue au microscope de la tique femelle (Haemaphysalis longicornis) retirée du conduit auditif externe d’une fille de 9 ans. (A) Vue dorsale (grossissement 8x). (B) Vue ventrale (grossissement 8x). (C) Capitulum (partie antérieure de la tique, porteuse des pièces buccales), grossissement 32x. (D) Pattes de la tique (grossissement 16x). Choi JY, et al. Ann Dermatol. 2018 Jun;30(3):348-350. Pour en savoir plus : Kasle D, Waldman E. Images in clinical medicine. Tick Attached to the Tympanic Membrane. N Engl J Med. 2019 May 2;380(18):1761. doi: 10.1056/NEJMicm1812049 Arnold A, Arnold W. Images in clinical medicine. A tickling in the ear. N Engl J Med. 2012 Sep 20;367(12):e17. doi: 10.1056/NEJMicm1114612 Choi JY, Cho BK, Lee YB, Yu DS, Jun BC, Lee IY, Kim JW. An Uncommon Presentation of Human Otoacariasis by Haemaphysalis longicornis. Ann Dermatol. 2018 Jun;30(3):348-350. doi: 10.5021/ad.2018.30.3.348 Supiyaphun P, Sukumanpaiboon P. Acute otalgia: a case report of mature termite in the middle ear. Auris Nasus Larynx. 2000 Jan;27(1):77-8. doi: 10.1016/S0385-8146(99)00035-8 Erkalp K, Kalekoğlu Erkalp N, Ozdemir H. Acute otalgia during sleep (live insect in the ear): a case report. Agri. 2009 Jan;21(1):36-8. PMID:19357999 Antonelli PJ, Ahmadi A, Prevatt A. Insecticidal activity of common reagents for insect foreign bodies of the ear. Laryngoscope. 2001 Jan;111(1):15-20.PMID:11192884 -------- NDÉ Autre cas médical insolite récent

|

Scooped by

Bernadette Cassel

February 25, 2023 1:13 PM

|

Depuis plus de 50 ans, les scientifiques ont observé que le comportement d'une grande variété d'animaux peut être influencé par le champ magnétique terrestre. by La Rédaction · 24 février 2023 "Depuis plus de 50 ans, les scientifiques ont observé que le comportement d’une grande variété d’animaux peut être influencé par le champ magnétique terrestre. Cependant, malgré des décennies de recherche, la nature exacte de ce « sens magnétique » reste insaisissable. Will Schneider et Richard Holland de l’Université de Bangor au Pays de Galles et leur collègue Oliver Lindecke de l’Institut de biologie d’Oldenburg, en Allemagne, ont maintenant rédigé un aperçu complet de ce domaine interdisciplinaire, en mettant l’accent sur la méthodologie impliquée. Ce travail est maintenant publié dans la revue Thèmes spéciaux de l’EPJ. Ce sens magnétique, ou « magnétoréception », a été remarqué pour la première fois chez les oiseaux, et en particulier chez les oiseaux chanteurs migrateurs. Il a maintenant été observé chez de nombreuses autres espèces, notamment des mammifères, des poissons et des insectes. Cependant, la relation exacte entre le champ magnétique et le comportement est difficile à cerner car elle peut être masquée par d’autres facteurs environnementaux. Les expériences doivent être conçues avec beaucoup de soin si l’on veut que leurs résultats soient statistiquement valables. « Notre objectif est de fournir une vue d’ensemble équilibrée aux chercheurs qui souhaitent entrer dans ce domaine passionnant de la biologie sensorielle », explique Schneider. Lui et ses co-auteurs ont décrit une gamme de méthodes utilisées pour déduire si le comportement d’un animal est affecté par un champ magnétique. Celles-ci incluent l’utilisation du GPS pour marquer l’alignement des animaux avec le champ terrestre pendant les activités normales, telles que le pâturage des vaches ; observer le comportement après que les tissus supposés être responsables de la magnétoréception ont été retirés ou que des gènes ont été éliminés ; et attacher de petits aimants sur ou près du corps des animaux pour perturber le mécanisme. Des travaux supplémentaires par des physiologistes animaux, des neuroscientifiques, des généticiens et d’autres seront également nécessaires pour vraiment comprendre ce phénomène. Et cette recherche n’a pas qu’un intérêt académique. « Comprendre la magnétoréception animale nous aidera à protéger les animaux relâchés dans des environnements inconnus à l’état sauvage », ajoute Lindecke." ------- NDÉ Travaux récents [Image] Behavioural testing of animal magnetic sensing in the laboratory and the wild. Typically, measures range from a observing body alignment in inactive or moving animals, e.g. in termites which occupy resting positions perpendicular to the magnetic field direction [6], to manipulations of the animal or its immediate surroundings. Numbing or removing the (nerve)tissues [...]

|

Scooped by

Bernadette Cassel

January 5, 2023 12:13 PM

|

"Ces insectes profitent du climat qui se réchauffe, montre une étude de la revue “Science”. Ils se multiplient, colonisent de nouveaux territoires… Et entretiennent le réchauffement de la planète. Le “Washington Post” s’est rendu en Australie pour évaluer les dégâts." ------- NDÉ L'étude (Re)lire aussi : - La sensibilité des termites à la température affecte le taux de pourriture du bois à l'échelle mondiale - De ici.radio-canada.ca - 10 octobre, 17:38

- Cycle du carbone : les insectes et le climat jouent un rôle clé dans la décomposition du bois mort - De www.cirad.fr - 3 septembre 2021, 13:00

→ Tous les scoops autour de l'étude https://www.scoop.it/search?q=Termite+sensitivity+to+temperature+affects+global+wood+decay+rates [Image] Amy Zanne sur Twitter : "1/11 We are excited to announce release of our paper "Termite sensitivity to temperature affects global wood decay rates" https://t.co/tu389Kdnbh @ScienceMagazine @NewsfromScience @NSF"

https://twitter.com/amyzanne/status/1573009775733923840

|

Scooped by

Bernadette Cassel

December 14, 2022 12:38 PM

|

S’ils ne peuvent pas verbaliser leur ressenti, les mouches, les moustiques, les termites et les cafards à l’âge adulte semblent faire l’expérience consciente de la douleur, affirment des chercheurs. Par Axelle Playoust-Braure Le 14 décembre 2022 à 09h16 "Il existe des preuves solides que certains insectes ressentent la souffrance au stade adulte – notamment les mouches, les moustiques, les termites et les cafards. C’est la conclusion d’une revue systématique de littérature scientifique menée par six chercheurs en biologie et philosophie des sciences, publiée en novembre dans la revue Advances in Insect Physiology. Cette synthèse des connaissances, réalisée à partir de plus de 350 études, dresse le bilan des preuves disponibles sur la sentience des insectes – c’est-à-dire sur leur « capacité à éprouver des sensations, des états mentaux consciemment vécus comme bons ou mauvais ». Ses résultats démentent l’idée répandue selon laquelle ces petits invertébrés sont avant tout des automates réagissant par instinct ou réflexe. Au-delà des réflexes, la sentience animale La souffrance des insectes est longtemps restée un domaine d’investigation scientifique négligé : « Il y a 15 ans, personne n’aurait pris au sérieux ce sujet, explique Lars Chittka, zoologiste ayant contribué à l’étude, auteur d’un récent ouvrage sur les capacités cognitives des abeilles. Cela aurait facilement été ridiculisé. » Pourtant, bien que petits, les systèmes nerveux de ces animaux sont d’une complexité étonnante." (...) ------- NDÉ Illustration → Short Research Summary: Can insects feel pain? A review of the neural and behavioural evidence by Gibbons et al. 2022 - EA Forum, 22.11.2022 https://forum.effectivealtruism.org/posts/yPDXXxdeK9cgCfLwj/short-research-summary-can-insects-feel-pain-a-review-of-the [Image] Blattodea (cockroaches, termites), Coleoptera (beetles), Diptera (flies, mosquitoes), Hymenoptera (bees, ants, wasps, sawflies), Lepidoptera (butterflies, moths), Orthoptera (crickets, katydids, grasshoppers). This table is an adapted version of Table 11 on page 49 of the original paper; figure credited to Sajedeh Sarlak.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 25, 2022 12:00 PM

|

"Alors que le bois mort constitue un stock de carbone, des chercheurs révèlent que les termites conservent une capacité à dégrader cette biomasse dans les zones chaudes et arides. Étant donné que ces surfaces vont s'étendre avec le réchauffement climatique, ces insectes pourraient influencer le cycle global du carbone." Posté le 25 novembre 2022 par Nicolas LOUIS "... Grâce à des données collectées dans 133 sites à travers 6 continents, les chercheurs révèlent pour la première fois que les termites sont à la fois très sensibles aux variations de température, mais tolèrent des niveaux d’humidité faibles. Le taux de décomposition des termites augmente ainsi de plus de 6,8 fois à chaque hausse de 10 degrés des températures. En comparaison, celui des champignons, eux aussi responsables de la dégradation du bois, se limite à 2 fois, car dès que le bois contient moins de 20 à 22 % d’humidité, ils sont confrontés à des difficultés à dégrader la lignine et la cellulose. « Dans les forêts tropicales humides, la compétition entre les champignons et les termites est moins élevée, car ils sont tous les deux capables de dégrader le bois, explique Jacques Beauchêne, xylologue au Cirad et co-auteur de l’étude. Alors que les forêts sèches, les savanes et les zones subdésertiques ne sont pas propices au développement des champignons, car ils ont besoin d’une humidité au moins supérieure à 20 % pour se déplacer. Une plus forte activité des termites est donc observée dans ces endroits, car leur compétition avec les champignons est moins forte. » Or, en raison du réchauffement climatique, les zones chaudes et arides vont s’étendre à l’avenir dans le monde. Les chercheurs ont croisé leurs résultats avec des modèles de changement climatique. Ils ont découvert que peu importe la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre retenue, l’aire de répartition des termites risque d’augmenter à travers les régions tropicales et subtropicales d’ici à 2050. « Cette progression des termites nous a surpris, ajoute le chercheur. J’ai vécu plus de 30 ans en Guyane et j’étais persuadé que l’activité des termites était plus virulente en zone tropicale humide. En fait, grâce à notre étude, on se rend compte qu’ils sont plus virulents dans les climats tropicaux secs. »" (...)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 22, 2022 1:11 PM

|

Plant water stress, not termite herbivory, causes Namibia’s fairy circles Stephan Getzin et al. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics

Available online 20 October 2022, 125698

---------- NDÉ Dans la presse : → Secrets of Namibia's fairy circles demystified: Plants self-organize - by University of Göttingen, 20.10.2022 https://phys.org/news/2022-10-secrets-namibia-fairy-circles-demystified.html Traduction : Les scientifiques se sont interrogés sur l’origine des cercles de fées de la Namibie pendant près d’un demi-siècle. Cela se résumait à deux théories principales : soit les termites étaient responsables, soit les plantes s’auto-organisaient d’une manière ou d’une autre. Maintenant, des chercheurs de l’Université de Göttingen, profitant de deux saisons de précipitations exceptionnellement bonnes dans le désert du Namib, montrent que les herbes dans les cercles de fées sont mortes immédiatement après la pluie, mais l’activité des termites n’a pas causé les zones à nu. Au lieu de cela, des mesures continues de l’humidité du sol démontrent que les graminées autour des cercles ont fortement appauvri l’eau au centre et y ont ainsi probablement induit la mort des graminées à l’intérieur de ces cercles." Une étude antérieure récente :

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...

![[Case reports] Tiques, cafards, scarabées, araignées, termites et autres bestioles peuvent élire domicile dans l'oreille | EntomoNews | Scoop.it](https://img.scoop.it/74Iwysdmhk2irFh59ZHhaTl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)