Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 10, 2022 11:38 AM

|

La capacité des termites dans la décomposition du bois croît avec l'augmentation de la température. Les termites aiment la chaleur, ce qui risque d’aggraver le réchauffement climatique Alain Labelle Publié à 10 h 03 "L'appétit des termites pour le bois augmente avec la hausse des températures, ce qui risque de libérer davantage de carbone dans l'atmosphère et de contribuer au réchauffement climatique. Ainsi, une vaste étude internationale menée dans 22 pays montre que la capacité des termites de décomposer le bois est près de sept fois plus rapide par 10 °C d'augmentation de la température. Les termites sont souvent considérés comme une nuisance parce qu’ils se nourrissent de cellulose – l’un des principaux composants des végétaux tels que le bois utilisé pour les charpentes des maisons. Ils sont souvent considérés comme des insectes néfastes, mais les termites qui s’attaquent aux constructions humaines représentent moins de 4 % de toutes les espèces dans le monde, note la biologiste Maria Juliana Pardo qui a participé à l’étude sous la supervision du professeur Jim Dalling de l’Université de l'Illinois, également associé au Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). « Dans les faits, la plupart des espèces de termites jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes naturels, en particulier sous les tropiques, car ils contribuent à recycler le bois mort qui couvre le tapis des forêts. » — Une citation de Maria Juliana Pardo Sans ces insectes – et les microbes (bactéries et champignons) – qui transforment les déchets végétaux et les carcasses d’animaux en humus ou en minéraux, la Terre serait remplie d’organismes morts. Bien que les microbes et les termites décomposent tous le bois mort, il existe des différences importantes entre eux. Alors que les microbes ont besoin d'eau pour se développer et consommer le bois, les termites peuvent fonctionner à des niveaux d'humidité relativement faibles. Repères - Les arbres qui croissent jouent un rôle central dans le cycle global du carbone, puisqu’ils absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère par l’entremise de la photosynthèse. Une fois qu’ils meurent, toutefois, ils deviennent une source d’émission de carbone.

- Le bois mort est un important réservoir de carbone. La taille de ce réservoir est partiellement déterminée par la décomposition du bois par des organismes vivants comme les microbes et les termites.

- À ce jour, plusieurs études ont montré le rôle des microbes dans la décomposition du bois, mais peu se sont intéressées au rôle des termites dans ce processus.

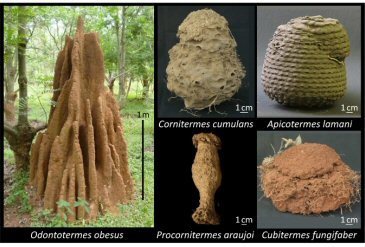

Des insectes composteurs Pour réussir à évaluer les taux de consommation de bois mort par les termites et les microbes dans différents climats, une centaine de biologistes dirigés par Amy Zanne, de l'Université de Miami, ont lancé une vaste initiative internationale. La biologiste Amy Zanne (à gauche) et des étudiants de l'Université d'État à Campinas près de termitières dans une savane tropicale du parc national de la Chapada dos Veadeiros au Brésil. Photo : Université d'État à Campinas/Rafael Oliveira Pendant une période allant jusqu'à 2 ans, nous avons suivi la décomposition de blocs de bois de pin (Pinus radiata) dans 133 sites qui couvraient les écosystèmes de six continents, explique Maria Juliana Pardo, qui a fait ses études à l’Université de Montréal. Ces blocs de bois étaient recouverts de grillage à la surface du sol. Le dispositif expérimental était le même sur tous les sites, c’est-à-dire 20 stations de paires de blocs de bois espacées d'au moins 5 mètres. « La moitié des blocs présentait de petits trous dans le grillage, ce qui permettait aux termites d'y accéder. L'autre moitié n'avait pas de trous, de sorte que seuls les microbes pouvaient accéder aux blocs à travers les mailles. » — Une citation de Maria Juliana Pardo Cette expérience a permis d'évaluer comment les taux de consommation de bois par les termites et les microbes variaient en fonction des facteurs climatiques, tels que la température et les précipitations, ajoute la biologiste. Résultat : les chercheurs ont constaté que les blocs couverts par le filet avec des trous se décomposaient plus rapidement que ceux qui n'en avaient pas, ce qui montre toute l’importance de la contribution des termites à la décomposition. L’expérience a aussi montré que les termites sont extrêmement sensibles à la température et que leur activité augmente considérablement dans les climats plus chauds et plus secs. Mieux encore, l’étude a réussi à quantifier pour la première fois à quel point les termites aiment la chaleur. Les termites d'une région où la température est de 30 ℃ mangent le bois près de sept fois plus vite que dans un endroit où la température est de 20 ℃, explique Maria Juliana Pardo. « En comparaison, la décomposition microbienne (bactéries et champignons) du bois ne fait que doubler avec la même augmentation de température (10 ℃). » — Une citation de Maria Juliana Pardo L’expérience a aussi montré que si les précipitations n’affectent pas la phase de décomposition du bois par les termites, elles rendent les insectes moins efficaces pour trouver les blocs de bois. « La découverte [des blocs de bois] par les termites était plus élevée dans les endroits chauds et secs comme les savanes, les forêts tropicales saisonnières et les déserts subtropicaux. » — Une citation de Maria Juliana Pardo Termites, climat et carbone Cette étude, combinée à différentes projections des changements climatiques, laisse entrevoir de beaux jours pour les termites sur Terre dans les décennies à venir. Le réchauffement mènera à une plus grande répartition territoriale des termites hors des tropiques, au nord et au sud de l'équateur, poursuit la chercheuse. « Ces résultats sont importants, car ils nous donnent un aperçu du rôle des termites dans le processus de décomposition du bois et dans le cycle global du carbone, qui a été jusqu'à présent largement négligé. » — Une citation de Maria Juliana Pardo Si les termites deviennent plus productifs dans la dégradation du bois mort en raison du réchauffement, ils permettront son élimination plus rapide, ce qui entraînera une libération dans l'atmosphère d'une plus grande quantité de carbone. Ainsi, la réduction de la quantité de carbone stockée sur Terre pourrait déclencher une boucle de rétroaction qui accélérerait le rythme du changement climatique. L’étude publiée dans la revue Science, "Termite sensitivity to temperature affects global wood decay rates", montre à quel point il est essentiel de bien cerner la dynamique des communautés d’organismes qui décomposent le bois mort, car elle peut aider à prévoir le rôle du carbone enfoui dans les écosystèmes terrestres sur les effets du changement climatique." [Image] Gros plan sur un termite souterrain asiatique (Coptotermes gestroi). Photo : Université de la Floride/Thomas Chouvenc

|

Scooped by

Bernadette Cassel

September 5, 2022 1:24 PM

|

CHRONIQUE. Une équipe américaine met en avant l’activité particulière de cette hormone chez les reproductrices, qui expliquerait pourquoi elles vivent si longtemps. Nathaniel Herzberg Publié hier à 18h30, mis à jour à 11h12 le 05.09.2022 "Chez les insectes sociaux, les reines semblent défier les lois les plus élémentaires de la biologie. De la génétique, d’abord. Qu’elles soient abeilles, guêpes, termites ou fourmis, les souveraines affichent une taille, une longévité, un mode de vie, une immunité qui diffèrent en tout point de leurs congénères, alors même qu’elles présentent un génome identique. Certes, tout ne tient pas dans l’ADN, c’est aujourd’hui bien connu. Mais de là à vivre 30 ans, comme certaines reines fourmis, quand les roturières ne passent pas l’année, constitue un sérieux mystère. D’autant qu’au passage, nos têtes couronnées violent une autre règle assez universelle, à savoir qu’entre vivre vieux ou se reproduire abondamment, il faut choisir. Engendrer nécessite de l’énergie, durer également. Si bien que plus les espèces pondent, plus elles meurent vite. Et inversement, pourraient nous rappeler les orques et les éléphantes. Comment dès lors comprendre que les reines fourmis précédemment évoquées puissent pondre un million d’œufs quand leurs jumelles n’en produisent aucun ? Certes, leur alimentation diffère. Comme les abeilles avec la gelée royale, les souveraines fourmis surconsomment graisses et protéines. Mais les études sur les souris comme sur les hommes l’ont montré, un tel régime n’a jamais favorisé l’accès au grand âge. De nombreux chercheurs ont donc émis et testé d’autres hypothèses. Le rythme de vie réduit des reines, leur sous-exposition aux agents pathogènes, une surexpression des gènes de défense face au stress oxydatif ou encore de ceux qui participent à la réparation de l’ADN ont été avancés, rappelle Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des fourmis. Mais rien de tout à fait convaincant. Chez les fourmis sauteuses d’Inde du Sud, « les travailleuses vivent 7 mois, les reines 5 ans » Claude Desplan, professeur à NYU Dans la revue Science, une équipe américaine propose une piste que la chercheuse française juge « très sérieuse » : le rôle de l’insuline." [Image] « Harpegnathos saltator », une fourmi sauteuse du Kerala (Inde). KALESH SADASIVAN / ANTWIKI / CC BY-SA 4.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 25, 2022 10:09 AM

|

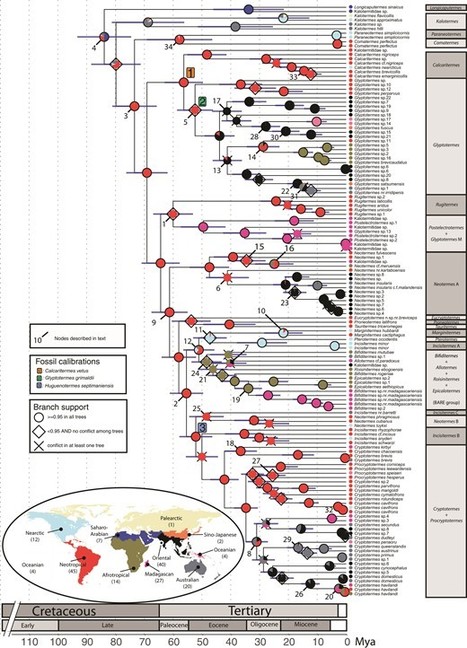

Selon une nouvelle étude, des termites de la famille de bois sec (Kalotermitidae) ont traversé avec succès l'océan au moins 40 fois au cours des 50 derniers millions d’années, alors qu’elles sont connues pour ne pas voler sur de longues distances. Roxane Merlot Publié le 24/05/2022 à 16h16 Les termites sont les principaux décomposeurs des écosystèmes terrestres et la deuxième lignée la plus diversifiée d'insectes sociaux. Connus pour être des animaux volants, ils sont cependant assez nuls pour voler sur de longues distances. Pourtant "ils sont très bons pour traverser les océans", explique Aleš Buček, généticien évolutionniste de l'Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), au Japon. Des maisons en bois qui peuvent servir de petits navires En étudiant les îles Krakatau, en Indonésie, qui ont été dévastées en 1883 par une éruption volcanique et qui a laissé toute la région désolée, les chercheurs ont observé que plusieurs espèces de termites de bois sec avaient recolonisé la région après seulement 100 ans. Pour résoudre ce mystère et comprendre le mode de dispersion des Kalotermitidae, malgré leur incapacité à voler sur de longues distances, les chercheurs se sont penchés sur leur mode de vie. "La plupart des espèces existantes de Kalotermitidae sont incapables de se nourrir en dehors de leur morceau de bois de nidification. Elles forment de petites colonies dans des objets en bois comme des branches mortes sur des arbres vivants", écrivent les chercheurs, dans leur étude publiée dans la revue Molecular Biology and Evolution. Ainsi, selon les chercheurs, les termites utiliseraient des morceaux de bois comme de petits navires. "La capacité de dispersion des Kalotermitidae découle de leur mode de vie, car ils nichent et se nourrissent généralement de morceaux de bois uniques, qui peuvent flotter à travers les océans sous forme de radeaux", écrit l'équipe dans son article." (...) [Image] Time-calibrated phylogeny of Kalotermitidae.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

February 21, 2022 6:54 AM

|

A handful of scientists have started to train their ears to the worms, grubs and roots underground. They were not prepared for what they heard. Animals in the soil make noises. Biologists are listening. Par Ute Eberle 09.02.2022 Traduction : Twitter souterrain Carolyn-Monika Görres, écologiste du paysage à l'université de Geisenheim, en Allemagne, a été choquée de découvrir tout ce que les bruits souterrains peuvent révéler. Grâce à un financement de la National Geographic Society, Mme Görres étudie les larves de coléoptères se nourrissant de racines, appelées vers blancs, et s'intéresse plus particulièrement aux gaz, tels que le méthane, qu'elles émettent. Les biologistes soupçonnent ces petits insectes, dont les espèces varient, de contribuer de manière substantielle aux émissions climatiques, en raison de leur nombre. (Un exemple de ce que peuvent représenter les émissions des insectes : On estime que les termites produisent environ 1,5 % des émissions mondiales de méthane. À titre de comparaison, la quantité provenant de l'exploitation du charbon est de 5 à 6 %). Dès le début, Mme Görres est restée perplexe. Comment pouvait-elle savoir combien de ces larves de quelques centimètres de long vivaient dans une parcelle de sol ? "Traditionnellement, on creuse le sol pour voir ce qu'il y a", dit-elle. "Mais alors, tout est perturbé." Görres s'est donc rendue à vélo dans les prairies et les forêts des environs de sa ville, a enfoui deux douzaines de capteurs acoustiques dans le sol et a enregistré les larves qui vaquaient à leurs occupations. Lorsqu'elle fait écouter les enregistrements à d'autres personnes, "certains disent que cela ressemble au craquement d'un arbre", dit-elle. "D'autres entendent des morceaux de papier de verre que l'on frotte l'un contre l'autre." Görres a appris qu'elle pouvait distinguer les larves des deux espèces de vers blancs qu'elle étudie - le hanneton commun (Melolontha melolontha) et le hanneton forestier (M. hippocastani) - grâce à un bourdonnement similaire au chant aérien, ou stridulation, des cigales et des sauterelles. Pour ce faire, les larves frottent leurs mandibules l'une contre l'autre. "On pourrait dire qu'elles grincent des dents pour se parler sous terre", explique M. Görres. "La beauté des stridulations est qu'elles semblent être spécifiques à chaque espèce, tout comme les chants d'oiseaux." Une fois que les larves se transforment en chrysalides, elles passent à un autre mécanisme bruyant : elles font tourner leur abdomen dans leur coquille et le frappent contre la paroi de celle-ci. Pourquoi font-ils cela ? Ce n'est pas clair. Au-dessus du sol, la stridulation des insectes attire les partenaires. Mais pour les larves, "la reproduction n'a pas encore d'importance", explique Mme Görres. Pour en savoir plus, l'écologiste (qui a baptisé son projet d'acoustique du sol "Underground Twitter") a rempli des récipients de terre sablonneuse provenant de l'habitat naturel des insectes, y a ajouté des tranches de carottes pour satisfaire les larves et les a emmenés dans son laboratoire. Elle a remarqué qu'une larve gardée seule ne stridulait que rarement. Mais si plusieurs d'entre elles partageaient un même récipient, elles chantaient - beaucoup. Un trio de larves de hanneton a stridulé 682 fois au total pendant les deux heures et demie qu'elles ont passées ensemble. Görres pense que les larves chantent pour se mettre en garde les unes contre les autres. Les larves sont des mangeurs invétérés - "leur seul but dans la vie est de gagner de la biomasse", explique-t-elle - et si elles sont trop nombreuses à partager la même parcelle de terre, elles commencent à se cannibaliser. À l'appui de cette affirmation, elle note que les scientifiques ont repéré des larves qui changeaient de trajectoire pour éviter les chrysalides qui leur donnaient des coups d'abdomen. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) [Image] Les hannetons stridulants

Les larves de hannetons, sortes de vers blancs, "chantent" sous terre en frottant leurs mandibules l'une contre l'autre. Leurs chants sont spécifiques à chaque espèce, "tout comme les chants d'oiseaux", explique Carolyn-Monika Görres, écologiste du paysage à l'université de Geisenheim, en Allemagne. Écoutez les sons de deux espèces de hannetons : le hanneton des forêts Melolontha hippocastani (en haut) et le hanneton commun Melolontha melolontha (en bas). Les enregistrements ont été filtrés pour conserver les signaux audio entre 200 et 5 000 Hz. CRÉDIT : CAROLYN-MONIKA GÖRRES / Knowable Magazine

|

Scooped by

Bernadette Cassel

June 22, 2021 10:49 AM

|

Nous en savons étonnamment peu sur les millions d’animaux, de plantes et d’oiseaux qui peuplent l’Amazonie. Filipe França, Lancaster University; Alexander C. Lees, Manchester Metropolitan University; Jos Barlow, Lancaster University et Yves Bas, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 21 juin 2021, 20:37 CEST "... Même s’il est désormais bien connu que ce sont les petites bestioles qui dirigent le monde, notre compréhension du rôle des invertébrés n’en est qu’à ses débuts. Dans les forêts tropicales, il a été démontré que les termites améliorent la résistance à la sécheresse, tandis que les bousiers peuvent aider les forêts tropicales à se régénérer. Compter la faune Bien que l’on sache que la faune et ses fonctions sont primordiales pour comprendre les mécanismes de récupération des forêts, il n’est pas évident de la comptabiliser." [... ] "Qu’en est-il des invertébrés ? La plupart des espèces n’ont pas encore été formellement classifiées par les taxonomistes, et leur identification repose sur quelques spécialistes ayant accès à des collections de référence complètes. Leur abondance varie au cours de l’année, d’une année sur l’autre, en réponse aux variations climatiques, aux événements climatiques extrêmes, et en fonction d’autres facteurs, encore incompris." (...) [Image] Coprophanaeus lancifer, un grand bousier disperseur de graines en Amazonie. Hannah Griffiths, Author provided (no reuse)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

March 14, 2021 2:52 PM

|

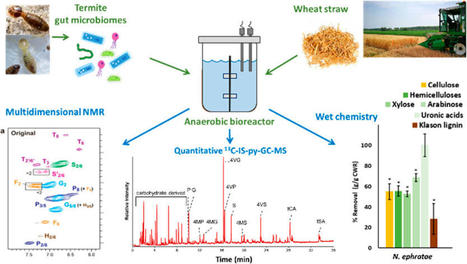

Lignin is a major lock for lignocellulose valorization in biorefineries, prompting a need to find new ligninolytic systems. Termites are efficient lignocellulose degraders, and a large part of this ability comes from its anaerobic gut microbiome. However, the potential of termite gut microbiomes to degrade lignin under anaerobic conditions has yet to be elucidated. By applying wet chemistry, multidimensional NMR spectroscopy, and quantitative 13C-IS py-GC-MS, we determined the chemical and structural characteristics of wheat straw digested by the gut microbiomes of higher termites Nasutitermes ephratae, Nasutitermes lujae, Microcerotermes parvus, and Termes hospes implemented in anaerobic bioreactors. Interestingly, all gut microbiomes managed to remove lignin (up to 37%), although hemicellulose (mean 51%) and cellulose (mean 41%) were degraded more efficiently. (...) - Termite Gut Microbiota Contribution to Wheat Straw Delignification in Anaerobic Bioreactors | ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 25.01.2021

[via] Recherche animale sur Twitter, 21.02.2021 https://twitter.com/recherche_anima/status/1363555345923256322

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 13, 2019 11:25 AM

|

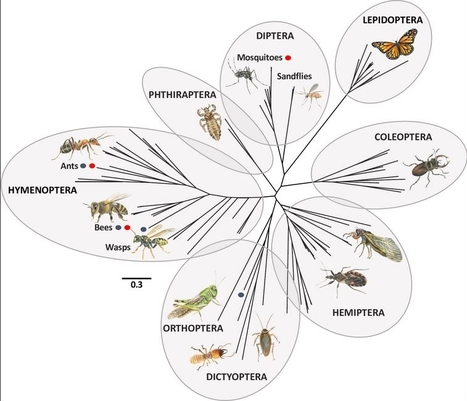

Une étude italienne a trouvé un moyen de diminuer l’envie des moustiques-tigres de piquer les humains. Cela ouvre une voie pour réduire la transmission de certaines maladies. Par Agathe Delepaut, 09.05.2019 "... Chez les moustiques, un gène (partie de l’ADN qui transmet des caractéristiques et des fonctions à l’organisme) permet de construire une protéine qui est identique à celle contenue dans le jaune d’œuf. Plus cette protéine est produite, plus l’insecte cherche à piquer. Or, après un repas sucré, comme après une piqûre, la production de la protéine diminue. Contrôler ce gène, permettrait de contrôler l’envie de piquer des moustiques femelles. C’est du moins ce qu’espèrent les chercheurs." (...) [Image] Phylogenetic relationships of insect vitellogenins. "Maximum-likelihood phylogeny based on 97 amino acid sequences from 74 species covering 8 insect orders (see S4 Table for accession numbers). Blue dots denote vitellogenins of eusocial insects (ants, bees, common wasp, termites), and red dots denote insect groups for which a role of vitellogenins in regulating behaviours has been experimentally demonstrated (mosquitoes, ants, bees). These vitellogenins are not closely related because the observed clusters mainly reflect the different insect orders."

|

Scooped by

Bernadette Cassel

April 9, 2019 7:02 AM

|

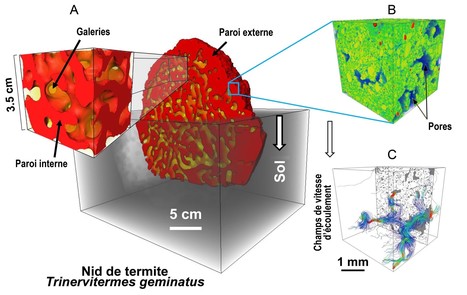

Les termites construisent des nids d’une remarquable complexité architecturale et qui possèdent d’étonnantes propriétés permettant la régulation de la température et le contrôle de la ventilation. Mais les mécanismes responsables de ces propriétés sont encore peu connus. Dans une étude publiée dans la revue Science Advances les chercheurs ont mis en évidence le rôle fondamental des structures construites par les termites à micro-échelle dans la ventilation des nids mais également dans les échanges thermiques et le drainage de l'eau de pluie. Publié le 25.03.2019 - The architectural design of smart ventilation and drainage systems in termite nests.

Singh, K., Muljadi, B.P., Raeini, A.Q., Jost, C., Vandeginste, V., Blunt, M.J., Theraulaz, G. & Degond, P.

Science Advances 22 Mar 2019 Vol. 5 no 3 DOI: 10.1126/sciadv.aat8520 [Image] L’imagerie multi-échelles par tomographie aux rayons X des nids de termites et la simulation d’écoulements dans ces structures révèle le rôle important des réseaux de micro-pores présents dans la paroi des nids dans la ventilation, la régulation thermique et le drainage de l'eau de pluie. A : tomographie avec une résolution millimétrique ; B : tomographie avec une résolution micrométrique ; C : Simulation d'écoulement 3D au sein de la structure. Crédit : K. Singh [Trinervitermes geminatus ; Odontotermes obesus]

|

Scooped by

Bernadette Cassel

February 13, 2019 1:28 PM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2019 : Février "Comment les termites (Blatt. Termitidés) parviennent à construire une termitière parfaitement climatisée ? Ils n’ont ni architecte, ni plan ; chacun y travaille dans son coin sans aucun outil ; leur cerveau est minuscule dans un corps tout petit ; certes, la main d’œuvre est abondante. Les conditions de température, d’humidité, de taux de gaz carbonique dans l’air demeurent celles qui conviennent au développement des termites et des champignons qu’ils cultivent quelques soient les variations au cours du nycthémère, des jours et des saisons.

La forme et l’orientation des termitières varie beaucoup, en fonction du genre, de l’espèce et du lieu, de la cathédrale au patatoïde plat.

Samuel A. Ockoa, Alexander Heydeb et L. Mahadevanb, de Harvard (Massachusetts, États-Unis), livrent une explication à cette diversité au moyen d’un modèle mathématique. Celui-ci lie, par des règles simples, les paramètres physiques de l’environnement de l’individu à son comportement. Le modèle « marche » et rend compte des différentes formes de termitière observées.

Une termitière, avec ses galeries, fonctionne comme un système de ventilation, dont l’énergie est le changement de température entre le jour et la nuit. Les flux d’air qui y circulent voient leur température et leur hygrométrie varier ; ils transportent des phéromones et le gaz carbonique produit par la respiration des habitants. Localement, ces facteurs indiquent aux ouvriers et ouvrières présents quoi faire. Par exemple, s’il fait chaud, modifier la géométrie de la paroi pour refroidir l’air. Une fois ce but atteint, les termites modifient leur comportement. Ce sont ces boucles de rétroaction qui dessinent la termitière. Les termites vivent dans un état de déséquilibre robuste et adaptatif.

Le rôle des phéromones reste à préciser. Elles commandent sans doute la construction de la chambre royale et, par ailleurs, le façonnage des piliers."

Article source

Illustration : termitières. De l'article.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 25, 2018 6:20 PM

|

Chez les termites, la règle générale veut que les mâles et les femelles participent ensemble aux activités sociales de la colonie. Pourtant, au Japon, certaines termitières sont devenues 100 % féminines grâce à la mise en place d'une reproduction asexuée. Des termitières 100 % féminines. Publié le 09.10.2018

|

Scooped by

Bernadette Cassel

September 13, 2018 5:56 AM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2018 : Septembre

"Chez les insectes eusociaux – le plus haut grade de la socialisation – un ou plusieurs individus sont chargés de la reproduction – ce sont les reines -, tandis que les autres, parmi sa progéniture, s’occupent des larves et/ou défendent la colonie - ce sont les ouvrières et/ou les soldats, stériles. En outre plusieurs générations cohabitent. De telles sociétés composites bien organisées sont apparues indépendamment chez les termites, les pucerons, les thrips, les guêpes, les abeilles et les fourmis.

Dans le cas des fourmis (Hym. Formicidés), on imagine un ancêtre « guêpe primitive » qui alternativement pondait et s’occupait des larves. Comment en est-on arrivé aux colonies évoluées où une unique reine pond tandis qu’une foule d’ouvrières et de soldates se chargent de l’approvisionnement, de l’élevage du couvain et de la défense de la fourmilière ?

Romain Libbrecht et des chercheurs de l’université Rockfeller (New-York, États-Unis) ont trouvé une réponse inattendue. La reproduction est déclenchée par un unique gène, lui-même activé par une meilleure alimentation.

Le gène s’appelle ILP2, pour insulin-like peptide. Son rôle est ressorti de la comparaison de 5 581 gènes de 7 espèces de fourmis appartenant à 4 sous-familles. Partout il s’exprime plus chez les individus fertiles. On ne le trouve que dans le cerveau, dans un groupe d’une petite quinzaine de cellules.

L’équipe a examiné particulièrement la fourmi tropicale pillarde Ooceraea biroi. Elle se reproduit par parthénogenèse. Chaque individu pond pendant 18 jours puis durant les 16 jours suivants fourrage et nourrit les larves. Et ainsi de suite. La présence des larves inhibe le fonctionnement des ovaires. En injectant du peptide ILP2 dans les fourmis nourricières, les chercheurs les ont fait pondre. En ajoutant des larves à un groupe de fourmis en phase de ponte, ils les ont amenées à materner.

La colonie comporte quelques intercastes, des individus un peu plus grands, avec des yeux et plus fertiles : des sortes de pré-reines. En enrichissant la pitance de fourmis, elles deviennent souvent des intercastes.

C’est peut-être ce qui s’est produit au cours de l’évolution : d’aucunes ont mieux mangé que leurs sœurs… Il reste à comprendre comment la nourriture est répartie dans une colonie."

Article source : DOI: 10.1126/science.aar5723 Photo : fourmis Ooceraea biroi, imagos et larves. Cliché R. Liebbrecht

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 17, 2018 11:11 AM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2018 : Mai "Les insectes eusociaux indiquent à leurs compagnons de la colonie la disponibilité d’une source de nourriture et les incitent à se bouger par différents moyens. Le plus sophistiqué est celui de l’Abeille mellifère qui danse en huit. On connaît les pistes chimiques des fourmis, termites et mélipones. Dans d’autres cas, l’indication n’est pas précise, c’est juste un signal de recrutement de récolteuses, à l’instar de la vibration des ouvrières de la même Abeille qui incitent à aller assister à la danse, des phéromones des glandes tergales des bourdons ayant fait bonne récolte, des vibrations thoraciques et les bourrades des mélipones et de diverses gesticulations des fourmis. Mais rien d’évident chez les guêpes (Vespidés).

On a observé, notamment chez la Guêpe germanique Vespula germanica, des coups portés au substrat par l’abdomen. Ils ont été interprétés a priori surtout comme un signal de faim.

Benjamin Taylor et ses collaborateurs, du LaGuardia Community College à New-York (États-Unis) ont déterré 6 colonies de Guêpe germanique et placé la reine avec des ouvrières dans des cages transparentes reliées à l’extérieur. Dans l’antichambre, soit du sirop sucré, soit de l’eau pure pour les faire jeûner. Les sons des tambourineuses – typiquement 30 coups/min. - étaient enregistrés, ou leur étaient diffusés par haut-parleur.

Le tambourinement augmente avec l’apport de nourriture et cesse avec le jeûne. Il ne signifie donc pas un état de famine. Les mouvements des ouvrières et l’intensité des échanges de nourriture entre elles (trophallaxie) s’accroissent au son des coups d’abdomen. Ceux-ci provoquent peu de départs supplémentaires mais les ouvrières récoltent à cette occasion plus d’informations sur les sources de nourriture.

Les séquences de tambourinement durent de 4 à 137 secondes. Serait-ce un code pour des informations sur la localisation ou la qualité de la provende ?"

Article source : DOI: 10.1007/s00114-018-1550-4

Photo : Guêpe germanique. Cliché C. Del Pico.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

April 22, 2018 10:48 AM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2018 : Avril "Les divers moyens mis en œuvre par les fourmis (Hym. Formicidés, presque 10 000 espèces) pour leur défense sont un objet d’étude inépuisable. Ainsi, à l’occasion d’une revue de la taxinomie du complexe de Colobopsis cylindricus, fourmis charpentières d’Extrême-Orient, un fort groupe de chercheurs a pu apporter des précisions sur la vie et surtout le comportement d’autothyse chez C. explodens.

Autrefois nommée Camponotus saundersi (en fait un complexe d’espèces), elle a reçu un nom spécifique très explicite. En effet, cette fourmi explose.

Les ouvrières patrouillent sur les feuilles, mâchant les épiphytes, dont seules les levures semblent utiles à sa nutrition. Fort particulières sont les longues séances de « ménage » qu’elles effectuent, nettoyant l’épiderme du limbe, on ne sait dans quel but.

Les major sont phragmotiques ; autrement dit elles ont une grosse tête plate en bouclier qui leur sert à faire barrière aux envahisseurs en occultant les orifices du nid.

À l’instar de plusieurs espèces de termites, les ouvrières minor sont munies d’un lance-glu qui projette sur l’agresseur – très souvent une fourmi tisserande, le cas échéant la pince de l’entomologiste – un liquide visqueux, collant et irritant (et jaune) qui le neutralise. Cette colle est sécrétée par les glandes mandibulaires, énormes, qui s’étendent jusque dans l’abdomen et est projetée par la bouche. Souvent, la fourmi au contact de l’ennemi contracte ses muscles si fort que son gastre (partie distale de l’abdomen, au-delà du pétiole) se rompt d’un coup. La glu éclabousse et bloque le prédateur (et le lanceur) : 2 morts.

L’ouvrière se sacrifie ainsi pour la défense de sa colonie, composée de ses sœurs. Le phénomène d'autothyse mérite des investigations plus poussées, pour lesquelles C. explodens – que l’on sait élever – semble le meilleur modèle."

Article source (en anglais, gratuit)

Photo : résultat de l’explosion. Cliché Mark Moffet

NDLR : l’altruisme poussé jusqu’au suicide a été observé également chez Forelius pusillus : chaque soir, un groupe de fourmis sortent et bouchent les entrées du nid de l’extérieur, puis meurent de froid – voir l’Épingle « Héroïques ». Les ouvrières de Temnothorax unifasciatus, sentant la mort venir, sortent du nid et vont crever dehors, une précaution contre les éventuelles infections.

Il est présent, sous une autre forme, chez Copidosoma floridanum (Hym. Encyrtidé) où les larves de la forme « soldat », chargées d’éliminer les parasitoïdes concurrents, n’ont aucun avenir – voir « Guerre des sexes ».

On le connaît chez des pucerons gallicoles : les femelles âgées de Quadrartus yoshinomiyai participent à la défense en se collant (définitivement) à leur ennemi – voir « Le sacrifice de Madame Pot de colle » -, tandis que chez Nipponaphis monzeni les larves réparent les trous forés par des chenilles aphidiphages dans la paroi de leur galle en se vidant par les cornicules – voir « Rustine suicide ».

Enfin, la très connue et très commune Abeille mellifère ne survit pas à l’éviscération provoquée par le maintien de son dard (en harpon) dans la peau de celui qu’elle a pris pour une menace pour sa ruche.

|

|

Scooped by

Bernadette Cassel

September 27, 2022 6:43 AM

|

Avec le réchauffement climatique, l'aire de répartition des termites pourrait s'étendre de part et d'autre des tropiques, selon une étude internationale publiée dans la revue Science. Or, en recyclant le bois mort, ces insectes relâchent des gaz, susceptibles d'accentuer encore davantage l'effet de serre. Nastasia Michaels Publié le 26/09/2022 "Grignoteurs de meubles, dévoreurs de charpentes... Dire que les termites n'ont pas bonne réputation, serait un euphémisme. Pourtant, parmi ces insectes xylophages (mangeurs de bois), seules 4 % des espèces provoquent des dégâts chez l'Homme. L'immense majorité des termites s'avère, au contraire, essentielle aux écosystèmes tropicaux, décomposant et recyclant les arbres morts au sein des forêts humides. Et leur impact serait encore plus important que ce que l'on pensait jusqu'à présent, selon une étude internationale publiée par plus d'une centaine de chercheurs dans la revue Science (9/2022)." (...)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

June 6, 2022 1:58 PM

|

La phylogénie moléculaire révèle que les termites de bois sec ont effectué 40 voyages transocéaniques au cours des 50 derniers millions d’années, selon une étude japonaise Une famille de termites parcourt les océans du monde depuis 50 millions d'années Sciences et Avenir, 05.06.2022 [Image] Les termites de bois sec se sont servi de leur maison comme autant de petits navires pour coloniser le monde. Ales Bucek/université d'Okinawa

|

Scooped by

Bernadette Cassel

April 12, 2022 5:46 AM

|

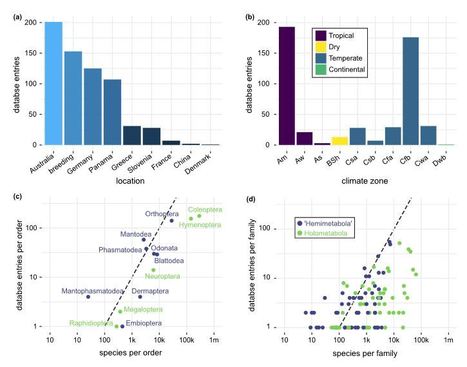

Le grillon Chauliogryllacris acaropenates a les plus fortes mandibules. Par Rédacteur,, le 09.04.2022 Cet article est extrait du mensuel Sciences et Avenir - La Recherche n°902, daté avril 2022. "ENTOMOLOGIE. Coléoptères, termites, guêpes, fourmis d'Asie, d'Europe ou d'Amérique… Sur 654 espèces d'insectes testées, c'est Chauliogryllacris acaropenates, un grillon des forêts humides du nord-est de l'Australie, qui a les plus fortes mandibules. C'est ce qu'ont rapporté des chercheurs de l'Université de Bonn, en Allemagne. Une nécessité pour cette espèce obligée de mordre dans le bois vivant pour y creuser ses nids." (...) [Image] Geographical and phylogenetic coverage of the bite force database.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

September 3, 2021 7:00 AM

|

Pour la première fois, une étude quantifie le carbone émis par le bois mort dans les forêts à l’échelle mondiale. La contribution des insectes à ce phénomène naturel, qui dépend du climat et de microorganismes comme les champignons, y est estimée à près d’un tiers. L’article est publié dans Nature le 1er septembre 2021, par une équipe de chercheurs dirigée par l'université Julius Maximilian de Würzburg (JMU) et la TUM (Technische Universität München). Le Cirad y a contribué en générant des données sur le site expérimental de Paracou, en Guyane. Cirad, 03.09.2021 (...) Les termites, des insectes essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers tropicaux "Si le climat influe fortement sur les processus de décomposition du bois, les micro-organismes et les insectes en sont également des architectes importants. Au niveau mondial, les insectes sont à l'origine de 29 % de la décomposition du bois, bien que ce phénomène soit surtout confiné aux tropiques. « Dans les forêts boréales et tempérées, la contribution des insectes est plus faible », ajoute Sebastian Seibold. « En milieu tropical, les insectes qui décomposent le bois mort sont en majorité des termites, précise Jacques Beauchêne, xylologue au Cirad en Guyane et co-auteur de l’étude. Sans le travail de décomposition, de broyage et de fragmentation de la matière organique des termites, on accumulerait des déchets de grande taille qui mettraient beaucoup plus de temps à se dégrader, malgré les conditions climatiques favorables à la décomposition sous les tropiques. » 55 sites répartis sur six continents, 140 espèces d’arbres et trois ans de mesures de terrain Ce travail colossal a rassemblé 50 groupes de recherche à travers le monde. Pendant trois ans, les équipes ont collecté les données de 55 sites forestiers sur 140 espèces d’arbres, dans des conditions parfois difficiles (incendies, inondations, sauvegarde d’espèces protégées…)." (...) Référence Seibold et al. 2021. The contribution of insects to global forest deadwood decomposition. Nature. [Image] Des échantillons de bois ont été placés dans des cages à l'abri des insectes, au milieu des sites étudiés, afin de quantifier leur contribution à la décomposition du bois. Ici, site expérimental du Cirad à Paracou, en Guyane. Crédit : J. Beauchêne, Cirad

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 9, 2021 1:10 PM

|

A new report in the Annals of the Entomological Society of America details 34 species of fungi that specialize in parasitizing termites. Mystery Growths on Termites Lead to Major Review of Ectoparasitic Fungi By Leslie Mertz, Ph.D. 07.05.2021 Des excroissances mystérieuses sur les termites conduisent à une révision majeure des champignons ectoparasites Un nouveau rapport publié dans les Annales de la Société d'entomologie d'Amérique présente 34 espèces de champignons spécialisés dans le parasitisme des termites. Cet effort a été motivé par les chercheurs qui s'interrogeaient sur les mystérieuses excroissances présentes sur la face ventrale des termites collectées en Amérique du Sud. Après avoir passé deux semaines en expédition entomologique dans les luxuriantes forêts tropicales de Guyane, dans le nord-est de l'Amérique du Sud, les chercheurs avaient collecté une variété de libellules, de fourmis et de termites qu'ils pouvaient étudier à leur retour dans leurs laboratoires de l'université Rutgers et du Musée américain d'histoire naturelle (AMNH). Ils étaient loin de se douter que quelque chose d'autre se cachait parmi leurs spécimens. Ce "quelque chose d'autre" était une série d'excroissances mystérieuses sur la face ventrale de quelques termites du genre Amitermes. "Sur la cinquantaine d'espèces de termites que nous avons collectées et préservées lors de ce voyage en Guyane, nous n'avons trouvé les excroissances que dans une seule colonie et, sur les quelque 200 membres de cette colonie, elles n'étaient présentes que sur sept individus", explique Megan Wilson, étudiante au département de biologie de l'université Rutgers et chercheuse diplômée au Musée américain d'histoire naturelle. "Ce qui est intéressant, c'est que les excroissances formaient des coussinets fixes sur le ventre de chacune de ces termites, et les coussinets étaient disposés par paires de six, de sorte que chaque segment abdominal présentait deux lésions presque totalement symétriques. Nous ne savions pas du tout ce que c'était et, à un moment donné, nous avons même pensé que cela pouvait faire partie du termite." Des mois de travail de détective ont suivi, y compris des recherches documentaires pour rassembler des informations provenant d'articles scientifiques vieux de plusieurs décennies et difficiles à trouver, dont beaucoup étaient en français, en italien ou en latin. "Nous avons fini par découvrir qu'il s'agissait en fait d'un champignon qui se présentait de façon très étrange", explique M. Wilson. Il s'agissait en particulier d'un champignon ectoparasite spécifique aux termites, appartenant au genre Termitaria. Il semble s'agir d'une nouvelle espèce, que les chercheurs ont provisoirement nommée Termitaria hexasporodochia. Sur la voie de l'identification du champignon auto-stoppeur furtif, Mme Wilson a non seulement appris beaucoup de choses sur les champignons, mais elle a également décidé d'étendre ses connaissances et, en même temps, de faciliter la vie des prochains chercheurs. Le résultat de cet effort est un nouvel article de synthèse sur les champignons ectoparasites associés aux termites, publié la semaine dernière dans les Annals of the Entomological Society of America. Wilson est l'autrice principale, et les coauteurs sont l'entomologiste Jessica Ware, Ph.D., de l'AMNH (précédemment de Rutgers) et le biologiste Phillip Barden, Ph.D., de l'Institut de technologie du New Jersey et de l'AMNH. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

January 22, 2021 2:07 PM

|

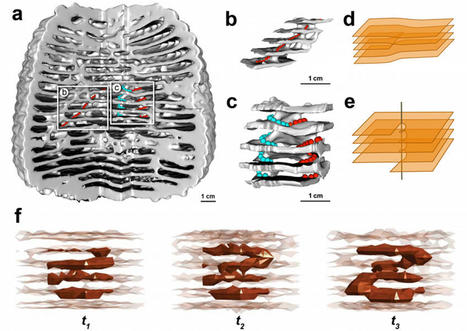

"Les nids de termites du genre Apicotermes possèdent l’une des architectures plus complexes parmi toutes celles que construisent les insectes sociaux. Pour comprendre les mécanismes impliqués dans la construction de ces structures, les scientifiques ont combiné des techniques d’imagerie 3D et de modélisation mathématique. Ces travaux publiés dans la revue PNAS, montrent que l’architecture de ces nids résulte d’interactions comportementales et physiques simples entre les termites et les structures qu’ils construisent et que les rampes linéaires et hélicoïdales reliant les différents étages d’un nid résultent de défauts topologiques (ou dislocations) qui émergent au cours de la construction et du remodelage du nid." INSB CNRS, 20.01.2021 Contact : Guy Theraulaz "... Ces travaux montrent que les processus de morphogenèse des nids d’Apicotermes résultent d’une boucle de rétroaction complexe dans laquelle l'architecture du nid dicte à chaque instant les espaces accessibles aux termites, la densité de termites dans les différentes zones du nid détermine à son tour la concentration de phéromone de construction qui y est présente, et cette dernière sert enfin de gabarit pour le remodelage de l'architecture du nid par les termites. Les simulations numériques du modèle reproduisent fidèlement la structure des nids d’Apicotermes avec des planchers régulièrement espacés qui sont reliés en certains endroits par des rampes linéaires et hélicoïdales. L’analyse du modèle montre également que ces rampes résultent de la création de défauts topologiques ou dislocations. Au cours du remodelage du nid, il arrive en effet que des planchers contigus ne soient plus alignés. Lorsque cela se produit, le désalignement des planchers crée soit des « dislocations coin » au niveau desquelles apparaissent des rampes linéaires reliant les étages adjacents ou des « dislocations vis » (un désalignement des planchers autour d'un plan de glissement) qui fournissent l'axe de rotation autour duquel apparaissent des rampes hélicoïdales. Ainsi, la complexité des nids construits par les termites résulte d’un décalage spatial et temporel dans la croissance des différents éléments qui les composent." (...) Crédit image : Guy Theraulaz

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 9, 2019 6:11 PM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - Les Épingles du n° 192 d’Insectes (1er tr. 2019)

"Dans les forêts tropicales, les termites sont des ingénieurs de l’écosystème qui digèrent la cellulose, aèrent le sol par leurs galeries et remontent de l’eau des profondeurs. En période de sécheresse, ils doivent faire plus d’efforts d’hydratation et la végétation semble en profiter.

Cette impression n’avait jamais été évaluée avant l’installation, à Bornéo, d’un dispositif expérimental ad hoc par une équipe britannique (université de Liverpool et Muséum d’histoire naturelle de Londres). Celui-ci a consisté à éliminer les termites de 4 sites d’un quart d’hectare et à suivre, ainsi que sur les sites témoins, l’évolution de la faune de la litière et de l’état de la végétation. L’opération a commencé en 2014 et a duré 2 ans, pendant lesquels un épisode sévère de sécheresse non prévu au programme est survenu en 2015-2016, dû à El Niño.

Grâce à l’installation de rouleaux de papier hygiénique empoisonnés et enterrés à moitié comme appât mortel pour les termites et eux seuls, car friands de cellulose, les autres habitants de la litière (fourmis, Coléoptères...) ont été préservés. Les pièges ont été renouvelés tous les semestres ; l’expérience en aura consommé quelque 3 500. En plus, toute termitière naissante a été détruite.

Sur les terrains traités, les populations de termites (des groupes Bulbitermes, Macrotermes et Prohamitermes), ont été réduites

de près de la moitié. Sur les sites témoins, leur nombre a doublé durant la sécheresse et la litière s’est décomposée plus rapidement, tandis que l’humidité était plus élevée, le brassage du sol plus fort et la survie des plantules meilleure. On ne sait pas pourquoi les termites prospèrent en année sèche ; peut-être est-ce dû à une plus grande facilité de creusement dans le sol sec. En tous cas, sans les termites, la sécheresse tuerait bien plus d’arbres."

Article source : doi: 10.1126/science.aau9565. [Image] Termites play a crucial role in maintaining ecosystem processes. Credit: University of Liverpool / Natural History Museum via Termites mitigate effects of drought in tropical rainforests, 10.01.2019 https://phys.org/news/2019-01-termites-mitigate-effects-drought-tropical.html

|

Scooped by

Bernadette Cassel

March 25, 2019 7:36 AM

|

Analysés à l’échelle microscopique par une équipe franco-britannique, les nids de ces insectes révèlent leurs secrets. Par Nathalie Hertzberg, 24.03.2019 "... L’étude que vient de publier une équipe franco-britannique dans la revue Science Advances laisse de nouveau admiratif devant les capacités de ces insectes sociaux. Elle porte non plus sur les immenses constructions de ces pionniers de l’agriculture mais sur les nids d’autres espèces. Des réalisations plus modestes (60 cm de haut quand même) mais tout aussi complexes. « Comme pour les nids géants, on connaissait leurs propriétés à grande échelle : échanges gazeux, et donc évacuation du CO2 ; régulation de la température ; drainage de l’eau de pluie. Mais on ignorait à peu près tout de la façon dont cela se passait, explique Guy Theraulaz, du Centre de recherche sur la cognition animale (CNRS, Toulouse). Désormais, on sait. » Pour comprendre, les chercheurs ont collecté au Sénégal et en Guinée deux nids érigés par des colonies de Trinervitermes geminatus. Puis ils en ont réalisé la reconstruction virtuelle, en 3D et à multiples échelles, grâce à des tomographes, ces dispositifs capables d’opérer, sans les détruire, des « coupes » successives d’un objet. Les images ont mis en évidence, pour la première fois, dans le mur extérieur de 11 à 15 mm dur comme de la pierre, un réseau de deux types de pores. « A notre surprise, nous avons constaté que les plus gros formaient un réseau en surface et en profondeur, qui traverse cette paroi extérieure », précise le biologiste. Ventilation, régulation thermique, résistance aux pluies Ainsi s’opèrent la ventilation du nid, vitale à la respiration de ses habitants, mais aussi sa régulation thermique. Les fluctuations de 14 °C observées entre le jour et la nuit dans ces régions du globe sont ainsi largement gommées. Des écarts de températures allant jusqu’à 11 °C ont été enregistrés entre l’extérieur et l’intérieur de l’abri. L’équipe en a eu la confirmation grâce aux simulations numériques effectuées à l’Imperial College de Londres. « Elles ont montré que la structure à elle seule permettait d’expliquer les propriétés que nous observions à l’échelle macroscopique », poursuit le chercheur toulousain. La troisième d’entre elles est la résistance aux pluies et aux inondations. C’est là qu’entre en scène la seconde série de pores, microscopiques ceux-là. La simulation a montré que sa principale fonction consistait à drainer l’eau hors du réseau principal afin que celui-ci puisse continuer à jouer son rôle." (...) [Image] Trinervitermes geminatus. C. JOST / CNRS

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 21, 2018 8:17 AM

|

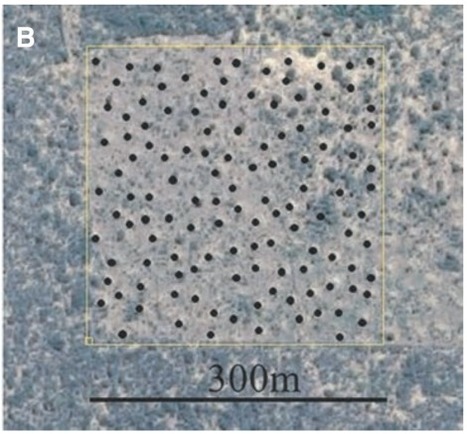

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2018 : Novembre "À l’instar des cercles de sorcière et des buttes Mima nord-américaines, les murundus du Nord-Est brésilien, ont gardé longtemps leur mystère. On sait désormais que les bâtisseurs de ces étonnantes structures paysagères sont respectivement des champignons, le gaufre à poche et… un termite.

Les murundus sont des buttes de 2 à 3 m de haut et de 9 m de diamètre (50 m3), régulièrement réparties à 20 m les unes des autres sur le sol de la caatinga, forêt peu dense d’épineux décidus occupant une partie du sertão, sous un climat semi-aride. Grâce aux vues aériennes, on a dénombré 200 millions de monticules sur 230 000 km² (la surface de la Grande Bretagne).

Les chercheurs ont profité des tranchées des routes construites au travers de ces paysages et creusé des excavations ad hoc ; ils ont établi ainsi que ces buttes sont des tas de matériaux du sous-sol sans aucune structure particulière, d’âge allant de 690 à 3 820 ans. Leurs constructeurs sont toujours là, entre les murundus. Ce sont les termites Syntermes dirus (Blatt. Amitermitiné), dont l’excavation des larges galeries souterraines (plusieurs centimètres de diamètre) a produit ces accumulations de déblais, alimentés par une cheminée centrale.

Ceux-ci ne sont en rien des termitières. L’insecte vit sous terre dans un réseau de tunnels qui lui permet d’exploiter en feuilles mortes, sa nourriture, le terrain environnant en débouchant par des galeries verticales étroites percées à chaque sortie et rebouchées. La récolte se fait par une brigade de 10 à 50 soldats et ouvriers. Aucun roi ni reine n’a jamais été trouvé.

L’hypothèse selon laquelle l’espacement entre les buttes est dû à la compétition entre nids ne tient pas : les termites ne réagissent qu’à la mise en présence d’individus rapportés de 50 km."

Article source (gratuit, en anglais)

Photo : un « champ » de murundus (points noirs) vu de l’espace. Cliché S.J. Martin et al.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

September 29, 2018 2:13 PM

|

Certaines espèces de termites se reproduisent asexuellement à l'occasion, mais la plupart du temps, elles semblent faire les choses à l'ancienne. Mais la nature, toujours à la recherche de moyens plus efficaces pour se rendre d'un point A à un point B, est peut-être en train d'éliminer certaines étapes inutiles du processus, à savoir les mâles. Des chercheurs ont maintenant trouvé des colonies sans termites mâles et elles semblen Par GuruMed, 26.09.2018 "... Les termites ne sont pas les seules espèces à ne pas avoir de relations sexuelles. Ces dernières années, des études se sont penchées sur ce genre de comportement chez les vers parasites, les salamandres, les cafards, les écrevisses et les requins léopards et de façon générale, les créatures qui la gardait sous le coude étaient toujours mieux loties que les autres."

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 23, 2018 8:30 AM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2018 : Mai "Chez les fourmis qui s’approvisionnent loin du nid, comme chez les coupeuses de feuilles ou les moissonneuses, il s’établit des routes, par décision collective. Les exploratrices marquent leur chemin d’une phéromone de piste et recrutent des ouvrières récolteuses qui suivent cette piste et la renforcent de leurs propres sécrétions ; elles dégagent aussi la voie en enlevant les obstacles mobiles. Ce mécanisme très simple peut conduire à l’établissement de réseaux très complexes et efficaces, minimisant l’énergie consommée.

La fourmi « Matabele » Megaponera analis (Hym. Ponériné) se nourrit de termites qu’elle va prélever et consomme au nid. Des exploratrices partent à la recherche de termitières. L’une d’elles une fois trouvée, la fourmi rentre au nid le plus vite possible mobiliser une troupe de plusieurs centaines d’individus qui partent en colonne attaquer leurs proies.

Le chemin que suit l’exploratrice au retour n’est pas le chemin le plus court, mais celui par lequel on arrive le plus vite. Et c’est ce chemin, déterminé par une seule ouvrière et non collectivement, que suit la troupe en quête de termites à croquer.

L’étude a été faite dans le parc national de la Camoé en Côte d’Ivoire, en zone de savane plus ou moins humide, sur 8 fourmilières distantes de gros obstacles. L’herbe a été coupée alentour sur 20 m de rayon. Les myrmécologues (de l’université de Würtzburg en Allemagne et de Lausanne en Suisse) ont d’abord observé les raids ; ils ont ensuite aménagé des routes artificielles en terre et observé (notamment chronométré) au bout de 2 semaines les allées et venues des fourmis.

En cheminant sur les pistes aménagée, pourtant plus longues que la ligne droite en terrain naturel, les fourmis, qui marchent 2 fois plus vite sur la terre battue que dans l’herbe, gagent un tiers de temps de parcours.

Il se pourrait que l’exploratrice, face au choix de rentrer directement ou par le détour aménagé, se fie à un angle (que fait le départ du détour avec la ligne directe) connu d’elle, éventuellement par apprentissage. Le mécanisme reste à élucider.

On a là le premier cas observé d’optimisation de trajet par un individu seul.

Article source : doi : 10.1242/jeb.174854

Photo : retour des « Matabele » chargées de leurs proies.

À (re)lire, ci-dessous : Sœurs infirmières.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 14, 2018 1:25 PM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2018 : Mai

"Les ouvriers et les soldats, qui s’affairent notamment à l’approvisionnement et à la sécurité, vivent quelques semaines : le roi et la reine qui produit 20 000 descendants par jour, plusieurs décennies. C’est bien naturel et l’explication est dans l’évolution du génome de chacun, selon les résultats obtenus par Daniel Elsner, Karen Meusemann et Judith Korb à l’institut de Zoologie de l’université de Fribourg (Allemagne), travaillant sur le termite champignonniste eusocial Macrotermes bellicosus (Blatt. Termitidé).

De la comparaison de l’activité des gènes dans les cellules de soldats et du couple royal, jeunes ou vieux, il ressort que chez ces derniers les différences sont minimes alors que chez les vieux soldats les éléments transposables (« gènes sauteurs ») sont fort nombreux. Ceux-ci sont connus pour leur propension à s’insérer n’importe où, causant l’inactivation de gènes essentiels.

Particulièrement, la voie de signalisation Piwi-PiARN (testicule wimpy induit par l'élément P chez la drosophile - ARN non codant interagissant avec le Piwi) qui maintient l’intégrité du matériel génétique est fortement atténuée chez les soldats âgés alors qu’elle agit pleinement chez les vieux roi et reine. Ce qui explique leur longévité.

Si l’on considère la société de ces termites comme un super-organisme, le roi et la reine en sont le germen – ils assurent à eux seuls la perpétuation de l’espèce – tandis que les ouvriers et les soldats stériles sont le soma – un ensemble de cellules périssables en perpétuel renouvellement.

Au programme de nos entomogérontologues, l’atténuation de la voie Piwi-PiARN de la reine, qui devrait la faire vieillir, et l’étude du phénomène chez des termites à l’organisation sociale moins complexe, où le couple reproducteur devrait ne pas rester jeune aussi longtemps."

Article source (gratuit, en anglais)

Photo : reine de Macrotermes bellicosus. Cliché Judith Korb

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...

Sur le même sujet :

Pourquoi les termites risquent-ils de devenir les grands gagnants du réchauffement climatique ? - De www.geo.fr - 27 septembre, 12:43